“北京中軸線” 你不知道的還有這些(3)

03

居中道路遺存展現(xiàn)北京中軸線重要城市功能

北京中軸線全長(zhǎng)7.8公里,包含了元明清以及近現(xiàn)代750年城市演變歷史的積淀,。遺產(chǎn)要素里當(dāng)然也少不了橋和路,,也就是居中道路遺存,它們也是跟普通民眾關(guān)系最為密切的遺產(chǎn)點(diǎn),。

萬(wàn)寧橋是北京中軸線上最為古老的橋梁,,由橋體、燕翅,、鎮(zhèn)水獸,、澄清上閘構(gòu)成。橋面兩側(cè)各設(shè)16根望柱,,高1.6米,。河岸為石砌駁岸,駁岸上設(shè)鎮(zhèn)水獸,,為龍之九子趴蝮,。

總臺(tái)央視記者田云華:自元代起,萬(wàn)寧橋一直承擔(dān)著南北交通的重要功能,,是北京中軸線與大運(yùn)河的交匯點(diǎn),。到了現(xiàn)代,萬(wàn)寧橋也仍然是北京中軸線上的重要南北向交通要道,。萬(wàn)寧橋的位置與功能歷經(jīng)七個(gè)世紀(jì)后,,始終未變,。

北京中軸線上的道路遺存位于正陽(yáng)門(mén)與永定門(mén)之間的位置,是古代皇帝從宮城至南郊祭祀的必經(jīng)之路,??脊虐l(fā)現(xiàn),南段居中道路自明嘉靖時(shí)期以來(lái)一直沿用,,是明清祭祀路線與禮儀活動(dòng)的有形載體?,F(xiàn)存的一處“御道”就位于永定門(mén)以北約100米處,西側(cè)路面長(zhǎng)約141.5米,,東側(cè)路面長(zhǎng)約108米,。均用花崗巖條石砌成,下方為三合土夯筑,,展現(xiàn)出清代御道的鋪設(shè)方法與形制,。

04

騰退非文物建筑太廟逐步恢復(fù)歷史風(fēng)貌

坐落于北京中軸線上的太廟,有著600多年的歷史,,是古代皇家的祭祀場(chǎng)所,。1950年5月1日,這里改為北京市勞動(dòng)人民文化宮,。隨著北京中軸線申遺工作的推進(jìn),,太廟也陸續(xù)騰退了非文物建筑,逐漸恢復(fù)其歷史風(fēng)貌,。

太廟始建于1420年,,位于故宮東南側(cè),與社稷壇南北對(duì)稱(chēng)分布在北京中軸兩側(cè),。這里,,700多棵明代古柏與恢弘的享殿交相輝映,經(jīng)修復(fù)保護(hù)的屋檐蓋瓦,、大殿內(nèi)渾金彩畫(huà)的天花板,,以及68根金絲楠木主體梁柱,都流露著歷史的厚重感,。從去年開(kāi)始,,太廟啟動(dòng)了以“最小干預(yù)”為原則的文物修繕工作。

北京市勞動(dòng)人民文化宮副主任簡(jiǎn)耀先:在修復(fù)的過(guò)程中,,也是盡可能不修的地方就不修,,能夠保持原貌的地方就保持原貌。

20世紀(jì)50年代,,太廟周?chē)ㄆ鹆穗娪霸?、勞?dòng)劇場(chǎng)、居民樓等不少非文物性建筑,。為了還原太廟的歷史風(fēng)貌,,這些非文物性建筑的拆除工作,,如“螞蟻搬家”般艱難進(jìn)行。

北京市勞動(dòng)人民文化宮副主任簡(jiǎn)耀先:從2018年開(kāi)始,,文化宮就開(kāi)始啟動(dòng)了非文物建筑的騰退還有拆除工作,,拆除騰退了居住在太廟院區(qū)的居民的住房,到了2020年,,又對(duì)當(dāng)時(shí)的一些體育館,、勞動(dòng)劇場(chǎng)等相應(yīng)的非文物設(shè)施,啟動(dòng)了騰退和拆除工作,。

6年多來(lái),,太廟附近3500多平方米的居民住宅完成騰退工作;拆除非文物建筑約18000平方米,,再加上15000多平方米草坪的鋪設(shè),以及步行棧道的修建,,600多年歷史的太廟,,正逐漸恢復(fù)其原有歷史風(fēng)貌。

推薦閱讀

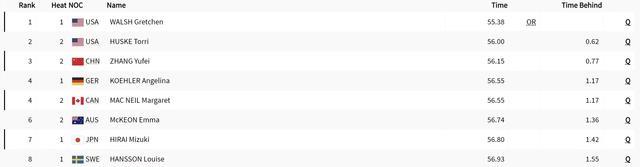

祝賀,!張雨霏晉級(jí)女子100米蝶泳決賽

央視新聞客戶端2024-07-28 07:33:39

小組第一,!覃海洋晉級(jí)男子100米蛙泳決賽

央視新聞客戶端2024-07-28 07:31:47

中國(guó)隊(duì)奪得巴黎奧運(yùn)會(huì)女子4×100米自由泳接力銅牌

央視體育2024-07-28 07:29:24

在巴黎奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式跳舞的中國(guó)女孩 廖智,以舞步展生命韌性

上游新聞2024-07-28 08:26:41

“里根”返回美國(guó),,與“華盛頓”在圣迭戈交接班

觀察者網(wǎng)2024-07-26 09:47:08

李家超祝賀中國(guó)香港選手江旻憓奪金 香港首金榮耀時(shí)刻

齊魯壹點(diǎn)2024-07-28 08:23:17

中國(guó)香港代表團(tuán)首枚金牌 江旻憓奪魁擊劍賽場(chǎng)

觀海新聞2024-07-28 08:27:49

希臘男籃VS加拿大男籃 字母哥孤膽英雄難救主

直播吧2024-07-28 08:22:42

白宮:美國(guó)暫停為以色列提供2000磅炸彈的政策尚未改變

央視新聞客戶端2024-07-26 10:06:11

第三十三屆夏季奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式側(cè)記 巴黎浪漫夜,,奧運(yùn)新篇章

光明網(wǎng)2024-07-28 08:27:29

外媒炒作:“忌憚中國(guó)”美越F-16軍售無(wú)進(jìn)展,越南改買(mǎi)美軍用運(yùn)輸機(jī)

觀察者網(wǎng)2024-07-26 09:52:32

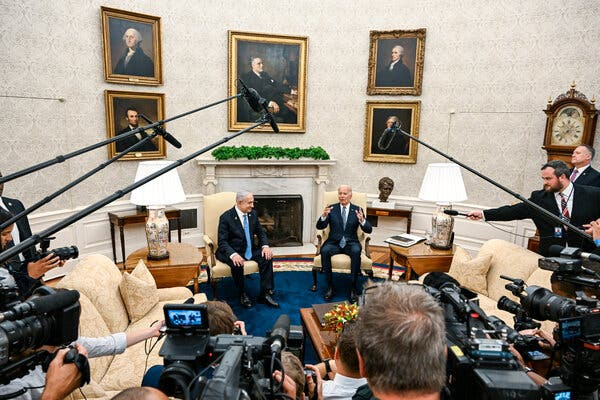

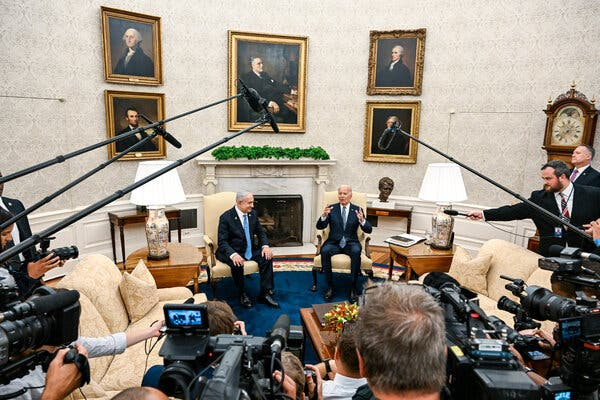

掩蓋緊張關(guān)系?美媒:拜登在白宮見(jiàn)內(nèi)塔尼亞胡,,雙方面對(duì)鏡頭表現(xiàn)“禮貌友好”

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-07-26 10:11:09

美軍罕見(jiàn)公開(kāi)核潛艇在關(guān)島補(bǔ)彈照片,,有何意圖,?

cctv72024-07-26 10:09:45

想深度捆綁美國(guó),!以色列總理提出建“中東版北約”,引多方警惕批評(píng),!

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-07-26 10:00:03

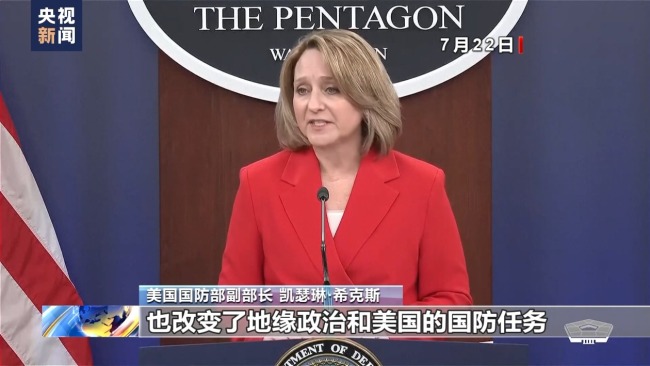

美國(guó)防部發(fā)布《2024年北極戰(zhàn)略》 欲強(qiáng)化在北極地區(qū)的存在

央視新聞客戶端2024-07-25 09:54:47

莎頭已看呆了 日本混雙爆冷出局“神秘之師”朝鮮贏了

體育圈那點(diǎn)事2024-07-28 08:22:26

國(guó)防部:中俄在白令海組織聯(lián)合空中戰(zhàn)略巡航

觀察者網(wǎng)2024-07-26 09:45:17

臺(tái)退役少將:這樣恐怕會(huì)“團(tuán)滅”

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-07-26 09:42:09

美媒:內(nèi)塔尼亞胡到白宮橢圓形辦公室見(jiàn)拜登,感謝后者“50年來(lái)對(duì)以色列的支持”

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-07-26 10:10:33

中國(guó)男子4×100米自由泳接力獲第四 潘展樂(lè)破賽會(huì)紀(jì)錄

新浪新聞2024-07-28 08:30:44

張雨霏晉級(jí)女子100米蝶泳決賽 力爭(zhēng)金牌挑戰(zhàn)強(qiáng)敵

中國(guó)新聞網(wǎng)2024-07-28 08:30:39

競(jìng)技體操衛(wèi)冕冠軍橋本大輝無(wú)緣決賽 失誤斷送衛(wèi)冕路

直播吧2024-07-28 08:27:18

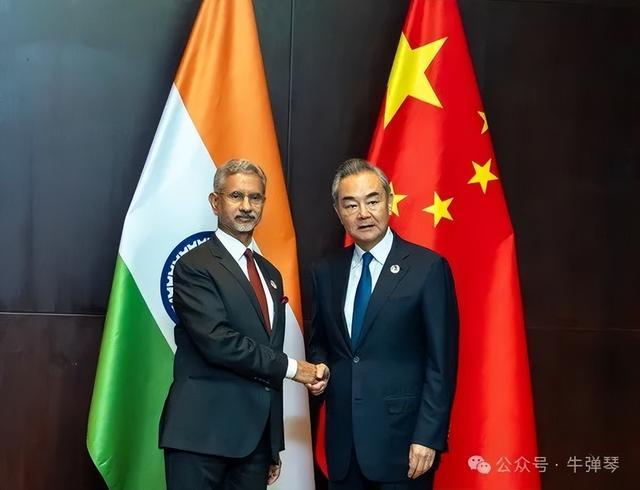

當(dāng)王毅的面,,印度外長(zhǎng)說(shuō)了這樣一句話

牛彈琴2024-07-26 09:35:18

以色列總理在美國(guó)國(guó)會(huì)發(fā)表講話 稱(chēng)將繼續(xù)軍事行動(dòng)

央視新聞客戶端2024-07-25 10:00:23

張本智和碎了 奧運(yùn)夢(mèng)想破滅,,內(nèi)訌風(fēng)波引關(guān)注

嘴炮體育2024-07-28 08:23:10

中俄轟炸機(jī)巡航白令海,,轟-6首次飛抵阿拉斯加附近,!軍事專(zhuān)家解讀

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-07-26 09:59:35

奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式出現(xiàn)的九本書(shū)在講什么 法蘭西愛(ài)情書(shū)單揭曉

百家號(hào)2024-07-28 08:27:11

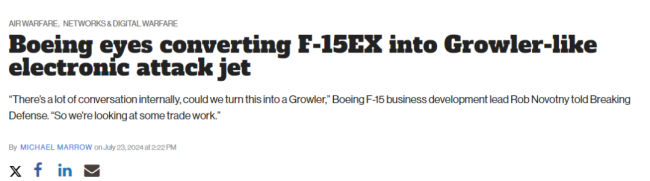

波音公司被逼成這樣了,?

樞密院十號(hào)2024-07-26 09:37:58

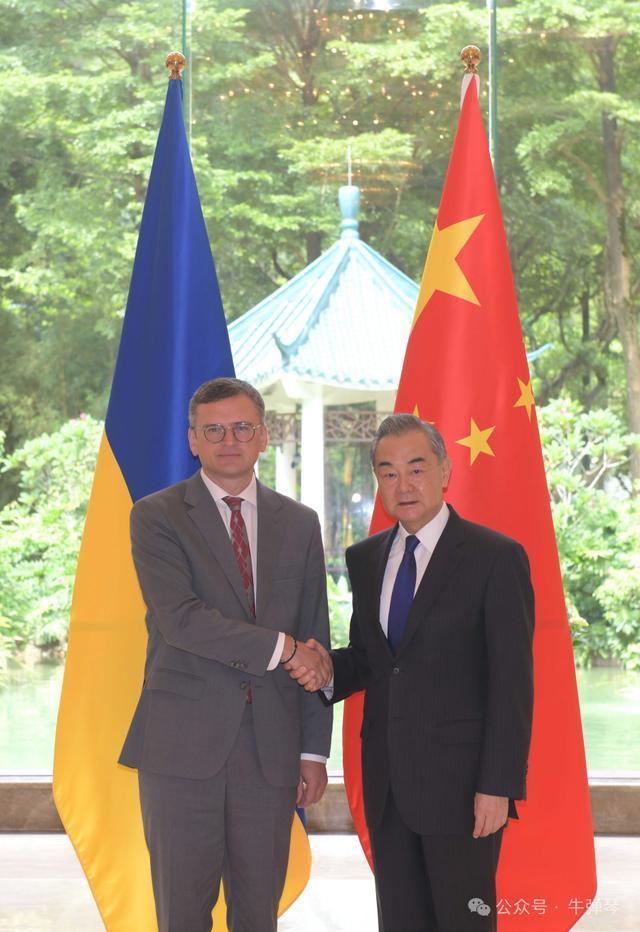

烏克蘭,對(duì)中國(guó)態(tài)度有變化

牛彈琴2024-07-26 09:33:16

記者體驗(yàn)開(kāi)放場(chǎng)地下的奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式 共賞自然與體育盛宴

中國(guó)新聞網(wǎng)2024-07-28 08:27:44

嚴(yán)重事故不斷!造船廠為什么總讓印度海軍“受傷”,?

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-07-25 10:06:09

日本混雙不敵朝鮮首輪爆冷出局“ 神秘之師不好惹”

網(wǎng)易2024-07-28 08:25:02

陳藝文昌雅妮好嗑??!兩個(gè)小姑娘都非常的興奮

青瞳視角2024-07-28 08:21:17

千里之外為何也受臺(tái)風(fēng)影響 次生災(zāi)害需警惕

中國(guó)青年網(wǎng)2024-07-28 08:27:37

江旻憓奪奧運(yùn)會(huì)中國(guó)香港代表團(tuán)首金 巴黎賽場(chǎng)新星閃耀

網(wǎng)易2024-07-28 08:26:29