當(dāng)前位置:新聞 > 正文

封面評論|“陪診師”成網(wǎng)紅職業(yè),,謹(jǐn)防入行變?nèi)肟?/h1>

推薦閱讀

侵害用戶權(quán)益,,84款A(yù)PP被工信部通報

新京報2022-06-01 14:31:09

新華社記者直擊上海全面恢復(fù)全市正常生產(chǎn)生活秩序

新華社2022-06-01 14:21:00

追光|兒童節(jié),,請查收這份萌娃快樂指南,!

新華社2022-06-01 13:51:02

西安一酒店推出3699元高考套餐房 且僅針對老客戶

快科技2022-06-01 09:31:57

上海常態(tài)化核酸檢測免費至6月30日 放寬核酸證明時限

光明網(wǎng)2022-06-01 10:27:32

美國對華開啟“大圍剿”,,中國如何防范?

觀察者網(wǎng)2022-06-01 08:54:21

湖南女子學(xué)院今年起招男生 校方解答住宿怎么安排

紅網(wǎng)2022-06-01 09:40:28

上海致全市人民的感謝信:重整行裝 勇毅前行

中國經(jīng)濟網(wǎng)2022-06-01 13:26:52

亞速鋼鐵廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)一埋雷貨車,,裝有152具烏軍尸體

參考消息2022-06-01 08:38:04

深圳原市長陳如桂被查 五天前還曾在公開場合露面

北京晚報2022-06-01 11:49:26

中小學(xué)教師性別嚴(yán)重失衡 個別學(xué)校清一色的女教師

和訊網(wǎng)2022-06-01 10:49:28

十分危險,!解放軍出動30架次軍機強烈警告

補壹刀2022-06-01 08:55:30

茅臺鎮(zhèn)百噸醬酒流入河中?當(dāng)?shù)鼗貞?yīng):沒有那么夸張

映象網(wǎng)2022-06-01 13:29:20

教輔書用日軍給雷鋒配圖?陜西人民教育出版社回應(yīng)

新京報2022-06-01 09:59:07

印度這件事不簡單,,莫迪果然很有一套!

2022-06-01 08:18:38

法國禁止電子游戲中用英語術(shù)語 避免語言退化侵蝕

封面新聞2022-06-01 11:22:39

戰(zhàn)爭起時,,婦孺遭難 這種騷操作要多無恥有多無恥

上海客2022-06-01 08:55:05

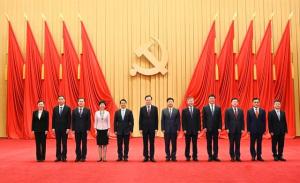

陳敏爾當(dāng)選重慶市委書記 胡衡華李明清當(dāng)選副書記

重慶日報2022-06-01 09:58:32

上海市委市政府致全市人民的感謝信:重整行裝勇毅前行

中國經(jīng)濟網(wǎng)2022-06-01 09:16:51

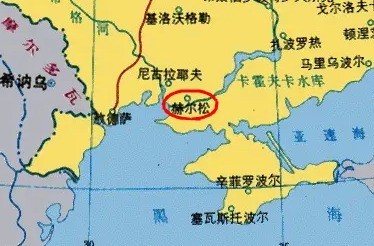

敖德薩街頭,喝醉酒的烏軍士兵又打起來了

2022-06-01 14:47:30

烏軍士兵在頓巴斯前線拍攝俄軍發(fā)射的鋁熱劑燃燒彈

2022-06-01 09:50:20

中國足球名宿李松海去世 培養(yǎng)出區(qū)楚良符兵等國門

北京日報2022-06-01 14:35:50

基辛格,,那個目前還健在人世的歷史書上的風(fēng)云人物

海上客2022-06-01 09:12:18

被堵家門辱罵20天后 文在寅報警 韓國前總統(tǒng)好悲催

海外網(wǎng)2022-06-01 13:53:06

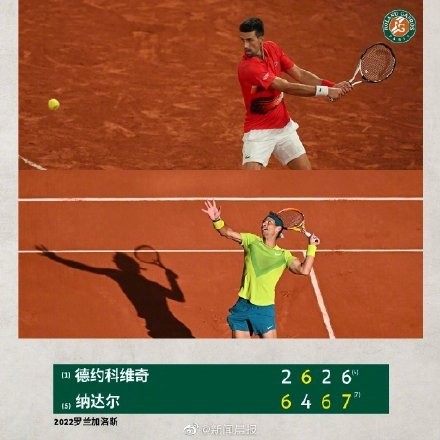

納達爾淘汰德約科維奇 職業(yè)生涯第15次闖進法網(wǎng)四強

光明網(wǎng)2022-06-01 10:39:24

俄前司令:烏軍勇敢頑強,,俄軍戰(zhàn)術(shù)正確但無法速勝

參考消息2022-06-01 09:00:59

蘋果回應(yīng)系統(tǒng)偷跑流量:不確定是否和更新系統(tǒng)有關(guān)

半島都市報2022-06-01 09:58:50

趙立堅:沖之鳥是礁不是島,日本主張違反國際法

參考消息2022-06-01 08:39:50

烏總統(tǒng):不計劃用火箭炮攻擊俄本土 拜登態(tài)度搖擺不定

北京晚報2022-06-01 14:24:10

空警-500的微波暗室是怎么回事,?

兵工科技陸地兵器版2022-06-01 08:31:33

反詐老陳回應(yīng)與女主播連麥言行低俗:調(diào)侃對方胸部夸張

和訊網(wǎng)2022-06-01 13:41:53

赫爾松當(dāng)局拒絕承認澤連斯基:他是西方主子的人質(zhì)

觀察者網(wǎng)2022-06-01 08:49:20

烏空軍還能撐多久,?損失超300架 靠外援“續(xù)命”

參考消息2022-06-01 09:03:42

北約秘書長今日訪美,或?qū)⒂懻摫奔s擴大問題

參考消息2022-06-01 09:09:39

外媒:仰光發(fā)生炸彈爆炸事故 已致1死9傷

參考消息2022-06-01 08:33:43

推薦閱讀

侵害用戶權(quán)益,,84款A(yù)PP被工信部通報

新京報2022-06-01 14:31:09

新華社記者直擊上海全面恢復(fù)全市正常生產(chǎn)生活秩序

新華社2022-06-01 14:21:00

追光|兒童節(jié),,請查收這份萌娃快樂指南,!

新華社2022-06-01 13:51:02

西安一酒店推出3699元高考套餐房 且僅針對老客戶

快科技2022-06-01 09:31:57

上海常態(tài)化核酸檢測免費至6月30日 放寬核酸證明時限

光明網(wǎng)2022-06-01 10:27:32

美國對華開啟“大圍剿”,,中國如何防范?

觀察者網(wǎng)2022-06-01 08:54:21

湖南女子學(xué)院今年起招男生 校方解答住宿怎么安排

紅網(wǎng)2022-06-01 09:40:28

上海致全市人民的感謝信:重整行裝 勇毅前行

中國經(jīng)濟網(wǎng)2022-06-01 13:26:52

亞速鋼鐵廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)一埋雷貨車,,裝有152具烏軍尸體

參考消息2022-06-01 08:38:04

深圳原市長陳如桂被查 五天前還曾在公開場合露面

北京晚報2022-06-01 11:49:26

中小學(xué)教師性別嚴(yán)重失衡 個別學(xué)校清一色的女教師

和訊網(wǎng)2022-06-01 10:49:28

十分危險,!解放軍出動30架次軍機強烈警告

補壹刀2022-06-01 08:55:30

茅臺鎮(zhèn)百噸醬酒流入河中?當(dāng)?shù)鼗貞?yīng):沒有那么夸張

映象網(wǎng)2022-06-01 13:29:20

教輔書用日軍給雷鋒配圖?陜西人民教育出版社回應(yīng)

新京報2022-06-01 09:59:07

印度這件事不簡單,,莫迪果然很有一套!

2022-06-01 08:18:38

法國禁止電子游戲中用英語術(shù)語 避免語言退化侵蝕

封面新聞2022-06-01 11:22:39

戰(zhàn)爭起時,,婦孺遭難 這種騷操作要多無恥有多無恥

上海客2022-06-01 08:55:05

陳敏爾當(dāng)選重慶市委書記 胡衡華李明清當(dāng)選副書記

重慶日報2022-06-01 09:58:32

上海市委市政府致全市人民的感謝信:重整行裝勇毅前行

中國經(jīng)濟網(wǎng)2022-06-01 09:16:51

敖德薩街頭,喝醉酒的烏軍士兵又打起來了

2022-06-01 14:47:30

烏軍士兵在頓巴斯前線拍攝俄軍發(fā)射的鋁熱劑燃燒彈

2022-06-01 09:50:20

中國足球名宿李松海去世 培養(yǎng)出區(qū)楚良符兵等國門

北京日報2022-06-01 14:35:50

基辛格,,那個目前還健在人世的歷史書上的風(fēng)云人物

海上客2022-06-01 09:12:18

被堵家門辱罵20天后 文在寅報警 韓國前總統(tǒng)好悲催

海外網(wǎng)2022-06-01 13:53:06

納達爾淘汰德約科維奇 職業(yè)生涯第15次闖進法網(wǎng)四強

光明網(wǎng)2022-06-01 10:39:24

俄前司令:烏軍勇敢頑強,,俄軍戰(zhàn)術(shù)正確但無法速勝

參考消息2022-06-01 09:00:59

蘋果回應(yīng)系統(tǒng)偷跑流量:不確定是否和更新系統(tǒng)有關(guān)

半島都市報2022-06-01 09:58:50

趙立堅:沖之鳥是礁不是島,日本主張違反國際法

參考消息2022-06-01 08:39:50

烏總統(tǒng):不計劃用火箭炮攻擊俄本土 拜登態(tài)度搖擺不定

北京晚報2022-06-01 14:24:10

空警-500的微波暗室是怎么回事,?

兵工科技陸地兵器版2022-06-01 08:31:33

反詐老陳回應(yīng)與女主播連麥言行低俗:調(diào)侃對方胸部夸張

和訊網(wǎng)2022-06-01 13:41:53

赫爾松當(dāng)局拒絕承認澤連斯基:他是西方主子的人質(zhì)

觀察者網(wǎng)2022-06-01 08:49:20

烏空軍還能撐多久,?損失超300架 靠外援“續(xù)命”

參考消息2022-06-01 09:03:42

北約秘書長今日訪美,或?qū)⒂懻摫奔s擴大問題

參考消息2022-06-01 09:09:39