原標(biāo)題:Q&A|海牙常設(shè)仲裁法庭:既不常設(shè),,亦非法庭,,更無關(guān)公正

仲裁作為一種解決國際爭端的手段,在近代歷史上第一次出現(xiàn)在了1794年,。剛剛獨立的美國和英國簽署的《英國國王陛下與美利堅合眾國友好,、通商與航海條約》(Treaty of Amity, Commerce, and Navigation, Between His Britannic Majesty and the United States of America,又稱《杰條約》Jay Treaty)建立了一種由混合的委員會處理各方法律爭端的方式,。這一爭端解決方式隨后于1872年被成功運用于英美兩國間的阿拉巴馬號仲裁案中,。

常設(shè)仲裁法庭的建立

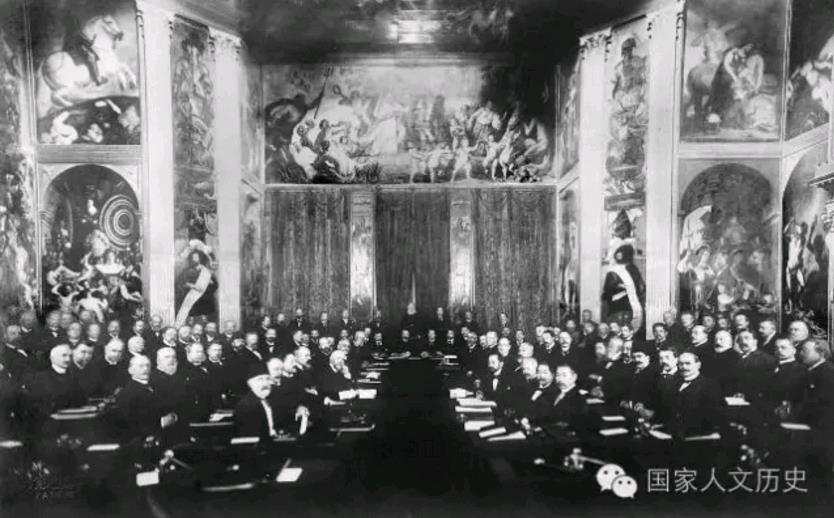

仲裁的成功運用,引起了國際社會的重視,。在俄羅斯沙皇尼古拉斯二世的提議下,,1899年在荷蘭海牙召開了第一次海牙和平會議,,正是在這次會議上,通過了《海牙和平解決國際爭端公約》(Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes,,下文簡稱《公約》),。1900年根據(jù)此《公約》設(shè)立的國際常設(shè)仲裁法庭(Permanent Court of Arbitration)正式成立。清政府是于1904年加入了該《公約》,,使得中國成為了締約國,。1907年第二次海牙和平會議又通過了該《公約》的修正案,進(jìn)一步明確了常設(shè)仲裁法庭的職能和相關(guān)組成,。

第一次海牙和平會議

正如在民法中仲裁需要得到仲裁各方同意與認(rèn)可,,1899年《公約》的第15條則將國際仲裁定義為“在尊重法律的基礎(chǔ)上,由各國家自行選擇的法官管控分歧,?!蓖瑫r根據(jù)《公約》第16條,“在對法律本質(zhì)有疑問時,,尤其是對解釋和適用國際條約有疑問時,仲裁是在簽約國各方窮盡外交手段后,,經(jīng)過各方認(rèn)可的最為公正,、最為有效的手段?!眹以跊]有得到其認(rèn)可的情況下,,并無將爭端提交仲裁的義務(wù)。以上都充分體現(xiàn)了仲裁需要充分尊重國家意愿,,得到各國認(rèn)可的特質(zhì),,同時也限定了仲裁為外交手段完全失敗之后的救濟措施,而非解決國際爭端的的一般措施,。

實質(zhì)上常設(shè)仲裁法庭既非常設(shè),,亦非法庭。這一組織只有一個國際局(International Bureau),,起到各類仲裁案件的秘書處的作用,,而仲裁委員會則是各個仲裁國在其所圈定的國際法專家名單中自主選擇的,實質(zhì)上參與案件仲裁的仲裁委員會是臨時的,,是就每個仲裁案的不同而臨時設(shè)定的,,并非常設(shè)的。如果仲裁國有要求,,還可以成立特別仲裁委員會,,而常設(shè)仲裁法庭則應(yīng)當(dāng)向這一特別委員會提供場所和人員上的便利。

可見仲裁委員會的組成是由國家決定的,,常設(shè)仲裁法庭服從于國家的安排,,其應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家的意愿行事,,并不能凌駕于國家之上進(jìn)行裁決,不具有超主權(quán)的特征,。

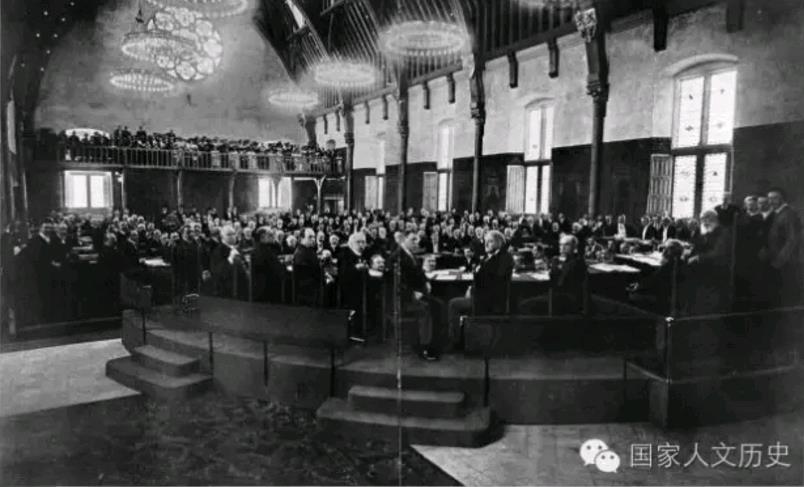

常設(shè)仲裁法庭的實踐

由于常設(shè)仲裁法庭在設(shè)立初期只接受主權(quán)國家間的爭端仲裁,,所以于1900年創(chuàng)立到1932年之間,其只仲裁過二十起案件,。很長一段時間內(nèi),,其陷入了無案可理的窘境,其起到的作用僅僅為向聯(lián)合國國際法院提供法官候選人名單,。常設(shè)仲裁法庭為了維持其自身的生存,,逐漸將仲裁范圍從國家間的爭端擴展到了國家與國際組織之間的爭端,國家與私營部門間的爭端,。

1907年召開的第二次海牙和平會議