用融合音樂講述中國故事(創(chuàng)作者談)

尚·馬龍《大鋼琴Ⅱ》專輯封面,。資料圖片

尚·馬龍《夢與幻之間》專輯封面。資料圖片

從事音樂創(chuàng)作可以有兩條路,,一是越走越深,二是越走越寬,。前者向著常人所不能企及之處,,后者向著音樂所未到達(dá)之處。如今,,古典,、流行、爵士,、搖滾,、電子、新世紀(jì)……各種音樂類型之間的壁壘和界限正在被打破,,音樂所能承載的意義遠(yuǎn)比我們想象得要豐富:它是立體的,,而不是平面的;它是包容的,,而不是排他的,;它是變化的,,而不是程式化的。創(chuàng)作者要以海納百川的胸懷,,擁抱不同音樂和文化,,在不斷創(chuàng)新中拓寬音樂的邊界、激發(fā)音樂的無限可能,。

基于這樣的想法,,多年前我從古典鋼琴演奏轉(zhuǎn)為新世紀(jì)風(fēng)格創(chuàng)作,并游走于多種風(fēng)格之間,。在很多次大膽涉足跨界后,,我的藝術(shù)風(fēng)格逐漸走向融合。

融合侗族大歌與現(xiàn)代音樂

在眾多融合音樂專輯中,,2008年創(chuàng)作的《侗融》于我而言最具獨(dú)特意義,。“侗融”,,融的是侗族大歌和現(xiàn)代音樂,,這樣的組合聽上去似乎有些“不可思議”。作為一種多聲部合唱形式,,侗族大歌沒有伴奏,,沒有指揮,精準(zhǔn)度卻不亞于西方嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮吐暷J?。也正是因?yàn)闆]有樂器伴奏,,它更加注重節(jié)奏的運(yùn)用,用極其強(qiáng)烈,、充滿力量的旋律呈現(xiàn)排山倒海的氣勢和大開大合的情感,,讓人在高低起伏間聽到蟲鳴鳥叫、高山流水,、人間喧鬧,。

而我,恰好喜歡處理人聲,,喜歡與旋律打交道,。于是,我多次去貴州采風(fēng),,在貴州侗寨一住就是一周,,把當(dāng)?shù)厮囆g(shù)家表演的侗族大歌錄下來,再帶回工作室,,用鋼琴,、薩克斯、打擊樂等樂器為其“伴奏”,。通常先形成旋律,,然后嘗試加入不同的和弦,、節(jié)奏等,看看哪種搭配最為協(xié)調(diào),。

推薦閱讀

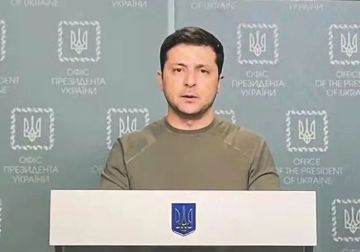

澤連斯基請求以色列總理斡旋烏俄談判

新華網(wǎng)2022-02-26 15:21:02

汪文斌:呼吁美方無條件歸還阿富汗人民資產(chǎn)

新華社微博2022-02-25 18:21:00

外交部提醒在烏中國公民做好安全防范

新華社微博2022-02-25 17:31:04

俄在海外擁有1萬億美元“暗錢” 幫其抵御西方制裁

每日經(jīng)濟(jì)新聞2022-02-26 11:54:39

莫斯科上萬人停戰(zhàn)游行 警方將人群驅(qū)離 拘留600人

深圳熱線2022-02-26 14:12:42

中使館:在烏公民不要隨意亮明身份 不要隨意拍照拍攝

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 11:45:02

俄外交部:烏克蘭方面拒絕舉行會(huì)談 ?敦促烏方拿出誠意

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 11:00:08

王毅闡述中方對(duì)當(dāng)前烏克蘭問題的立場 提出五點(diǎn)論

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 13:28:44

外國凍結(jié)俄公民和公司資金 俄方:對(duì)等凍結(jié)

央視新聞2022-02-26 18:06:46

俄軍在基輔西南方向瓦西里科夫市完成空降 槍聲密集

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 15:37:06

烏克蘭稱約3500名俄軍士兵陣亡 俄方尚未作出回應(yīng)

鳳凰網(wǎng)2022-02-26 15:44:27

外媒:北約決定調(diào)動(dòng)快速反應(yīng)部隊(duì),加強(qiáng)防御

澎湃新聞2022-02-26 18:08:03

澤連斯基拒撤離:我要彈藥而非搭車 戰(zhàn)斗就在這里

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 14:19:42

澤連斯基:俄羅斯想連夜抓我的計(jì)劃失敗了

中國新聞網(wǎng)2022-02-26 22:29:01

俄“閃擊”烏克蘭60小時(shí):戰(zhàn)火燒入基輔

澎湃新聞2022-02-27 00:04:05

烏克蘭一水庫大壩在俄烏沖突中被炸毀?

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-02-27 01:30:41

美國要求中國選邊站?中方回應(yīng)我們站在和平正義一邊

北京日報(bào)2022-02-26 11:21:56

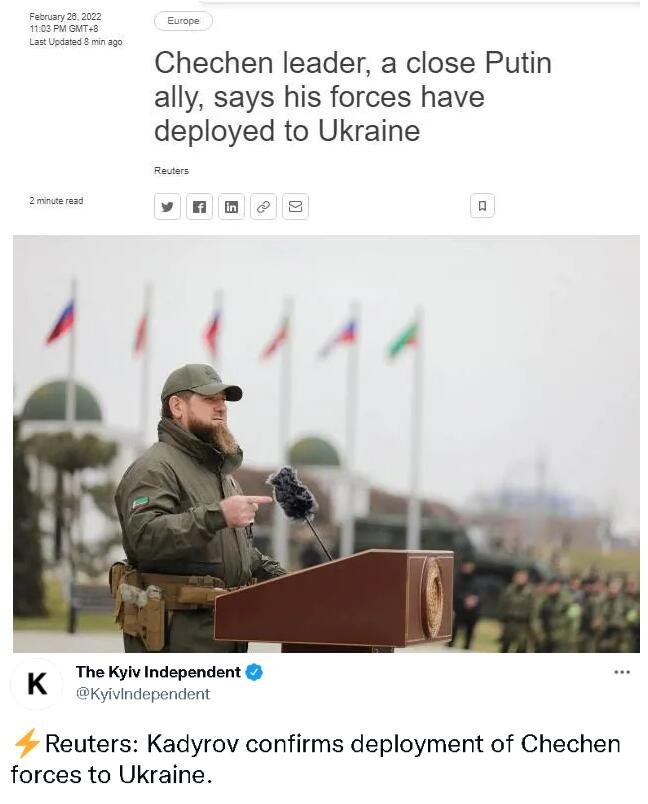

車臣首領(lǐng)喊話烏總統(tǒng):給普京道歉 集結(jié)1萬精銳馳援

極目新聞2022-02-26 13:45:45

烏方:俄軍在烏軍事行動(dòng)致198人死亡 1115人受傷

央視新聞2022-02-26 18:19:16

拜登授權(quán)援助烏克蘭6億美元 其中3.5億用于國防安全

中國網(wǎng)2022-02-26 15:33:34

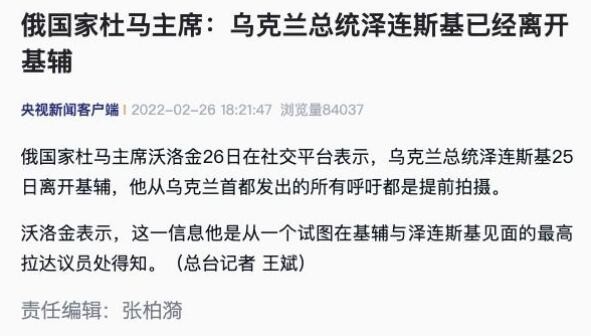

俄國家杜馬主席:烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基已經(jīng)離開基輔

央視新聞2022-02-26 18:31:21

聯(lián)合國涉烏草案中方棄權(quán) 張軍發(fā)言致力于外交解決

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 10:43:31

默克爾在超市購物時(shí)錢包被偷 當(dāng)時(shí)身邊有保鏢陪同

光明網(wǎng)2022-02-26 14:03:51

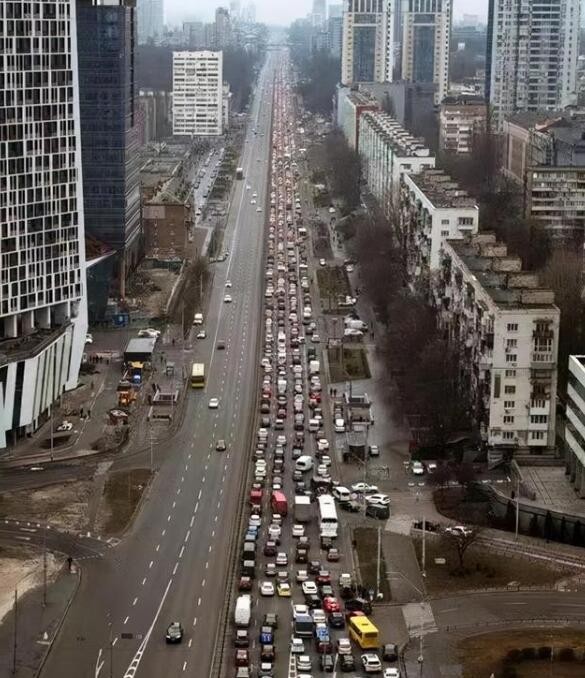

烏克蘭的生命線 一言難盡

地球知識(shí)局2022-02-27 00:09:19

北約東擴(kuò)20年,, 俄烏美歐博弈的明與暗丨智庫視點(diǎn)

林東2022-02-26 20:00:47

美國務(wù)院發(fā)言人"暴露了"

觀察者網(wǎng)2022-02-27 01:31:47

基輔傳出激烈槍聲爆炸聲 火光沖天 俄軍在基輔空降

網(wǎng)易2022-02-26 15:23:18

俄外交部:若瑞典 芬蘭加入北約 俄將采取報(bào)復(fù)措施

觀察者網(wǎng)2022-02-26 17:21:14

俄外長怒懟搶中國記者話的CNN記者:這樣很沒禮貌

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 16:24:11

外媒:北約決定調(diào)動(dòng)快速反應(yīng)部隊(duì)

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 17:11:43

烏方監(jiān)測到自黑海發(fā)射的巡航導(dǎo)彈 蘇梅等城市遭襲

財(cái)聯(lián)社2022-02-26 15:25:25

澤連斯基:最好的支持是接納烏克蘭成為歐盟成員國

央視新聞2022-02-26 20:03:37

車臣武裝力量已被派往烏克蘭

環(huán)球網(wǎng)2022-02-27 01:33:02

烏克蘭方面已拒絕和談 軍事行動(dòng)繼續(xù)

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 21:09:06

俄烏互相公布對(duì)方戰(zhàn)損,!

環(huán)球網(wǎng)2022-02-26 16:54:59