年輕人為什么不愛(ài)聽(tīng)專(zhuān)家建議,?(2)

專(zhuān)家們應(yīng)當(dāng)明白,當(dāng)社會(huì)把話(huà)語(yǔ)權(quán)交到自己手中,,不是拿來(lái)說(shuō)家長(zhǎng)里短的,。專(zhuān)家存在的本質(zhì)意義,,是就公共政策提出建議,,是面向相關(guān)部門(mén)和社會(huì)單元的。專(zhuān)家學(xué)者在自由表達(dá)個(gè)人觀點(diǎn)的同時(shí),,不可忘了尊重科學(xué)精神,,服務(wù)大眾需求,自覺(jué)遠(yuǎn)離利益集團(tuán)的誘惑,,保持學(xué)者的獨(dú)立和尊嚴(yán),。

拿“年輕人工資低可能是能力不夠”一事來(lái)說(shuō),現(xiàn)在諸多行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,,求職難不說(shuō),,有的年輕人入職后還要面臨“996”“007”,即便是能力夠了,,有時(shí)也難免面臨職場(chǎng)“內(nèi)卷”,。專(zhuān)家既是專(zhuān)家,更是過(guò)來(lái)人,,應(yīng)多體察年輕人面臨競(jìng)爭(zhēng)的焦慮,,沖破自身視野的局限,給努力拼搏的年輕人爭(zhēng)取更多的可能性,,或者給出制度層面改進(jìn)的高水平的建議,。

上個(gè)世紀(jì),魯迅先生曾給年輕人提過(guò)接地氣的建議:“一要生存,,二要溫飽,,三要發(fā)展”,,建議流傳至今,年輕人也受用至今?,F(xiàn)在,,也有不少良心專(zhuān)家基于對(duì)年輕群體的深入了解和社會(huì)問(wèn)題的深刻洞察,提出了不少真知灼見(jiàn),,比如“改善經(jīng)濟(jì)不能只靠催年輕人生娃”“兒童5歲起就需要性教育”等,,體察了年輕人遭遇的痛點(diǎn),獲得了年輕人的共鳴,。

真正的專(zhuān)家應(yīng)該擁有專(zhuān)業(yè)的知識(shí),、嚴(yán)格的學(xué)術(shù)訓(xùn)練、獨(dú)到的信息來(lái)源,,是政府決策的重要智囊,,是社會(huì)公眾的良師益友。

善用專(zhuān)家,、用好專(zhuān)家,,是科學(xué)決策的前提,也是社會(huì)發(fā)展的需要,。年輕人也不妨調(diào)整一下心態(tài),,對(duì)于一些所謂“人生導(dǎo)師”的指指點(diǎn)點(diǎn),不妨一笑置之,,建議是別人的,,生活是自己的。

重要的是,,我們的公共輿論不能朝著反智的方向一騎絕塵,,更不能由此限制公共討論。著力提升公共討論的內(nèi)涵,,營(yíng)造互信的輿論場(chǎng),,這是值得很多人思考的事。

專(zhuān)家建議是一粒沙子還是一顆鉆石,,在時(shí)間的長(zhǎng)河里終會(huì)見(jiàn)分曉,。

推薦閱讀

廣西龍勝山洪泥石流災(zāi)害8名失聯(lián)人員全部遇難

央視新聞客戶(hù)端2025-05-29 09:45:24

男子坐共享單車(chē)車(chē)筐里意外摔亡 同車(chē)騎行人擔(dān)全責(zé)

央視新聞客戶(hù)端2025-05-29 08:48:16

當(dāng)心,!這63款移動(dòng)應(yīng)用違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息

央視新聞客戶(hù)端2025-05-29 08:46:12

混合戰(zhàn)開(kāi)打,?33國(guó)全面圍俄,普京先拿日本立威,,俄軍艦直抵日本海 日俄緊張局勢(shì)升級(jí)

商廣問(wèn)塵2025-05-29 11:41:20

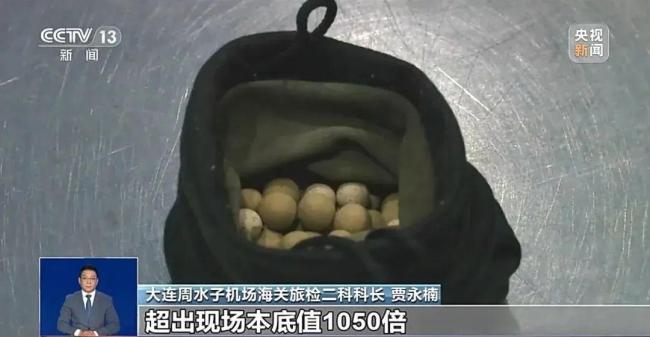

不要買(mǎi),!戴1天輻射劑量相當(dāng)于拍117次胸片 能量石或成健康殺手

光明網(wǎng)2025-05-29 11:40:08

首款裸眼3D巨屏掌機(jī)使用體驗(yàn) AI 3D驚艷呈現(xiàn)

新浪2025-05-29 11:29:42

菜市場(chǎng)挑西瓜的三個(gè)必看訣竅,??如何挑選一個(gè)“熟瓜”

微博2025-05-29 11:36:45

學(xué)校回應(yīng)2名保安虐殺流浪狗 涉事人員已被開(kāi)除

極目新聞2025-05-29 11:44:42

加沙民眾道別時(shí)不再說(shuō)“明天見(jiàn)”而是說(shuō)“天堂再見(jiàn)”……

今日頭條2025-05-29 11:36:01

法國(guó)為何稱(chēng)陣風(fēng)被擊落“無(wú)法證實(shí)” 信息仍待核實(shí)

紅網(wǎng)2025-05-29 11:09:47

當(dāng)縣城職場(chǎng)來(lái)了大廠高管,,7毛錢(qián)報(bào)銷(xiāo)半個(gè)月,,打工人更累了!

每日人物社2025-05-29 11:41:10

榮耀400 Pro深度評(píng)測(cè) 輕薄性能影像全能突破

快科技2025-05-29 11:34:44

馬科斯選舉失利 菲對(duì)南海態(tài)度變了嗎 愿與中國(guó)握手言和

新浪財(cái)經(jīng)2025-05-29 11:33:24

美國(guó)務(wù)卿:狠狠吊銷(xiāo)中國(guó)學(xué)生簽證 加劇中美教育緊張局勢(shì)

觀察者網(wǎng)2025-05-29 11:33:41

印尼總統(tǒng)東盟峰會(huì)感謝中國(guó)有何意義 彰顯深厚友誼與合作成果

維觀縱橫2025-05-29 11:29:44

“臺(tái)獨(dú)”聽(tīng)懂特朗普潛臺(tái)詞了嗎 美方撂下“實(shí)話(huà)”,島內(nèi)該醒了,!

頭條2025-05-29 11:20:09

七分褲竟來(lái)自千年前的稻田職業(yè)裝

新浪2025-05-29 11:39:34

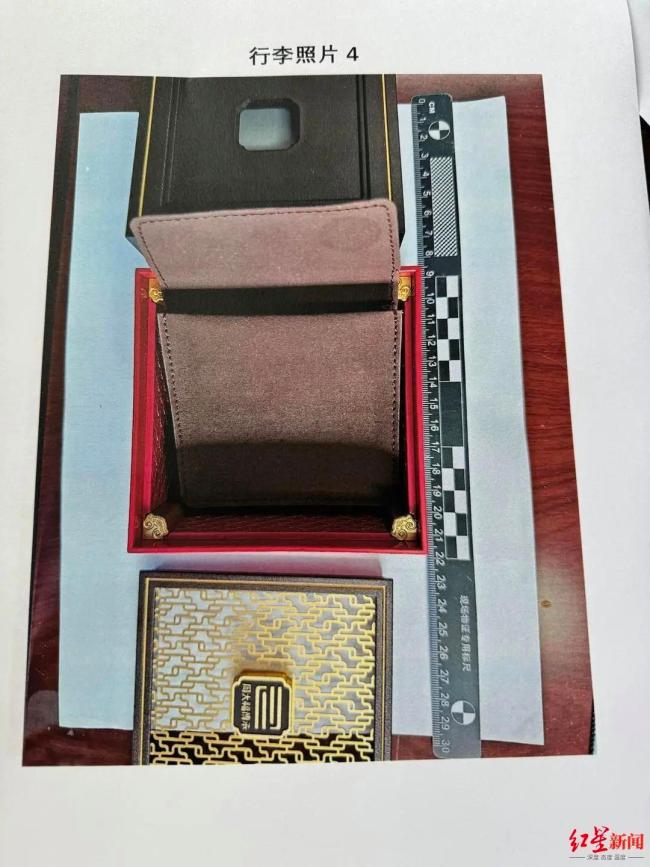

航司回應(yīng)女子稱(chēng)金手鏈托運(yùn)丟失 警方已介入調(diào)查

極目新聞2025-05-29 11:42:53

中國(guó)學(xué)者回應(yīng)澳媒主持人挑事問(wèn)題:毫無(wú)疑問(wèn),你們必輸

百家號(hào)2025-05-29 11:35:06

特朗普全球關(guān)稅被裁定越權(quán),,美股期指拉升 市場(chǎng)反應(yīng)積極

每日經(jīng)濟(jì)新聞2025-05-29 11:30:26

分發(fā)物資時(shí)以軍開(kāi)槍致加沙數(shù)十饑民死傷 現(xiàn)場(chǎng)失控引發(fā)悲劇

環(huán)球網(wǎng)2025-05-29 11:10:03

全國(guó)跳水冠軍賽:朱子鋒登頂10米臺(tái) 逆轉(zhuǎn)奪冠

新華網(wǎng)2025-05-29 11:38:24

美“星艦”第九次試飛未能成功火箭第二級(jí)飛船失控 燃料泄漏致失控

澎湃新聞2025-05-29 11:26:34

伊朗想拉巴基斯坦對(duì)付以嗎 伊朗高調(diào)接待巴總理釋放何種信號(hào),?

頭條2025-05-29 11:46:26

俄在蘇梅州集結(jié)5萬(wàn)大軍有何意圖 復(fù)仇與施壓并行

鐵血米爾2025-05-29 11:30:07

榮耀CEO要靠性?xún)r(jià)比突圍嗎?

東方財(cái)富網(wǎng)2025-05-29 11:33:08

涉華團(tuán)隊(duì)減員會(huì)影響美對(duì)華政策嗎,?“白宮大腦”地位不保,?

今日頭條2025-05-29 11:32:34

以軍炸毀胡塞的最后一架民航客機(jī) 機(jī)場(chǎng)遭空襲

央視新聞2025-05-29 11:24:07

博主:美限制外國(guó)科學(xué)人才是自斷雙臂

酒釀小圓子2025-05-29 11:32:00

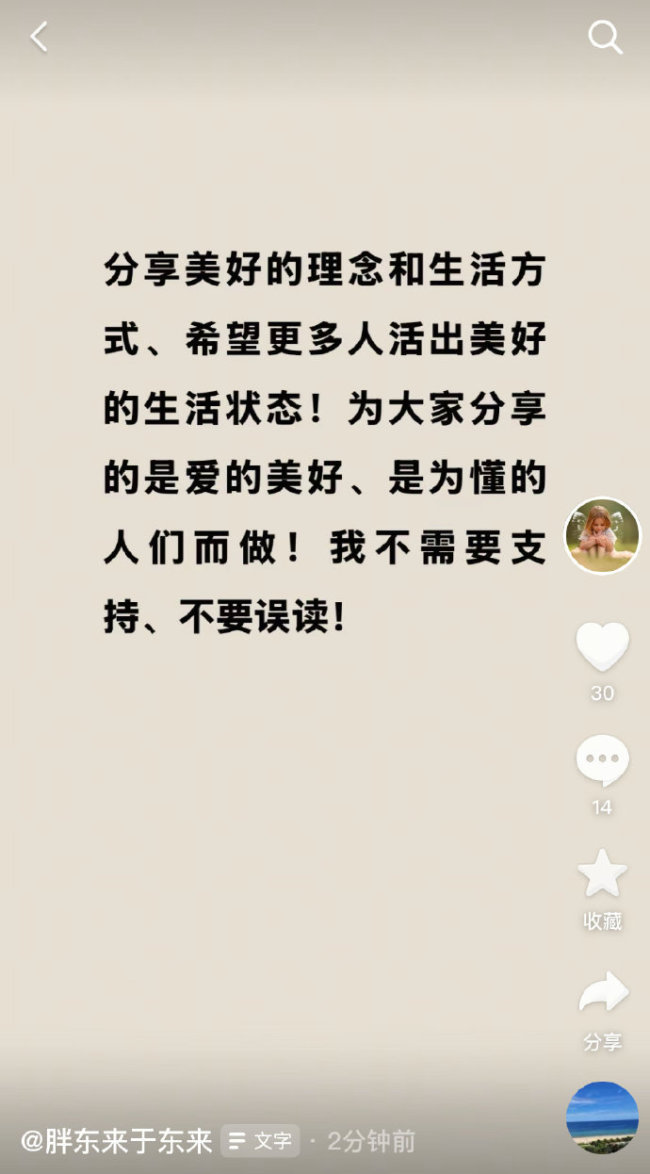

于東來(lái)稱(chēng)自己不需要支持,,喊話(huà)大家不用擔(dān)心

微博2025-05-29 11:43:29

多方回應(yīng)學(xué)生疑因打掃被校長(zhǎng)毆打 教育管理之責(zé)何在

網(wǎng)易2025-05-29 11:34:25

島內(nèi)促統(tǒng)聲再次響起釋放什么信號(hào) 蔡英文“卷土重來(lái)”?

頭條2025-05-29 11:16:35

土犬因霸氣走紅,,被網(wǎng)友尊稱(chēng)為“最強(qiáng)阿爾法狗”

微博2025-05-29 11:46:46

歐盟砸100億歐元欲要縮小與中美差距 助力科技企業(yè)擴(kuò)展

觀察者網(wǎng)2025-05-29 11:46:20

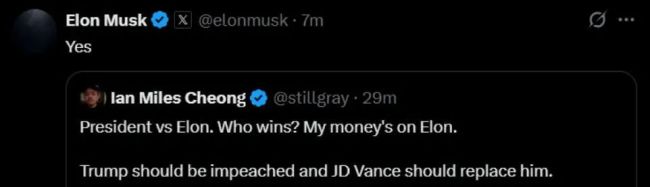

馬斯克稱(chēng)身心俱疲 政府改革難推進(jìn)

鳳凰衛(wèi)視2025-05-29 11:32:22