"紅頭文件"上的"慈善項(xiàng)目"能投資返利,?這是詐騙(5)

當(dāng)不明真相的群眾將資金注入這些詐騙軟件后,,“客服”便會以種種理由推脫,、延遲資金與收益的兌付,,直至完全失聯(lián),。

如何辨別假冒慈善名義的詐騙行為,?

在生活中,,見到“紅頭文件”,,我們通常都會認(rèn)為這一定是政府部門發(fā)放的,,這也成為很多人上當(dāng)受騙的關(guān)鍵一環(huán),,那么我們該如何識別這些假冒慈善行為呢,?不久前,公安部刑事偵查局,、民政部慈善事業(yè)促進(jìn)司就聯(lián)合發(fā)布了風(fēng)險提示,。

根據(jù)《中華人民共和國慈善法》規(guī)定,慈善捐贈的核心本質(zhì)是公益性和非營利性,,任何聲稱通過捐贈可以獲利的,,承諾大額捐贈并要求預(yù)付費(fèi)用的,社會公眾都要提高警惕,,避免因“天上掉餡餅”的誘惑而上當(dāng)受騙,。

社會公眾在向某組織捐贈前,可以通過全國慈善信息公開平臺“慈善中國”(cszg.mca.gov.cn)查詢該組織是不是民政部門依法登記的慈善組織,、是否具有公開募捐資格等信息,。

面對一些“捐款”鏈接時,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對相關(guān)銀行賬號等信息的核實(shí),,提高風(fēng)險防范意識,。

慈善組織在接受大額捐贈前,也應(yīng)當(dāng)核實(shí)捐贈人的身份,、捐贈來源及資金的合法性,。通過官方渠道驗(yàn)證捐贈人的背景及資信情況,確保捐贈的真實(shí)性,。

中國慈善聯(lián)合會副會長兼秘書長馮亞平表示,,這些騙局有共同特點(diǎn):

不法分子利用公眾愛心和對慈善的熱情,假冒或偽造慈善組織的身份,,來騙取公眾信任,。

一旦取得信任,就會編造一些看似很正規(guī)的,、吸引人的虛假項(xiàng)目或活動,,來誘導(dǎo)公眾。

提示大家,,遇到任何聲稱捐贈能獲利等假借慈善名義騙取財(cái)產(chǎn)的行為,,一定要謹(jǐn)防上當(dāng),立即向公安機(jī)關(guān)報案,。

(總臺央視記者李玉梅 趙迎晨)

推薦閱讀

痛心,!誤食毒蘑菇一家六口中毒,,5歲男童不幸去世

央視網(wǎng)2025-06-11 14:24:05

多城解除“禁摩令”,,新考題來了

央視網(wǎng)2025-06-11 14:22:15

男子玩密室致十級傷殘 商家:免責(zé)協(xié)議 法院判了

央視網(wǎng)2025-06-11 14:20:47

國足為得到伊萬付出多大代價 400萬解約金成焦點(diǎn)

2025-06-11 14:30:07

美防長拒答向洛杉磯派兵費(fèi)用細(xì)節(jié) 預(yù)算問題遭回避

新浪網(wǎng)2025-06-11 14:21:38

盧特尼克的加入對中美談判有何影響 特朗普被逼得講理了,?

頭條2025-06-11 14:23:45

中國無人機(jī)產(chǎn)能被嚴(yán)重低估了嗎 遠(yuǎn)超俄媒想象

經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)2025-06-11 14:32:55

美國加州州長真的會被逮捕嗎 澄清與爭議

中國新聞網(wǎng)2025-06-11 14:34:25

專家:李在明會主動請求來華訪問 中韓關(guān)系新篇章,?

常莫非6z2025-06-11 14:22:05

洛杉磯騷亂:撕裂的社會與破碎的夢

克林納奇PVA海綿2025-06-11 14:28:39

在南極“上班”的機(jī)器狗回來了 完成41次任務(wù)歸國

新民晚報2025-06-11 14:34:16

考辛斯因沖突事件被停賽至本賽季結(jié)束 球迷沖突致重罰

懂球帝2025-06-11 14:28:45

男子被保安毆打后死亡后續(xù) 賠償執(zhí)行難引發(fā)關(guān)注

極目新聞2025-06-11 14:30:26

審判杜特爾特的法官被制裁 ICC變天引發(fā)連鎖反應(yīng)

宸愷聊財(cái)經(jīng)2025-06-11 14:26:50

俄空降兵部隊(duì)接收新式步槍:適用于近距離作戰(zhàn) 標(biāo)配消音器

新浪2025-06-11 14:17:08

大騷亂中的美國網(wǎng)民:把加州賣了 墨西哥國旗引發(fā)爭議

濟(jì)南日報2025-06-11 14:27:59

英國國防戰(zhàn)略發(fā)生哪些變化 新建核潛艇、升級核武

央視新聞2025-06-11 14:12:47

教育部擬同意設(shè)10所高校 大灣區(qū)大學(xué)等上榜

光明網(wǎng)2025-06-11 14:19:08

洛杉磯之亂會把美國推入“內(nèi)戰(zhàn)”嗎,?

搜狐軍事2025-06-11 14:23:16

剛掌權(quán)就開始行動了,李在明要把“親美右派”,,從韓國連根拔起,!

圈聊科技2025-06-11 14:26:16

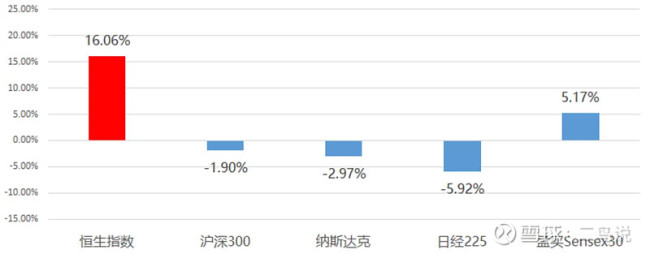

跌了三年,,香港醫(yī)藥股為何比A股先翻身? 創(chuàng)新藥企進(jìn)入收獲期

雪球2025-06-11 14:35:54

全國首例!全球第二例,!廈門救治罕見先天性心臟畸形早產(chǎn)兒

2025-06-11 14:29:49

網(wǎng)上遇見“幺兒” 男子為女主播花幾十萬被說過于代入

1818黃金眼2025-06-11 14:28:11

夜里下雨工人“悄悄”將貨搬進(jìn)倉庫 老板:月薪3千家庭條件不差

頭條2025-06-11 14:27:05

巴基斯坦買紅旗-19的用意何在 構(gòu)建完整空中攻防體系

搜狐軍事2025-06-11 14:28:15

李瑋鋒:中國好球員不愿留洋,,國外月薪6000歐,國內(nèi)能賺300萬

微博2025-06-11 14:19:29

男孩長期熬夜吃外賣患尿毒癥晚期 ?醫(yī)生:兩個腎都已經(jīng)壞掉了,,他還有心衰

微博2025-06-11 14:22:06

科創(chuàng)板首位90后創(chuàng)始人敲鐘 年輕創(chuàng)業(yè)者的勝利

百家號2025-06-11 14:24:47

男子駕車途中身體不適交警及時救助,!

新浪財(cái)經(jīng)2025-06-11 14:35:57

AG600飛機(jī)正式邁入批量生產(chǎn)階段 獲頒生產(chǎn)許可證

光明網(wǎng)2025-06-11 14:26:31

安卓果里果氣蘋果卓里卓氣 設(shè)計(jì)變革引熱議

新浪2025-06-11 14:24:25

洛杉磯宵禁現(xiàn)場發(fā)生激烈沖突 軍隊(duì)進(jìn)駐引發(fā)爭議

紅網(wǎng)2025-06-11 14:25:15

臺媒為何高度關(guān)注解放軍雙航母會師 臺媒熱搜榜第一!

網(wǎng)易2025-06-11 14:19:53

去世爺爺養(yǎng)的小狗凌晨跑3公里找主人只為見女生一面

微博2025-06-11 14:32:42

500毫升未名湖水賣99元,?北大回應(yīng) 校內(nèi)水土嚴(yán)禁帶出

光明網(wǎng)2025-06-11 14:24:06