那些赴韓做臨時工的朝鮮族人 異鄉(xiāng)淘金者的悲喜

看到韓國華城電池廠爆炸的新聞時,,30歲的彭慧一下子認出來,,這是她之前打工的地方。一年前,,她剛從吉林延邊去韓國務工,,經(jīng)朋友介紹,她在這家電池廠做了半年擦拭電池的工作,。

她知道這份工作“很危險”,,因為鋰電池的兩端碰撞“會慢慢發(fā)熱,很容易爆炸”,。工作期間,,工廠的人千叮萬囑,讓她一定要小心,。在她打工期間,,曾發(fā)生過兩次小型爆炸,所幸當時未有人員傷亡,。

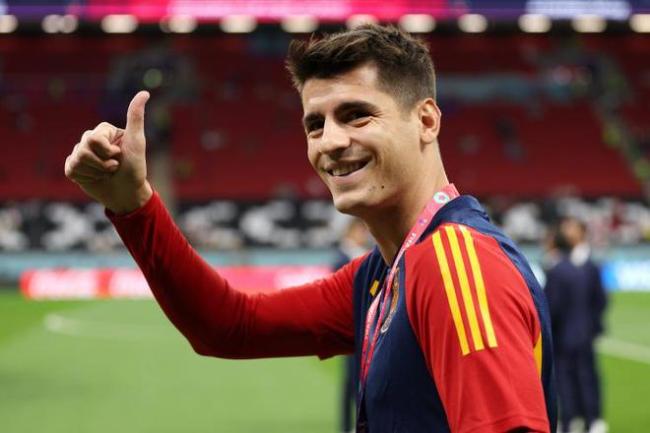

彭慧擦電池時留下的照片本文圖片均為受訪者供圖

彭慧回憶,,電池里面的液體味道很刺鼻,對身體不好,。廠里的員工每隔幾個月會定期檢查身體,。工廠會招具有合法身份的臨時工,多是來自中國東北地區(qū)的朝鮮族人,,又以35歲到50歲這一年齡段的人居多,。

從20世紀90年代起,大量中國的朝鮮族人去韓國務工,彌補了本土企業(yè)的勞動力短缺狀況,,他們大多從事韓國人回避的“臟(dirty),、難(difficult)、危(dangerous)”的“3D”行業(yè),。

多位從中國赴韓打工的朝鮮族受訪者向澎湃新聞表示,,他們到韓國的目的是為了掙錢。無論從事哪個工種的體力活,,只要愿意接受加班,、單休,便可以賺取更多,。相比成為異鄉(xiāng)人和“日當工”的苦,,他們更害怕陷入存不下錢的持久貧困。

為了更好的生活

2018年的夏天,,當時31歲的張珊和另外兩個女性朋友一起從遼寧沈陽到韓國找工作,。她是朝鮮族人,但她對韓國“一無所知”,,其中有一個朋友在韓國待過一段時間,,就帶著她四處找工作。

第一站,,她們?nèi)チ斯庵?,但那里“并沒有太多工作機會”。張珊在那里租了間房子,,交了5000多人民幣定金,。但過了半個月,仍然沒有找到工作,。

她們聯(lián)系上以前在國內(nèi)的同事,,對方在韓國的工地上班,一天工作8個小時,,收入400多人民幣,,包吃包住。張珊便去“投靠”這個同事,,開始在工地上干活,。

相關(guān)新聞

那些去韓國做"日當工"的朝鮮族人 掙扎與夢想背后的真相

2024-06-29 10:31:40那些去韓國做日當工的朝鮮族人中國駐韓國大使館:邢海明大使深夜赴韓火災現(xiàn)場!

2024-06-25 13:46:39中國駐韓國大使館:邢海明大使深夜赴韓火災現(xiàn)場赴韓務工吸引力正在減弱 經(jīng)濟壓力與保障缺失并存

2024-06-26 12:37:57赴韓務工吸引力正在減弱叫花雞沒有雞暴露了文旅業(yè)什么問題 臨時工亂象頻現(xiàn)

2024-05-07 06:04:32叫花雞沒有雞暴露了文旅業(yè)什么問題赴韓旅游還安全嗎,?中國女游客遇襲事件引擔憂

2024-06-20 10:56:30赴韓旅游還安全嗎叫花雞里沒有雞店鋪:臨時工拿錯了,,監(jiān)管介入調(diào)查

2024-05-06 08:09:33叫花雞里沒有雞店鋪:臨時工拿錯了