1743年,,他測出北京氣溫超44度 史上最熱夏天記

1743年,他測出北京氣溫超44度

1129年,,那是一個夏天。49歲的趙明誠心急火燎,奔赴建康(今南京)覲見宋高宗趙構(gòu),。不料這一年天氣也如火燎,,趙明誠只顧趕路忘了防暑,熱出病來無藥可治,,于是46歲的李清照成了寡婦,。

在沒有電扇、冰箱和空調(diào)的古代,,高溫實在難熬,。南宋詩人陳造的《立秋日》一詩,首句就是“酷暑如酷吏,,頃刻不可對,。”古代將異常高溫稱為“燠(yù)”,,將中暑稱為“暍(yē)”,。《宋史》卷六三記載了趙明誠離世六年后的又一次酷熱,,“(1135年)五月,,大燠四十余日,草木焦槁,,山石灼人,,暍死者甚眾?!?/p>

元代以后,,華北地區(qū)的北京成為政治中心,關(guān)于天氣的記載因此往往也較其他地區(qū)更詳細(xì),。熱死百人乃至萬人者,,也是史不絕書。但畢竟每個人對熱的感受是不同的,直到1743年那個炎熱的夏天,,法國傳教士用酒精溫度計測出相當(dāng)于今天44.4℃的溫度時,,可能人們才能直觀感受到“熱成啥樣”。

《韓熙載夜宴圖》(局部)

壹

氣象學(xué)家竺可楨研究發(fā)現(xiàn),,在公元1900年以前,,中國氣候史上出現(xiàn)過四個寒冷的冰期,相應(yīng)也有四個炎熱的暖期,。當(dāng)處于暖期時,,夏季極端高溫天氣就會頻頻出現(xiàn)。

公元1400年以前,,高溫?zé)崂颂鞖馍婕胺秶畲蟮囊淮?,發(fā)生于南宋嘉定八年(1215),今河南,、安徽,、江蘇、湖南等省均遭受熱災(zāi),。熱災(zāi)又導(dǎo)致旱災(zāi),,《宋史·五行志二》記載:“五月大燠,草木枯槁,,百泉皆竭,。”由于極度缺水,,“江淮杯水?dāng)?shù)十錢”,,普通百姓哪喝得起價貴如油的一杯水?因而死者眾多,。

南宋佚名《槐蔭消夏圖》

宋朝熱完明朝熱,。明成化十六年(1480),經(jīng)歷半月酷熱后北京城中車疏人稀,,沿街中暑倒地者不在少數(shù),,附近的大興、宛平熱斃者百余人,。明嘉靖九年(1530),,江南一帶酷熱,被熱死的人多得連制造棺材一時都來不及,。熱災(zāi)不但導(dǎo)致五谷禾稼統(tǒng)統(tǒng)焦枯,,更導(dǎo)致了傳染疫病的大流行。明萬歷四十三年(1615),,大學(xué)士方從哲上書言:“赤日流金,,土焦泉涸,,都城內(nèi)外,癘疫盛行,?!?/p>

在氣候溫暖期內(nèi)接班的崇禎帝,運氣確實差,。從執(zhí)政開始就是連年旱災(zāi)蝗災(zāi),,而天氣看起來也根本不準(zhǔn)備給他喘氣的機會。明崇禎九年(1636),,又碰上一個超高溫夏天,,河北,、山西,、陜西地方志記載“人多暍死”,江南則是“觸暑僵死”,,再加上滿篇累牘異口同聲的全國“大饑”“大荒”“大旱”“大歉”“大疫”“民相食”,,崇禎每一天確實也焦頭爛額。至于北方的皇太極將后金的國號改為清,、南方的反賊李自成接替了高迎祥成為新一代“闖王”,,就更加無暇顧及了。

明題款仇英《涼亭消夏圖》

明末清初之際,,中國其實處于一個小冰河期,。不僅冬天嚴(yán)寒無比,明朝滅亡后的1650—1700年更是整個小冰河期中最寒冷的時段,,連嶺南都會下雪,。但即便是在冰期,依然會出現(xiàn)高溫炎熱的夏季,。

清康熙十年(1671),,先是經(jīng)歷了罕見的酷寒嚴(yán)冬,連長江都結(jié)冰了,,“寒凝異常,,江水凍合”;跟著又來一個低溫寒冷的春季,,湖南江西凍死一大片柑橘和毛竹——然后突然一個高熱的夏天現(xiàn)身,。華北和長江中下游成了兩大片高溫區(qū),河北邢臺七月初二這一天就熱死數(shù)百人,,江西新建“六月酷暑,,行者多斃”。

這一年中氣候從酷寒到酷熱的極端變化,,實為史上罕見,。但要論絕對熱度,1671年或許還是比不上1743年,畢竟那一年號稱有史記載以來最熱的夏天,。

貳

清代以前,,有關(guān)高溫天氣的記載無法精確,只能以“恒燠,、酷熱,、炙熱、熾熱,、晴熱,、極熱、熱伏”來表達,,難以考證氣溫具體是多少,。

1669年,傳教士南懷仁制作了一架空氣溫度計進獻給康熙,,并于兩年后出版了《驗氣圖說》專門進行說明,。但南氏的溫度計缺乏固定的溫標(biāo)劃分點,只能測出溫度的相對變化,。

1742年,,瑞典科學(xué)家安德斯·攝爾修斯(AndersCelsius)提出了“攝氏度”(符號為℃)的溫標(biāo)概念,但遠未被廣泛接受,。當(dāng)時科學(xué)家常用的是拉謀氏溫標(biāo),,即以法國科學(xué)家拉謀(Raeumur)命名的、設(shè)水的冰點為0度而沸點為80度的溫標(biāo),。來華的法國傳教士AntoineGaubil(宋君榮),,則使用新式的酒精溫度計以拉謀氏溫標(biāo)來記錄氣溫。

1743年是清乾隆八年,,三十二歲的清高宗弘歷還不知道即將迎來一個怎樣的夏天,。從農(nóng)歷五月開始,華北的天氣就明顯比往年更熱,,《清高宗實錄》載“溽暑炎蒸,,甚于往歲”。學(xué)者王先謙著有《東華續(xù)錄》,,稱“六月丙辰,,京師威暑”。一個“威”字,,熱浪的壓迫感撲面而至,。

清袁江《驪山避暑圖》

華北各地地方志,“人多暍死”是這一年最常見的語句,。河北《正定縣志》記載,,最熱的時候有“焦氣觸人”,。《高邑縣志》記載,,如今石家莊市的高邑縣,,就算連墻腳的背陽處都熱得如火燒一般,中午時連鉛錫等金屬都被曬化,?!陡∩娇h志》記載,山西臨汾浮山縣“道路行人多有斃者”,?!短旖蚩h志》記載,“土石皆焦”,,屋頂上的瓦片都被曬裂,。《安新縣志》記載“雞子不抱成”,,不用母雞孵蛋,、小雞自己就出來,。

1722年就來京居住的法國傳教士宋君榮,,已經(jīng)算是中國通和老北京了,他沒有見過這樣的高溫,,他在寫給巴黎國家科學(xué)院的報告里描述:

“北京的老人稱,,從未見過像1743年7月這樣的高溫了……7月13日以來炎熱已難于忍受,而且許多窮人和胖人死去的景況引起了普遍的驚慌,。這些人往往突然死去,,爾后在路上、街道或室內(nèi)被發(fā)現(xiàn),,這主要發(fā)生在貧困區(qū),,死者多為貧民……高官統(tǒng)計,7月14日到25日北京近郊和城內(nèi)已有11400人死于炎熱……”

更重要的是,,宋君榮在教堂里用酒精溫度計記錄下了每日的氣溫變化,。后來的中國國家氣象局古氣候研究室,對宋君榮的數(shù)據(jù)經(jīng)過研究換算發(fā)現(xiàn):1743年7月20至25日這6天,,京城氣溫均超過40℃,,7月25日更創(chuàng)下了中國史載最高氣溫紀(jì)錄44.4℃,地表溫度達65℃,。

據(jù)《中國三千年氣象記錄總集》普查歷史文獻中的炎夏氣候事件,,明建文二年(1400年)后,酷熱記載數(shù)量最多的即首推1743年夏天,。這次酷熱影響了今天的北京,、天津,、河北、山東,、山西等所在地區(qū),,看似范圍有限,然而從酷熱景況,、炎熱程度和危害深重來講,,堪稱歷史之最。

乾隆除了安排賑災(zāi)之外,,也賦詩一首《熱》以為紀(jì):“冰盤與雪簟,,瀲滟翻寒光,展轉(zhuǎn)苦煩熱,,心在黔黎旁,。”只是雖然他宣稱心同百姓在一起,,但畢竟遠在承德避暑山莊,,寢宮就有大冰塊、面前有冰鎮(zhèn)瓜果,、背后有宮女打扇,,算是心有余而力不足了。

清郎世寧《香妃消夏圖》

叁

1743年華北炎夏事件發(fā)生在工業(yè)革命之前,,也是在人類活動規(guī)模和二氧化碳排放水平較低時出現(xiàn)的極端高溫實例,。之后的中國,夏天再熱,,氣溫暫時也還沒有高出這一次的,。

但沒有那么熱,一樣會熱出問題,。1870年夏天又是出奇的炎熱,,高溫導(dǎo)致疫病流行,法國傳教士在天津開辦的育嬰堂有三四十名孤兒病亡,。此時民間出現(xiàn)謠言,,說孤兒是被外國修女用作藥材而死,于是群起而攻之,,不僅殺死了育嬰堂中的10名修女,、40名中國信徒、多名神職和領(lǐng)事館人員及他國游客,,還焚燒了法國駐天津領(lǐng)事館及多間教堂,,造成影響巨大的“天津教案”。

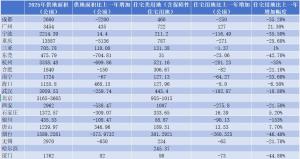

二十世紀(jì)以來,,夏季華北溫度最高的1942年和1999年,,跟1743年的氣候類型相似:都是華北及黃淮地區(qū)干旱而長江中下游地區(qū)多雨,,呈相同的北旱南澇格局。從太陽活動而言,,三個炎夏年份所處的太陽活動周位相也相似,。

南宋佚名《柳院消暑圖》

但工業(yè)革命前后畢竟有所不同,溫室效應(yīng)的疊加,、空調(diào)數(shù)量的劇增,,都讓高溫極值雖然未必刷新、涼爽的夏季卻越來越久違,。極熱地區(qū)早已不止華北,,南方長江流域的重慶、武漢和南京一直有“火爐”之稱,,而南昌,、長沙、杭州,、福州近年來也不時高居全國高溫城市榜首,。當(dāng)號稱“冬無嚴(yán)寒,夏無酷暑”的天府之國也比肩重慶,、連日成為全國最高溫地區(qū)之時,,炎熱造就的印象無疑較之以往更為深刻。

由于地理環(huán)境的原因,,中國所處的東亞大陸一直是世界上同緯度地段冬天最冷,、夏天又最熱的所在。每年經(jīng)歷嚴(yán)寒酷暑的國人,,血脈里有更強悍堅韌的基因:祖先們沒有空調(diào)都挺過來了,現(xiàn)在應(yīng)該也能挺過去,。何況要是從冰箱里取出冰飲,,再把空調(diào)溫度調(diào)低閉上眼睛,就比兩百多年前的乾隆過得還愜意,。

1743年,,他測出北京氣溫超44度!

相關(guān)新聞

高校要求學(xué)生44度天氣軍訓(xùn),?假

2024-09-04 15:54:02高校要求學(xué)生44度天氣軍訓(xùn),?假中秋假期,北京氣溫如何? 天氣預(yù)報

2024-09-13 14:07:54中秋假期北京今日午后氣溫創(chuàng)今年新高 明起氣溫逐步回落

2024-06-17 21:09:58北京今日午后氣溫創(chuàng)今年新高北京明后兩天晴曬氣溫超30℃,14日冷空氣再進京 防曬補水正當(dāng)時

2024-05-12 12:34:14北京明后兩天晴曬氣溫超30℃37.2℃!北京氣溫創(chuàng)下今年來新高

6月17日下午15時46分,,北京氣溫達到37.2℃,,創(chuàng)下今年來的氣溫新高。高溫暑熱天氣下,,圓明園、頤和園等旅游景區(qū),,游人們或打傘,、或在樹蔭下,以躲避烈日暴曬,。

2024-06-18 08:21:51氣溫今天北京風(fēng)雨交加氣溫驟降 明天氣溫跌至19℃,,注意防寒添衣

2024-09-20 07:58:01今天北京風(fēng)雨交加氣溫驟降