印度靠什么養(yǎng)活了14億人口,?

印度靠什么養(yǎng)活了14億人!

大家都知道,,印度現(xiàn)在已經(jīng)是全世界人口最多的國家。

但很多人可能不知道,,印度的國土面積298萬平方公里,,不到中國的1/3。

是人,,就要吃飯,。

印度,怎么養(yǎng)活了這么多國民呢,?

印度糧食產(chǎn)量位居世界第3,,比中國、美國少,。

如今,印度更是超過泰國,,成為全世界最大大米出口國,,平均每年出口超過1500萬噸,,占全球稻米出口總量的40%,。

而在不少人傳統(tǒng)的印象中,,印度應(yīng)該是一個相當(dāng)貧窮的國家,人們的疑問是,,解決十幾億人的飯碗問題,,他們到底是如何做到的,?

或許,我們可以試著從印度獨特的歷史進程,、自然的地理環(huán)境和現(xiàn)實的政策手段中找到答案。

要了解這個問題的答案,首先需要知道印度人口的演變趨勢。

其實,,印度的人口并非一直都處于全球靠前的位置,,只是歷史的變遷和多方面因素共同促成了這一點,。

在19世紀(jì)時期,,印度并不是獨立的國家,還只是英國的一個殖民統(tǒng)治地,。

當(dāng)時,,英國人在印度修建了鐵路、引入蒸汽船,,讓印度大量種植小麥,,還傳播了先進的耕種技術(shù),這從客觀上,,促進了印度人口自然增長,,有關(guān)資料顯示:

1881年,印度人口達到2.5億;

1891年,,印度人口增長到2.8億,。

但這樣的人口增長并非一直持續(xù)的,畢竟英國人這么做的目的,,不是為了增加印度本身的人口,。

在殖民者的威逼下,印度農(nóng)民改變了儲存糧食的習(xí)慣,,把糧食幾乎全部賣給英國,。這樣一來,當(dāng)雨水不足時,,印度就會爆發(fā)饑荒,。

于是在19世紀(jì)末,印度幾百萬人餓死,;

在1901年,,人口更是下降到2.38億人;

當(dāng)時的英國人說:這是大自然控制印度人口增長的方式,;還有管理者認(rèn)為饑荒對于印度農(nóng)業(yè)部門而言是好事,,因為這樣就把低產(chǎn)和負(fù)債的小農(nóng)趕出土地了。

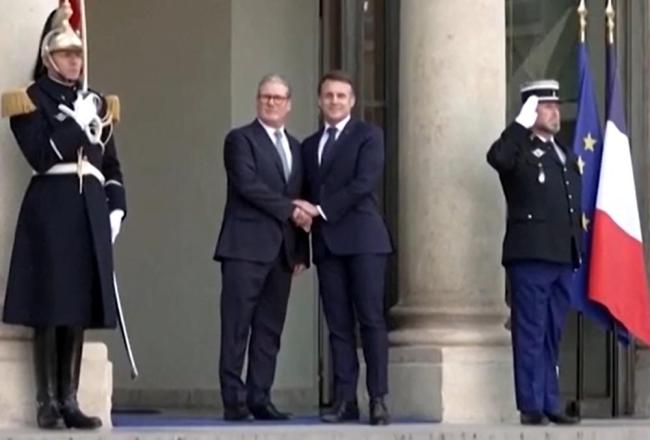

19世紀(jì)印度的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

這樣的狀況,,直到二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束,,1947年印度獨立,又重塑了印度的人口演變格局,。政府通過大規(guī)模的工業(yè)和農(nóng)業(yè)改革,,使印度人口迎來新增長。

1961年印度人口突破4億,,達到4.39億,;

1991年,更是達到8.46億,,2000年直接突破十億,2023年達到14億多,。

從這一變化看出,,在過去的一百多年中,印度人口從2.38億到如今的十四億多,,增加近7倍,,登頂全球榜首。

如此,,印度才成為今天全球吃飯人口最多的國家,。

但人口增多的同時,一個顯而易見的挑戰(zhàn)是,,如何解決吃飯的問題,。

因為印度只占全球陸地面積的2.4%,,但人口占到了世界的16%!

而印度的奇跡,,恰好在于憑借一己之力把他們都養(yǎng)活了,。

畢竟在印度歷史上,只有20世紀(jì)50年代到60年代的十多年間因尼赫魯改革而導(dǎo)致出現(xiàn)一次短暫的糧食缺口現(xiàn)象,,當(dāng)時印度政府為此不得不實行糧食配給制,。

那時,一天糧食供應(yīng)只有半斤左右,。

但目前,,印度大規(guī)模饑荒已經(jīng)極少。

之所以能做到這一點,,首先要感謝大自然的恩賜:

印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的自然條件,,十分優(yōu)越。

印度處于歐亞大陸南部,,熱帶與亞熱帶地區(qū),,以熱帶季風(fēng)氣候為主,月平均氣溫在21℃以上,。

北面的喜馬拉雅山脈阻隔了來自印度洋水汽的擴散,,使得大部分地區(qū)氣候溫暖濕潤,降水豐沛,;另外,,西南季風(fēng)也為農(nóng)作物帶來豐富雨量,加之大部分地區(qū)處于恒河流域,,國土全境幾乎都是平原或低矮高原,,非常適宜開墾種植。

這樣的自然因素,,使得印度具備豐富的適合種植糧食的土壤,、氣候和地形條件。

憑借這些優(yōu)勢,,印度人在這片土地上,,很早便擁有了悠久的水稻種植歷史。

2014年10月29日,,國際期刊《自然》雜志就曾指出,,印度北部的恒河谷、中國的長江流域,、喜馬拉雅山脈南坡等地都是水稻的發(fā)源地,,并且早在公元前3000年,印度人就在恒河谷開始種水稻了。

即便到了現(xiàn)代,,由于終年高溫,、降水豐富、面積廣泛的特點,,印度全國大部分的地方都可以被開發(fā)用于耕地,,形成了水稻、小麥等糧食分布頗具廣泛的特點,,并主要集中在水源充足的東部平原,、南部高原以及西部沿海,幾乎覆蓋了印度所有的三角洲,、阿薩姆平原一部分地區(qū)和低山,、丘陵地帶。

而且,,這些地方大多還能實現(xiàn)一年三熟,,從這樣的收獲周期來看,印度水稻比我國水稻更有生產(chǎn)優(yōu)勢,。

拿耕地面積來說,,印度是1.6億公頃,中國只有1.2億公頃,,印度的耕地面積其比中國還大,。

正是靠著這樣的自然條件,極大提升了印度糧食的自給率,,避免了大規(guī)模糧食危機的出現(xiàn),。

但僅僅靠“天收”是不夠的,印度在20世紀(jì)60年代也并不能實現(xiàn)糧食自給,。

所以,,養(yǎng)活這么多人,印度本國的經(jīng)濟改革與農(nóng)業(yè)政策,,也起了重大作用,。

這一點,可以追溯到印度建國時,,那會兒,,印度搞了土地改革。

印度憲法規(guī)定“農(nóng)業(yè)立法屬于各邦的自主權(quán)限,,而不是由中央政府統(tǒng)一制定”的原則,試圖提升各地農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)的積極性的方式,。

不過,,這樣的政策沒有起到立竿見影的效果。歷史資料顯示,1961-1962年印度36%的農(nóng)戶占有全國土地1.59%的土地,,十年后43.99%的農(nóng)戶只占有全國1.58%的土地,。

于是,在彼時印度總理英迪上臺后,,印度的綠色革命正式拉開了帷幕,。

其中的主要措施是:學(xué)習(xí)引進歐美先進農(nóng)業(yè)技術(shù)和種子,如墨西哥的矮稈小麥高產(chǎn)品種,;對全國適合耕種的土地采用優(yōu)良品種,、化肥、農(nóng)藥和灌溉配套的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)機械,;在各地建立農(nóng)業(yè)人才學(xué)院以研究農(nóng)業(yè)種植技術(shù),;對農(nóng)民種植進行獎勵。

而后曼莫漢總理上臺,,又大規(guī)模實施了第二次“綠色革命”,,其中就包括積極引進中國的現(xiàn)代雜交水稻技術(shù)等。

正是這樣的政策措施,,極大促進了印度糧食生產(chǎn)發(fā)展,,到了上世紀(jì)80年代中期,印度的糧食總產(chǎn)量已經(jīng)達到1.7億噸,,開始逐漸實現(xiàn)糧食的自給自足,。

由此可見,政策的影響,,確實是印度能養(yǎng)活十幾億人的重要因素,。

不過,從某種程度上說,,印度內(nèi)部自然的宗教和飲食習(xí)慣也是一大因素,。

之所以這樣講,是因為印度有著幾千年前的宗教種姓制度,,在佛陀,、剎帝利、婆羅門等非世俗的思想觀念影響下,,人們崇尚信仰和極簡,。

有資料顯示,約40%的印度人是簡單的素食者,,換言之印度有近5.6億人飲食結(jié)構(gòu)較為簡單,。

有數(shù)據(jù),印度平均每人一年的糧食消耗是400斤左右,,而中國則是1100斤,。

也就是說,,中國人均糧食消耗是印度的2.7倍多!

當(dāng)然,,大家可能會說,,自己一年沒吃1100斤糧食,這里主要是包括了吃肉,,吃肉那么就要養(yǎng)豬、養(yǎng)雞,、養(yǎng)羊……消耗量自然大。

這就導(dǎo)致,,盡管稻米在印度居民日常飲食中的占比較高,,但總的糧食消耗量相對其他人口大國顯然會少得多,。

加之,,印度人把牛等牲畜看作圣物,,喂養(yǎng)宰殺率較低,大部分糧食沒有給到動物消耗,,印度的糧食自然就能有節(jié)余出來,。

雖說印度有多余的糧食用于出口,,也能憑借自己一己之力解決14億多人的口糧問題,,但這并不意味著印度人,,就真的能吃飽喝足,。

這背后還有一個不容忽略的事實是,不少印度人還只是在溫飽起跑線,。

2022年10月15日,,歐洲兩個非政府組織聯(lián)合發(fā)布的全球饑餓指數(shù)報告顯示,,印度在該報告列舉的121個國家和地區(qū)中位列第107名,,即絕大部分印度人都在挨餓,。

而印度當(dāng)局的計劃委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)也表明,該國至今大約有26.1%的人口生活在貧困線以下,。其理由是:整個印度人口中有70%左右的農(nóng)民,,全國有34.7%的人每天收入不到1美元,,79.9%的人不足2美元,。

按照世界銀行2022年劃定的每天2.15美元的貧困線標(biāo)準(zhǔn),印度的標(biāo)準(zhǔn)是每個月360盧比,,即4.15美元,,到每天則是0.138美元左右,遠低于國際組織確定的標(biāo)準(zhǔn),。

聯(lián)合國的報告更是直接指出,,印度有2.34億人生活在極端貧困中,,總?cè)丝?6.4%,是全球貧困人口最多的國家之一,。這樣算下來,,印度確實還存在大量處于溫飽線的群體,。

此外,世衛(wèi)組織在2017年對印度調(diào)查發(fā)現(xiàn),,全國有超過6億印度人無法獲取足夠熱量的食物,,有40%的兒童存在營養(yǎng)不良的問題。

這些結(jié)論意味著,,印度養(yǎng)活14億背后,,可能只是人人有口飯吃,但印度大城市大量集中的貧民窟和印度廣大農(nóng)村地方的農(nóng)民,、兒童可能并沒有得到富有豐富營養(yǎng)的食物,。而這背后,也可能本身就是大量人口增長帶來的隱患,。

自然的饋贈讓印度人得以在這片南亞大陸土地上種植出數(shù)億噸產(chǎn)量的糧食,,政府在農(nóng)業(yè)和扶貧方面的持續(xù)努力,使得印度養(yǎng)活14多億人不再成難題,。

但作為當(dāng)今世界新興的國家市場,,印度也是全球貧富人口最多的地方之一,,如何更好地讓更多人從吃飽到吃好,?

印度,還需要做得更多,。

相關(guān)新聞

人口老齡化養(yǎng)活了哪些新產(chǎn)業(yè)

2024-11-20 15:47:37人口老齡化養(yǎng)活了哪些新產(chǎn)業(yè)胖東來養(yǎng)活了超300個代購賬號 直播代購盛行

2024-11-29 08:27:07胖東來養(yǎng)活了超300個代購賬號為何14億人找不出11個會踢球的 中國足球路在何方?

9月5日,,世預(yù)賽亞洲區(qū)18強賽首戰(zhàn)點燃激情,,國足做客對陣勁旅日本,比賽過程令人揪心,,國足連連失守,,最終以0-7的懸殊比分告負(fù),遭遇慘重打擊

2024-09-06 15:08:50為何14億人找不出11個會踢球的印媒:14億人大國拿不到金牌難接受 獎牌夢想落空

巴黎奧運會落下帷幕,,印度代表團帶著1銀5銅的成績完成了本次征程,,在獎牌榜上位居第71名。值得注意的是,這一獎牌總數(shù)與游泳選手張雨霏在本屆奧運會上的個人獎牌數(shù)相同

2024-08-14 09:39:19印媒:14億人大國拿不到金牌難接受印媒:14億人大國拿不到金牌難接受 獎牌夢想落空

巴黎奧運會落下帷幕,,印度代表團帶著1銀5銅的成績完成了本次征程,,在獎牌榜上位居第71名。值得注意的是,,這一獎牌總數(shù)與游泳選手張雨霏在本屆奧運會上的個人獎牌數(shù)相同

2024-08-14 06:04:55印媒:14億人大國拿不到金牌難接受遍地開花的零食折扣店靠什么賺錢 加盟成本高競爭激烈

2024-12-30 21:08:18遍地開花的零食折扣店靠什么賺錢