劉家琨回應(yīng)獲全球最高建筑獎 建筑與文學(xué)的交融

2025年普利茲克建筑獎的得主是69歲的中國建筑師劉家琨。這是國際公認(rèn)的最高建筑獎項,,自1979年以來,全球共有54名獲獎?wù)?,其中三位是中國人:貝聿銘,、王澍和劉家琨,。劉家琨回?yīng)獲獎時說:“建筑應(yīng)該揭示一些東西——它應(yīng)該概括、凝練和展示地方的內(nèi)在品質(zhì),。它有能力塑造人類行為和營造氛圍,,提供寧靜和詩意的感覺,,喚起同情心和仁愛,,培養(yǎng)休戚與共的社區(qū)意識?!?/p>

劉家琨是成都人,,這一身份對他影響深遠(yuǎn)。他在多年前的一次采訪中用成都方言回答問題,,顯得非常愜意,。他的作品常常被描述為自然、松弛,、“接地氣”,、“有人味”。他最著名的兩個設(shè)計是西村大院和胡慧珊紀(jì)念館,,一個是大型社區(qū)綜合建筑,,另一個則是中國最小的紀(jì)念館之一。

在劉家琨看來,,西村大院體現(xiàn)了成都的精神:包容,。這個住宅區(qū)不像傳統(tǒng)封閉小區(qū)那樣規(guī)整,初看可能有些粗糙,,但走進(jìn)去后會發(fā)現(xiàn)別有洞天,。里面有竹下火鍋、屋頂跑道,、廣場舞場地和創(chuàng)意市集,,充滿了生活氣息。劉家琨形容西村大院是一個“可以什么都往里扔”的方格火鍋,。

西村大院最初建造時,,并沒有預(yù)設(shè)每個空間的具體用途,只是提供了多種可利用的素材,。劉家琨認(rèn)為,,公共空間不僅要有場所,還要允許人們自由活動,。西村大院讓人聯(lián)想到倫敦著名的粗野派建筑“巴比肯”,,引發(fā)人們對人性和社會的思考,。

胡慧珊紀(jì)念館則是一座充滿人文關(guān)懷的小房子。室內(nèi)全部由粉紅色布置,,觀者只能從小孔中窺見房內(nèi)的一切,。汶川地震后,劉家琨遇到了遇難者胡慧珊的父母,,他們拿出胡慧珊的乳牙和臍帶,。劉家琨因此設(shè)計了這座紀(jì)念館,其造型模仿賑災(zāi)帳篷,,內(nèi)部陳列著胡慧珊的日常物品,,記錄了一段歷史和記憶。

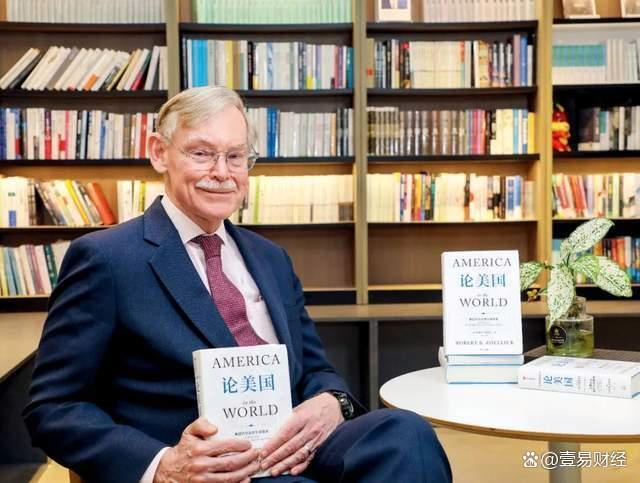

除了建筑師的身份,,劉家琨還是一名小說家,。他出生于醫(yī)學(xué)世家,但對醫(yī)學(xué)不感興趣,,反而喜歡畫畫和文學(xué),。大學(xué)期間,他選擇了建筑系,,因為可以“畫更多的畫”,。盡管如此,他對文學(xué)的興趣始終未減,。1984年,,他的小說《高地》被收錄進(jìn)《四川文學(xué)》,并與阿來一起出道,。直到1993年,,看到同窗湯樺在上海美術(shù)館舉辦的個展,他才重新投身建筑設(shè)計,。

1994年,,劉家琨為畫家羅中立設(shè)計工作室,這是他真正意義上的第一個建筑作品,。羅中立工作室成為國內(nèi)首批興建的藝術(shù)家工作室之一,,在圈內(nèi)引起了風(fēng)潮。劉家琨認(rèn)為寫小說仍然是最讓他激動的體驗,,而建筑和小說雖然路徑不同,,但在背后有著相通之處。

劉家琨的朋友圈包括何多苓,、羅中立等文藝界人士,,他的辦公室位于玉林的居民樓,周圍聚集了許多藝術(shù)家。這個地方后來因趙雷的歌曲《成都》而更加知名,。劉家琨的建筑作品既有留白也有意境,,致力于將東方文化內(nèi)涵轉(zhuǎn)譯成當(dāng)代建筑語言。

劉家琨認(rèn)為現(xiàn)代教育過于理性化,,可能會削弱學(xué)生的原始創(chuàng)造力,。他認(rèn)為技術(shù)是根基,但情懷和思考才是讓作品跨越時空的關(guān)鍵,。無論是建筑還是文學(xué),,都是需要一生努力的事業(yè),能夠讓人不斷向上,。

相關(guān)新聞

劉家琨獲普利茲克建筑獎 中國第二人榮膺最高榮譽

2025-03-05 08:14:59劉家琨獲普利茲克建筑獎中國建筑師劉家琨獲普利茲克建筑獎 國際最高榮譽加冕

北京時間3月4日晚,普利茲克獎官網(wǎng)宣布2025普利茲克獎得主為來自中國成都的劉家琨,。該獎項是國際上公認(rèn)的建筑界最高榮譽

2025-03-04 23:26:39中國建筑師劉家琨獲普利茲克建筑獎劉家琨獲2025普利茲克建筑獎 中國第二人榮膺

2025-03-05 13:14:26劉家琨獲2025普利茲克建筑獎中國建筑師劉家琨榮獲2025年普利茲克建筑獎

2025-03-05 08:26:59中國建筑師劉家琨榮獲2025年普利茲克建筑獎普利茲克獎組織方回應(yīng)劉家琨獲獎 才華與遠(yuǎn)見獲認(rèn)可

2025-03-21 01:14:41普利茲克獎組織方回應(yīng)劉家琨獲獎視頻 黑神話獲金搖桿年度游戲獎 視覺設(shè)計驚艷全球

2024-11-22 10:06:00視頻