北京:是的,,你沒看錯,,冰雹換“瑪瑙”,!為什么要收集冰雹,? 科學探索背后的秘密

5月13日,北京下了一場“鴨蛋大”的冰雹,引起了很多人的關(guān)注。在這場討論中,一則“冰雹換瑪瑙”的消息顯得格外引人注目,。這個活動是由一個名為“冰雹課題小組”的公眾號發(fā)起的,背后是北京大學物理學院的一群學生,。

很多人好奇,收集了冰雹真的能兌換到瑪瑙嗎,?為什么課題組要收集大家手中的冰雹,?這些冰雹被收集后又用來做什么?

這則“冰雹換瑪瑙”的推文由“冰雹課題小組”于去年5月10日發(fā)布,,介紹了課題組的所屬高校、研究目的,、“冰雹換瑪瑙”的具體活動內(nèi)容,、冰雹收集步驟和目前的冰雹樣本研究成果等。簡單來說,,參與者需要按照一定要求收集外表,、大小、數(shù)量符合標準的冰雹樣本,,合理保存并記錄相關(guān)信息,,然后聯(lián)系課題組。課題組會派人攜便攜式冷凍設(shè)備以最快的速度上門取回樣本,,并送上精美的“瑪瑙”紀念品一份,。

之所以選擇瑪瑙作為禮物,是因為課題組發(fā)現(xiàn)有的瑪瑙切片后會呈現(xiàn)一圈圈的紋路,,而冰雹切開后也有類似的一圈圈透明與不透明的交替,。每一顆瑪瑙的切片與自然界天然的冰雹一樣,都是獨一無二的,。

林翔羽是活動的主要負責人之一,,也是北京大學物理學院大氣與海洋科學系博士研究生及物理學院冰雹課題組成員,。他表示,冰雹等強對流天氣具有尺度小,、突發(fā)性強等特點,,常規(guī)氣象觀測網(wǎng)難以捕捉到冰雹事件的信息,收集冰雹是一件很困難的事,。課題組無法提前預知哪里會下雹再去蹲守,,因此想到發(fā)動志愿者幫忙收集冰雹樣本。以北京這場冰雹天氣為例,,課題組收集到一些小于1厘米的冰雹,,等到收進實驗室時幾乎已經(jīng)化完了。但從昨晚開始,,已經(jīng)有七八位志愿者聯(lián)系他們,,想要送來自行收集的冰雹。林翔羽正打算這兩天上門拜訪,,將樣品收回來,。

在聽到團隊活動受到網(wǎng)友廣泛關(guān)注后,,他非常感謝大家的熱情參與,,也希望大家能優(yōu)先保證自己的安全。他認為如果能在大家心中埋下一顆科學的種子,,未來讓更多人知道,、參與進來,,他就很開心了。

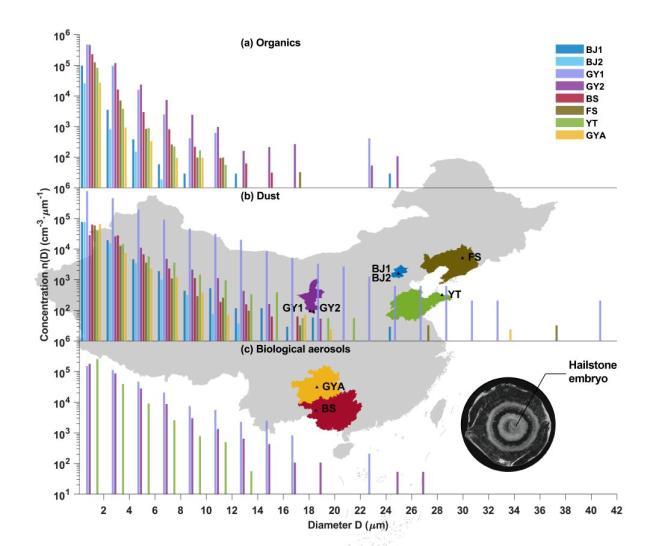

為什么要收集冰雹,?這與課題組的科研題目有關(guān)。全球變暖背景下,,類似冰雹這種極端災害天氣的頻率與強度如何變化還是一個未解難題,。最早想到“發(fā)動民間志愿者”這個方式的是林翔羽的導師,北京大學物理學院冰雹研究小組的張慶紅教授,。課題組從2016年開始嘗試在朋友圈發(fā)出收集冰雹的請求,,為了保證研究價值,冰雹樣本需全程冷凍,。截至目前,,志愿者們共幫助課題組收集到了來自全國各地一百多次冰雹過程。

雖然用冰雹換瑪瑙是為了鼓勵大家參加這項活動,,但實際上絕大多數(shù)志愿者并不是為了瑪瑙才來幫課題組收集冰雹樣本。大部分參與活動的志愿者是各地氣象系統(tǒng)的同事們,,很多志愿者參與了一次后第二年還會主動幫忙收集冰雹,。

針對收集到的冰雹,,課題組會偏向于關(guān)注冰雹事件的成因,,一般會與氣象局合作,申請氣象觀測資料和數(shù)據(jù)來研究此次冰雹的形成過程,。課題組開展收集冰雹的科學項目,,對冰雹進行研究,就是想要改進冰雹的模擬模型,,更早地預測冰雹,,對冰雹進行正確的評估,讓民眾有更多的時間采取應(yīng)急避險措施。

林翔宇強調(diào),,氣象學是和民生非常貼合的領(lǐng)域,科研者更多是做基礎(chǔ)的理論性研究,,之后的實際預報和應(yīng)急措施還得靠氣象局和應(yīng)急部門,。他們的最終目標是減小冰雹對民眾造成的災害,希望能將研究-預報-應(yīng)急措施這個完整的鏈條發(fā)展得更完美些,,讓研究成果不止停留在發(fā)表論文上,,而是最終應(yīng)用于實際、造福于民眾,。

相關(guān)新聞

北京雨雪還沒來嗎,?北京0降水持續(xù)85天

?2025年2月19日,自上次北京南郊觀象臺出現(xiàn)降水(2024年11月25日)后,,第85天0降水打卡,。...

2025-02-20 09:44:54北京0降水持續(xù)85天北京什么時候下雪?北京2025年首場降雪要來了

2025-01-22 14:22:01北京什么時候下雪北京雪花越來越珍貴 北京為啥下場雪這么難

“北京的秋”享譽全國,,但秋天卻是年年可見。北京的雪不同,,雖然也是年年有,,但想見一面靠運氣。

2024-11-27 10:29:08北京為啥下場雪這么難馬龍說我們北京再相聚 :“春暖花開我們北京再相聚”

今天中午,由大陸7所高校組成的40人訪問團結(jié)束了在臺灣的交流參訪,,搭乘飛機返回北京,。此次為期9天8夜的行程落下帷幕,不少臺灣同胞來到機場送別,,場面溫馨

2024-12-06 08:52:34馬龍說我們北京再相聚季后賽“北京德比”令北京球迷興奮 京城籃球熱潮再起

2025-04-10 08:20:06季后賽北京德比令北京球迷興奮北京進入流感高發(fā)季 專家稱北京流感以甲型H1N1為主

2024-12-25 09:30:08專家稱北京流感以甲型H1N1為主