美返還的子彈庫帛書有多珍貴 簡帛古書是中國學術(shù)的源頭

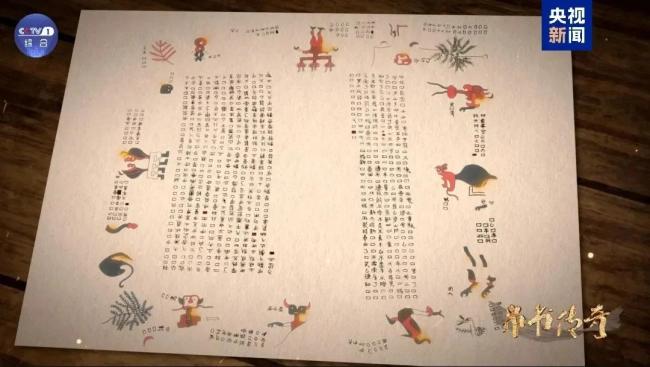

5月18日凌晨,,美國史密森尼學會國立亞洲藝術(shù)博物館返還的子彈庫帛書第二卷《五行令》和第三卷《攻守占》抵達北京。子彈庫帛書自20世紀初流徙海外,是中國出土最早的帛書,也是目前僅見的戰(zhàn)國時期帛書。內(nèi)容包括《四時令》《五行令》《攻守占》及其他殘片,。

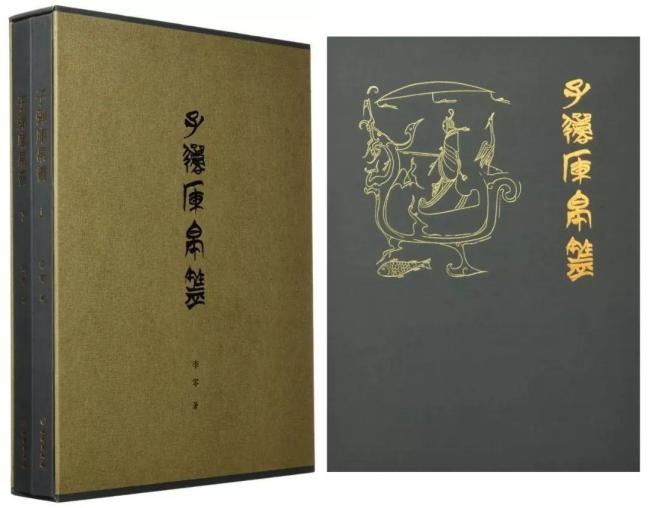

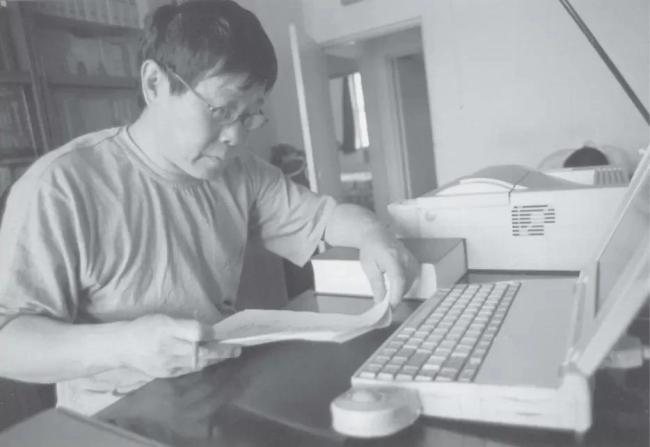

在CCTV-1播出的五集大型文化節(jié)目《帛書傳奇》中,北京大學人文講席教授李零介紹了子彈庫帛書的源頭性價值,梳理了帛書的考古發(fā)現(xiàn)和出土情況,。李零教授從1980年開始研究子彈庫帛書,多次赴美參加帛書殘片揭剝工作,。2017年,,他的研究成果結(jié)晶《子彈庫帛書》問世。

李零教授等中美兩國學者與文博機構(gòu)對子彈庫帛書的保護和修復研究,,是一場歷時六十余年的國際大討論,。中國、日本,、澳大利亞和美國都有學者參與,。李零教授表示:“楚帛書作為一批老材料,更能體現(xiàn)學者的創(chuàng)業(yè)維艱和百折不回,。無論發(fā)明,,還是失誤,都可作參考,。前者予人啟發(fā),,后者留下警示,各有各的用處,?!?/p>

簡帛古書是中國學術(shù)的源頭。中國的書最初是寫在竹木簡牘上,,而不是龜甲,、獸骨和銅器上,。縑帛是簡牘到紙書的過渡環(huán)節(jié),。早期中國沒有簡帛就沒有書,,沒有書也就沒有學術(shù)和思想。20世紀初,,“敦煌,、塞上及西域各地之簡牘”是王國維所說的“五大發(fā)現(xiàn)”之一。1942年,,子彈庫帛書出土,,則是第一次發(fā)現(xiàn)比較完整的帛書。

先秦兩漢是簡帛時代,,書都是寫在簡帛上,。我們發(fā)現(xiàn)簡帛,研究簡帛,,其實是一次偉大的歷史回歸,。研究古文字、古文獻,、學術(shù)史或思想史,,都不能忽視這個源頭。如果沒有簡帛留下的線索,,商周時期的甲骨文和金文就不可能被釋讀。

20世紀上半葉,,學術(shù)資源貧乏,。璽印上的文字多半是地名、官名,、人名,,孤零零幾個字而已。王國維抓住了兩漢經(jīng)今古文學和小學的關(guān)鍵,,厘清了這些紛亂如麻的概念,。他把戰(zhàn)國文字分為兩系:西土,秦系的籀,、篆,、隸是漢代“今文”的源頭;東方,,非秦系的六國文字是漢代“古文”的源頭,。

中國近百年的古文字研究中,戰(zhàn)國文字起步最晚,,現(xiàn)在最熱,。其早期代表作有朱德熙的《壽縣出土楚器銘文研究》和李學勤的《戰(zhàn)國題銘概述》,。他們都提到蔡季襄發(fā)表的子彈庫帛書,在當時是最長的一篇戰(zhàn)國文字,。

1949年以前,,我們沒有楚簡。1950年代開始有楚簡,,但數(shù)量少且保存情況不佳,。直到1993年才有郭店楚簡,1994年才有上海博物館藏楚簡,。在此之前,,只有子彈庫帛書可供閱讀。

大規(guī)模識字不能依賴過去的方法,。上海博物館楚簡發(fā)現(xiàn)后,,裘錫圭先生曾說,很多字的認出并不需要古文字學家,,因為辭例多了,,反復出現(xiàn)多少回,再笨也能認出來,。

李學勤先生提到,,戰(zhàn)國文字難認,有時前提可能是錯的,,但結(jié)論卻往往是對的,。真正的前提是辭例,通過辭例和語境為文字定向和卡位,。破譯的大忌是被假象誤導,,方向錯了,費勁再大也全錯,。

1942年子彈庫帛書的出土是簡帛研究史上的一件大事,。蔡季襄的《晚周繒書考證》是第一部報道和研究它的著作。這一發(fā)現(xiàn)太重要,,它是20世紀的頭一批古書,,不是檔案性質(zhì)的文書,而是典籍意義上的古書,。這是我們第一次接觸比較完整的帛書,,戰(zhàn)國帛書更是唯一發(fā)現(xiàn)。

中國學術(shù)界目前有一股簡帛熱,。楚帛書非常寶貴,,因為它字多。它有九百多字,很多字大家不認識,,一直吸引著許多學者反反復復讀它,。我讀帛書不僅為了認字,認字只是手段,。簡帛研究,,認字是基礎(chǔ),通讀是面,。沒有點,,焉有面,歸根結(jié)底,,大道理管著小道理,。

我讀楚帛書集中閱讀主要有七次,前后長達30年,。1980年,,我正在中國社會科學院考古研究所讀研究生,論文題目是楚銅器,。那是一個酷暑難消的夏天,,我把能找到的材料搜集到一起,寫成《長沙子彈庫戰(zhàn)國楚帛書研究》,。這是我的第一部學術(shù)著作,。

1985~1988年,學界有一批新作發(fā)表,,我寫了《〈長沙子彈庫戰(zhàn)國楚帛書研究〉補正》,。1989~1990年,我在美國待了一年多,,開始寫《中國方術(shù)考》,,書中涉及子彈庫帛書。1993年,,我去了美國弗利爾—賽克勒美術(shù)館,有機會經(jīng)??床瘯?,形成了一個完整的印象。2001年,,我再次前往華盛頓,,與專家研究進一步揭剝。2007年,,帛書殘片的揭剝工作終于結(jié)束,。

現(xiàn)在這本書是我第七次讀子彈庫帛書的結(jié)果。我希望這份報告可以匯集所有最重要的材料,讓這批稀有的帛書成為所有中外學者共同擁有的文化財富,。

楚帛書的研究對我來說是一部學術(shù)史,。回顧以往,,有幾個名字將為人們銘記:蔡季襄,、巴納、梅原末治,、李學勤,、陳夢家、商承祚,、嚴一萍,、金祥恒、饒宗頤和曾憲通,。這是一場時越六十余年,,真正具有國際性質(zhì)的大討論。人類的認識史就是這樣,,這才是學術(shù)史的真相,。

相關(guān)新聞

子彈庫帛書順利抵京 國寶回歸祖國

2025-05-19 12:35:48子彈庫帛書順利抵京美館藏子彈庫楚帛書屬于中國 文物歸還呼聲高

2025-04-24 18:09:21美館藏子彈庫楚帛書屬于中國子彈庫帛書二卷三卷抵達北京 國寶歸來

5月18日凌晨3時55分,,中國最早的帛書——子彈庫帛書的第二、三卷,,在美國漂泊79年后抵達北京首都國際機場,,終于回到祖國

2025-05-18 10:00:17子彈庫帛書二卷三卷抵達北京戰(zhàn)國子彈庫帛書漂泊海外79年歸國 國寶回歸路

2025-05-18 13:49:16戰(zhàn)國子彈庫帛書漂泊海外79年歸國盜墓賊丟掉的手帕竟是國寶:竟是稀世國寶“子彈庫帛書”

2025-04-25 07:54:07盜墓賊丟掉的手帕竟是國寶戰(zhàn)國子彈庫帛書漂泊海外79年今歸國 珍貴文物終回家

2025-05-18 13:43:02戰(zhàn)國子彈庫帛書漂泊海外79年今歸國