調(diào)查:寒門子弟更難通過平臺找工作 平臺機(jī)制加劇求職困境

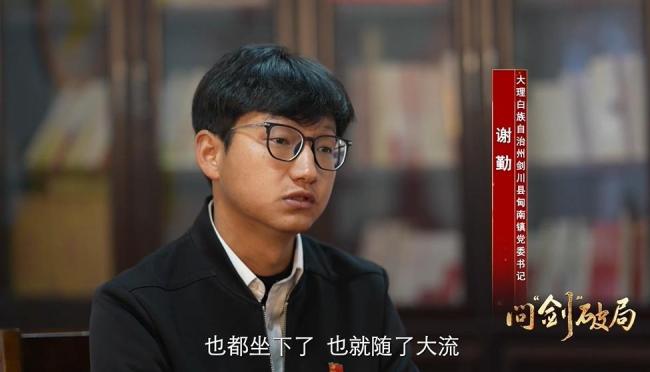

近日,“在招聘軟件找不到工作是正常的”的詞條登上微博熱搜,。參與討論的求職者普遍反映,,在招聘軟件上投遞簡歷后常常石沉大海,即便顯示“已讀”也鮮少收到回復(fù),,充值后的權(quán)益作用有限,;HR則表示,企業(yè)招人同樣困難重重,,掛崗后匹配不到合適的求職者,,需花錢另買曝光率,招聘軟件似乎“兩頭吃”,。

這種雙向困境暴露出當(dāng)前在線招聘市場的一個突出矛盾:平臺商業(yè)利益與用戶求職需求之間的失衡,。當(dāng)招聘平臺將盈利模式建立在“信息不對稱”之上時,那些缺乏社會資源的寒門學(xué)子,,是否正在被這個數(shù)字化時代的“求職門檻”擋在職場大門之外,?

熱搜的源頭是一位博主發(fā)布的一則吐槽視頻,視頻中直指在線招聘行業(yè)存在“潛規(guī)則”,。該博主表示,,企業(yè)在主流招聘平臺發(fā)布單個崗位一般需支付98-2000元不等的費(fèi)用,這種盈利模式客觀上降低了求職者的匹配效率,。若求職者都能輕松找到工作,那么招聘軟件就難以盈利,。

更令人意外的是,,即便企業(yè)已經(jīng)完成招聘,很多崗位信息仍會長期掛在平臺,,主要是由于企業(yè)需要規(guī)避重復(fù)付費(fèi)的成本,。如果下架已招滿的崗位,下次招聘時又需重新支付發(fā)布費(fèi)用,。這種機(jī)制導(dǎo)致平臺上存在大量“僵尸崗位”,,進(jìn)一步加劇了求職者的匹配困難度。

關(guān)閉

相關(guān)新聞

北京持續(xù)開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查 精細(xì)調(diào)查迎汛期

2025-04-18 18:29:53北京持續(xù)開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查西班牙政府:大停電原因還在調(diào)查 調(diào)查涉及所有假設(shè)

2025-05-05 01:21:07西班牙政府哈薩克斯坦要求調(diào)查空難事故 國際調(diào)查令已發(fā)出

2025-01-15 21:26:24哈薩克斯坦要求調(diào)查空難事故韓美調(diào)查人員調(diào)查空難現(xiàn)場 尋找數(shù)據(jù)提取方法

2025-01-01 00:45:08韓美調(diào)查人員調(diào)查空難現(xiàn)場韓國共同調(diào)查本部對總統(tǒng)警衛(wèi)處長等人立案調(diào)查

2025-01-03 14:49:56韓國共同調(diào)查本部對總統(tǒng)警衛(wèi)處長等人立案調(diào)查銀行代銷保險內(nèi)幕調(diào)查后續(xù) 監(jiān)管迅速介入調(diào)查

2025-03-18 11:08:59銀行代銷保險內(nèi)幕調(diào)查后續(xù)