男子與被告同名同姓被執(zhí)行還錢 借款人搞錯(cuò)身份

男子與被告同名同姓被執(zhí)行還錢 借款人搞錯(cuò)身份。近日,,江西省贛州市上猶縣東山鎮(zhèn)南河村的一位村民胡某某因躺在ICU卻被法院判還錢的事件引起了廣泛關(guān)注,。2025年4月,,贛州市經(jīng)開區(qū)人民法院一審判決胡某某償還朱某某人民幣26000元及利息,。胡某某的妻子對(duì)此感到困惑,,因?yàn)檎煞虍?dāng)時(shí)正與死神搏斗,,根本無法寫下欠條,。

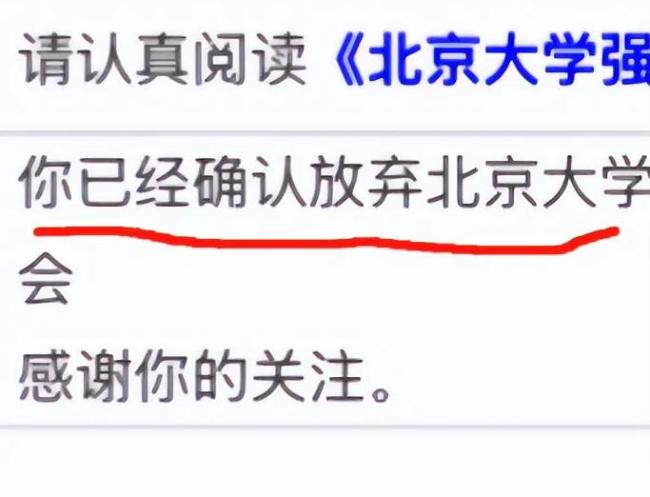

胡某某妻子不服判決,上訴至贛州市中級(jí)人民法院,。一審判決依據(jù)的是原告與被告的身份證復(fù)印件以及一張據(jù)稱是胡某某親筆書寫的欠條,。然而,醫(yī)院記錄顯示,,欠條落款日期當(dāng)天,,胡某某正處于ICU重癥監(jiān)護(hù)中,昏迷不醒,。這一情況令人質(zhì)疑欠條的真實(shí)性,。

面對(duì)輿論壓力,借款人朱某某回應(yīng)稱搞錯(cuò)了,,兩人同名同姓,。但這一解釋難以服眾,因?yàn)樯矸葑C號(hào)碼具有唯一性,,不可能完全一致,。公眾普遍認(rèn)為,這背后可能是一場(chǎng)處心積慮的圖謀,,企圖通過法律手段進(jìn)行訛詐,。

類似事件在歷史上也有先例。宋真宗景德年間,,淮陽農(nóng)夫余天佑以祖?zhèn)黥浯溆^音作為抵押向賈天恩借錢,,但還款時(shí)賈天恩矢口否認(rèn)收到過抵押物。最終,,因證據(jù)不足,,余天佑敗訴。這個(gè)案例和現(xiàn)代的ICU欠條案有相似之處,,都是企圖通過虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相非法占有他人財(cái)物,。

這些行為不僅違背了誠信原則,也對(duì)社會(huì)信用體系造成侵蝕,。如果人們不再相信契約和承諾,,商業(yè)活動(dòng)和人際交往將受到嚴(yán)重影響?!墩撜Z》和《孟子》中都強(qiáng)調(diào)了誠信的重要性,,而朱某某的行為恰恰站在了“信”與“誠”的對(duì)立面。

對(duì)于這起案件,,我們期待司法機(jī)關(guān)能夠徹查到底,,依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。無論是提供虛假證據(jù)的朱某某,,還是一審中未能審慎核查的環(huán)節(jié),,都應(yīng)該有一個(gè)明確的說法。唯有如此,,才能真正維護(hù)法律的尊嚴(yán),,讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義,。

相關(guān)新聞

法院回應(yīng)弄錯(cuò)被告致同姓名男子被執(zhí)行 同名同姓引發(fā)烏龍

2025-05-29 09:56:42法院回應(yīng)弄錯(cuò)被告致同姓名男子被執(zhí)行男子在海南房產(chǎn)差點(diǎn)被“烏龍法拍”,,法院:被執(zhí)行人與房主同名同姓 一場(chǎng)姓名引發(fā)的風(fēng)波

2025-01-13 13:28:45男子在海南房產(chǎn)差點(diǎn)被烏龍法拍還錢!原告孫宏斌,,被告王健林 昔日兄弟今追債

2024-12-20 11:32:52還錢男子打死村干部被執(zhí)行死刑 沖動(dòng)的代價(jià)

2025-06-19 08:50:22男子打死村干部被執(zhí)行死刑男子家暴縱火殺妻案 最新進(jìn)展 兇手被執(zhí)行死刑

2025-06-26 10:02:29男子家暴縱火殺妻案最新進(jìn)展男子為賴賬30萬撕碎借條 法院判決還錢

2025-05-17 18:02:15男子為賴賬30萬撕碎借條