醫(yī)保購藥遭遇陰陽價 藥店坐地起價引不滿

一些參保者發(fā)現(xiàn),,在醫(yī)保定點零售藥店購藥時,,使用醫(yī)保個人賬戶支付的價格比現(xiàn)金支付更高。這種現(xiàn)象讓不少參保人員感到不滿,,認為無論選擇哪種支付方式都吃虧,。

鄧女士在重慶銅梁區(qū)的一家藥店購買三黃片時,,店員告知售價為18元一盒。但當她準備用醫(yī)保卡付款時,,收銀員提醒她刷醫(yī)保個人賬戶需要支付26元,。面對明顯不合理的價差,鄧女士拒絕付款,,并最終在附近另一家非定點藥店以16元的價格購入同款藥物,。

鄧女士還回憶起在重慶市萬州區(qū)的一家藥店遇到類似情況。去年冬天,,她的孩子出現(xiàn)過敏癥狀,,她在外賣平臺上看到鹽酸西替利嗪滴劑的價格為25.8元,而使用醫(yī)保個人賬戶則需支付30多元,。情急之下,,鄧女士沒有深究,最終用醫(yī)保個人賬戶支付了29.5元,。

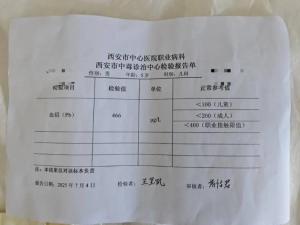

張先生在武漢購買止咳藥時也遇到了類似問題,。他刷醫(yī)保個人賬戶購買金蓮花軟膠囊時被扣除了35元,比標價多出9元,。對此,,武漢市醫(yī)保局工作人員解釋稱,如果藥品能在湖北省藥械集中采購服務平臺上采購到,,藥店應參照公立醫(yī)院的價格定價,。一般來說,定點零售藥店在采購價基礎上加價10%至20%較為合理,,若發(fā)現(xiàn)價格虛高或“兩套價”,,參保人可以要求查看藥店的“進銷存”系統(tǒng)。

對于藥店“坐地起價”的行為,,有分析認為,,參保人刷醫(yī)保個人賬戶買藥后,資金并非直接從個人賬戶流向藥店,,而是先進入醫(yī)保經(jīng)辦系統(tǒng),,再由醫(yī)保部門和藥店結(jié)算。若存在統(tǒng)籌報銷的部分,,還需要藥店先行墊付。根據(jù)各地政策,,結(jié)算周期通常是一個月或一個季度,。在這種情況下,部分藥店將資金和時間成本分攤到藥價上,,向參保人轉(zhuǎn)嫁成本,。

相關(guān)新聞

內(nèi)蒙古推出醫(yī)保線上購藥應用 實現(xiàn)指尖購藥便利服務

2025-03-05 21:16:24內(nèi)蒙古推出醫(yī)保線上購藥應用醫(yī)保購藥如何貨比三家 小程序助您查詢比價

2025-02-22 00:43:09醫(yī)保購藥如何貨比三家記住醫(yī)保購藥“六要六不要” 確保藥品安全與權(quán)益

藥品追溯碼是每盒藥品的“電子身份證”,,具有唯一性,。一盒藥品的追溯碼只應有一次被掃碼銷售的記錄,若重復出現(xiàn)多次,,則存在假藥,、回流藥或藥品被串換銷售的可能性

2025-04-02 19:51:56記住醫(yī)保購藥六要六不要醫(yī)保碼使用全攻略來了 一“碼”解決就醫(yī)購藥難題

2025-01-17 11:50:46醫(yī)保碼使用全攻略來了江西已上線醫(yī)保藥品比價功能 便捷查詢促透明購藥

2025-01-07 07:59:09江西已上線醫(yī)保藥品比價功能給流感網(wǎng)紅藥降溫從理性購藥用藥開始 避免盲目囤藥

2025-01-13 11:47:04給流感網(wǎng)紅藥降溫從理性購藥用藥開始