中國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)"翼龍伊甸園" 3D胚胎化石首現(xiàn)(圖)(2)

當(dāng)時(shí)發(fā)生了什么,?得以讓如此豐富的翼龍蛋和骨骼埋藏于此,,還保存良好,?研究人員希望能找出答案。

通過沉積學(xué)和埋藏學(xué)觀察,,他們發(fā)現(xiàn),,此次藏有翼龍蛋的砂巖是富含紅色泥巖礫屑的灰白色湖相砂巖。而這些泥巖礫屑因?yàn)槿菀灼扑?,無法像堅(jiān)硬的鵝卵石一樣通過河流,,從盆地外源搬運(yùn)而來。對于這些泥巖礫屑,,研究人員認(rèn)為,,合理的解釋是來自盆地相對深的泥質(zhì)沉積物。

過去,,該地有很大的湖泊,,哈密翼龍棲息于此,并以捕魚為食,。

此外,,令人驚訝的是,此次翼龍骨骼化石雖然分散保存,,但每一塊纖細(xì)中空(翼龍飛行所需骨骼特性)的骨骼幾乎都是完整的,,甚至連細(xì)長的頭骨,、牙齒和薄薄的頭飾都與頭骨或下頜關(guān)聯(lián)且保存完好。

翼龍蛋

化石局部放大圖

汪筱林對澎湃新聞解釋:“翼龍?jiān)诨钪臅r(shí)候,,遇到突發(fā)的風(fēng)暴事件,,湖邊的、湖底的物質(zhì)和岸邊濕潤沙子里的翼龍蛋等卷在一起,,快速地搬運(yùn),、沉積和埋藏。翼龍骨骼分散但完整,,說明它們是帶著皮肉被埋藏的,。”

在裸露的數(shù)米高富含翼龍的地層剖面上,,出現(xiàn)多層風(fēng)暴沉積層,,均發(fā)現(xiàn)有翼龍化石,。研究人員進(jìn)一步推測:“這些數(shù)量巨大的翼龍和翼龍蛋化石很可能經(jīng)歷了多次湖泊風(fēng)暴事件,。這種高能的風(fēng)暴經(jīng)過翼龍的巢穴,將翼龍蛋及生活著的不同大小,、不同性別的翼龍帶入湖中岸邊,,經(jīng)過短時(shí)間漂浮聚集后,與被撕裂分散的翼龍遺體一起被快速埋藏,?!?/p>

孵化出殼后的小翼龍或許還不會飛,需要投喂

在侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)稱霸過天空的翼龍或許不是一旦孵化出世就能飛行,,它的胚胎發(fā)育也許不像此前認(rèn)為的那么早熟,,孵化出殼的小翼龍仍然需要翼龍父母的照顧。汪筱林團(tuán)隊(duì)與合作者提出了這一新的假說,。

研究人員對此次發(fā)現(xiàn)的翼龍蛋化石進(jìn)行顯微修理或CT掃描,,億年前的翼龍胚胎清晰地展現(xiàn)在人類面前。

翼龍胚胎化石不可避免地存在不同程度的缺失,,為了盡可能準(zhǔn)確地判定每枚胚胎化石所處的發(fā)育階段,,研究人員假設(shè)相同發(fā)育階段的胚胎個(gè)體大小一致,再通過對比骨骼長度,,確定胚胎的發(fā)育程度,。借用已知阿根廷南方翼龍接近孵化出殼的胚胎數(shù)據(jù),研究人員推測,,此次發(fā)現(xiàn)的11號,、12號、13號哈密翼龍胚胎化石處于晚期發(fā)育階段,。

13號胚胎是所有胚胎中保存骨骼最完整的一件,。有趣的是,,雖然該胚胎的股骨已經(jīng)完全發(fā)育,具有了與亞成年或成年個(gè)體一致的股骨頭和明顯收縮的股骨頸,,這意味著很可能哈密翼龍孵化后就具備了在陸地上行走的能力,;但,其左右兩側(cè)的肱骨卻還沒有發(fā)育完全,,不具有彎曲的三角肌脊,,而這一結(jié)構(gòu)正是翼龍附著與飛行相關(guān)的胸肌的位置。

也就是說,,翼龍的前肢發(fā)育晚于后肢,,孵化后很可能還不具備飛行能力,只有行走能力,。

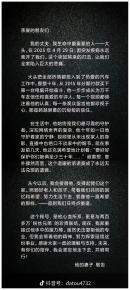

13號胚胎照片,,方框顯示胚胎所處位置(比例尺10mm)