中國(guó)云南元謀發(fā)現(xiàn)最早的長(zhǎng)臂猿化石

近日,,中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所等科研團(tuán)隊(duì)對(duì)在中國(guó)西南(云南元謀)新發(fā)現(xiàn)的小型猿類(lèi)化石進(jìn)行研究,,獲得了已知最早長(zhǎng)臂猿的證據(jù),。

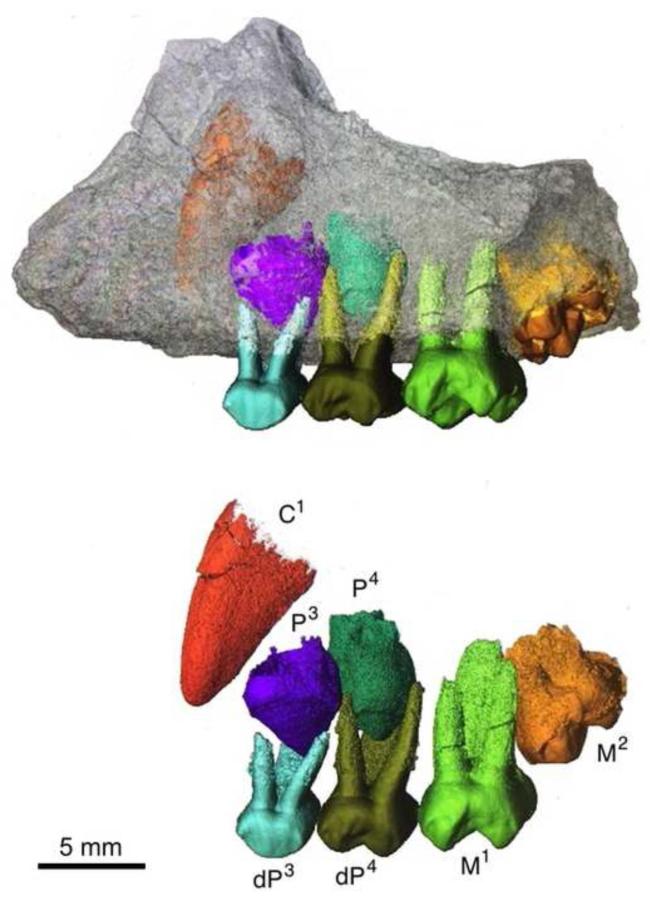

云南元謀新發(fā)現(xiàn)的被命名為元謀小猿的小型猿類(lèi),,被科學(xué)家團(tuán)隊(duì)確定為迄今發(fā)現(xiàn)的最早的長(zhǎng)臂猿,這一發(fā)現(xiàn)將長(zhǎng)臂猿化石記錄向前推至距今7—8百萬(wàn)年前。這一成果日前在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《人類(lèi)進(jìn)化》發(fā)表。來(lái)自中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所,,紐約大學(xué),、中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所,、云南省文物考古研究所、中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所,、云南大學(xué),、楚雄州博物館和元謀人博物館的學(xué)者參加了此項(xiàng)考察和研究。

現(xiàn)今,,長(zhǎng)臂猿科現(xiàn)存20種,,主要生活在中南半島的亞洲熱帶、亞熱帶地區(qū),,包括我國(guó)華南和東南亞,。在我國(guó)境內(nèi)現(xiàn)存僅4—6種,。然而,,此類(lèi)化石非常稀少,,多數(shù)是發(fā)現(xiàn)于華南和東南亞不老于200萬(wàn)年前的洞穴地點(diǎn)中。

研究團(tuán)隊(duì)詳細(xì)描述了收藏于云南省文物考古研究所、元謀人博物館、昆明動(dòng)物博物館的元謀小猿牙齒和新發(fā)現(xiàn)的不到兩歲的不完整的左下側(cè)面骨化石。牙齒和面骨的形態(tài)特征與現(xiàn)生長(zhǎng)臂猿尤其是冠長(zhǎng)臂猿類(lèi)非常相似,,但有些特征更原始,,指示其可能為所有現(xiàn)生長(zhǎng)臂猿的祖先。根據(jù)元謀小猿牙齒大小計(jì)算,元謀小猿與現(xiàn)生長(zhǎng)臂猿的平均體重相近,,大約為6千克左右,。

此前發(fā)現(xiàn)于印度中中新世(距今12.5—13.8百萬(wàn)年)的一枚下第三臼齒,,被命名為Kapi ramnagarensis,原研究者聲稱(chēng)為更早的長(zhǎng)臂猿,,研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)詳細(xì)的分析對(duì)比證實(shí),這一發(fā)現(xiàn)不是長(zhǎng)臂猿,,而是與現(xiàn)生猿類(lèi)沒(méi)有密切關(guān)系的更原始的靈長(zhǎng)類(lèi),,可能與印度晚中新世古猿有親緣關(guān)系。

推薦閱讀

國(guó)家衛(wèi)健委:昨日新增本土感染者119+625例

國(guó)家衛(wèi)健委2022-09-28 09:09:30

世錦賽兩連勝,!中國(guó)女排3比0橫掃哥倫比亞隊(duì)

人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端2022-09-28 07:05:01

水面汲水12噸,!“鯤龍”AG600M有哪些新突破

央視新聞客戶(hù)端2022-09-28 07:02:06

狗未拴繩被車(chē)撞死犬主負(fù)全責(zé) 寵物犬上路必須拴系牽引繩

2022-09-28 09:04:32

廣州地鐵一老外脫鞋摳腳:沒(méi)戴口罩,,摳了兩三分鐘

2022-09-28 09:22:34

小伙醉駕驗(yàn)血找媽媽支付 網(wǎng)友:慶幸他被交警抓了

2022-09-28 09:01:48

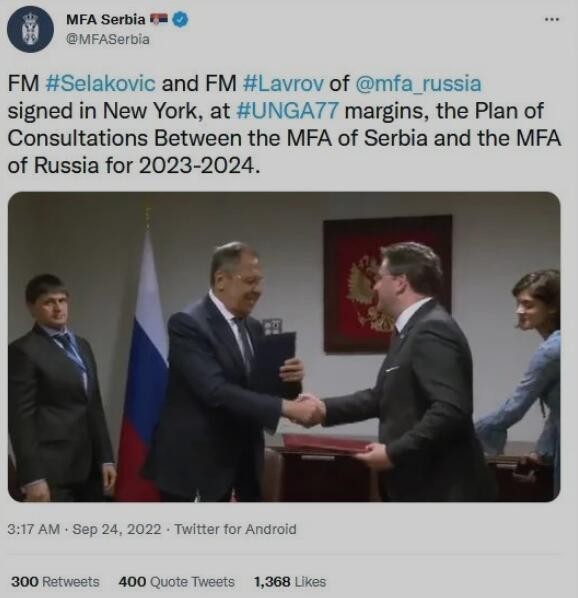

美駐塞大使“氣炸”了 美國(guó)認(rèn)為塞爾維亞應(yīng)該“著眼于大局”

觀察者網(wǎng)2022-09-28 09:25:17

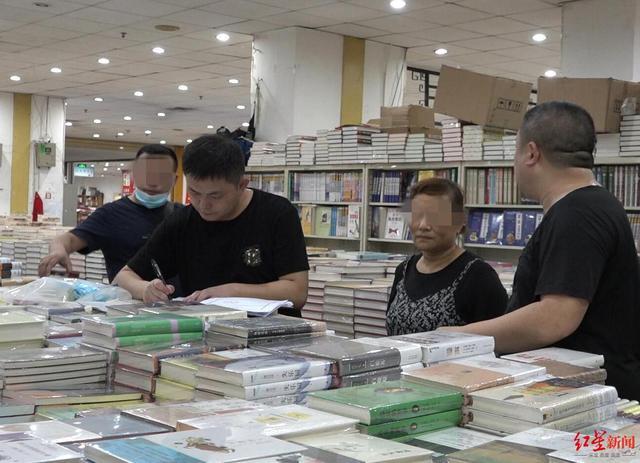

1本童書(shū)牽出2.3億元盜版大案 背后“全鏈條”被抓

紅星新聞2022-09-28 08:57:06

減肥神藥價(jià)格超過(guò)黃金1000倍 打針五天瘦六斤?

觀察者網(wǎng)2022-09-28 08:58:59

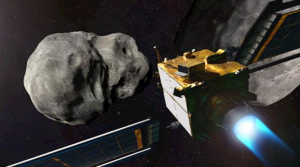

NASA航天器撞上小行星 會(huì)威脅地球嗎,?專(zhuān)家有話(huà)說(shuō)

澎湃2022-09-28 08:34:45

養(yǎng)了十幾年的狗狗去世前默默離家 主人默默跟后面陪他最后一程

2022-09-28 08:54:15

不執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià) 北京一公司違規(guī)賣(mài)核酸團(tuán)購(gòu)券被罰

北京日?qǐng)?bào)2022-09-28 09:02:21

上海千億土拍大戲結(jié)束 北萬(wàn)置業(yè)拿下靜安區(qū)304-03

鳳凰網(wǎng)2022-09-28 09:25:54

北溪管道泄漏現(xiàn)場(chǎng):天然氣不停噴涌 對(duì)歐洲來(lái)說(shuō),最可怕的事情還是發(fā)生了

牛彈琴2022-09-28 09:14:06

英國(guó)開(kāi)始換鈔:查爾斯三世肖像紙幣將于2024年流通

觀察者網(wǎng)2022-09-28 08:31:31

河南鶴壁一流浪狗咬傷約40人:大批傷者排隊(duì)打疫苗

2022-09-28 09:16:03

經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱(chēng)消費(fèi)不是刺激出來(lái)的 靠房地產(chǎn)支撐不行

2022-09-28 08:58:19

女子從在職大專(zhuān)讀到全日制博士:成了兒子的“學(xué)妹”

2022-09-28 08:53:02

專(zhuān)家稱(chēng)全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)超08年金融危機(jī) 沖擊力破壞性更大

2022-09-28 09:06:48

中俄海軍編隊(duì)現(xiàn)阿拉斯加周?chē)?,適當(dāng)?shù)囊€以顏色

觀察者網(wǎng)2022-09-28 08:53:38

普京:這是“十足的騙局”

牛彈琴2022-09-28 09:21:01

德軍戰(zhàn)機(jī)飛往日本,,暗示不愿刺激中國(guó)

環(huán)球網(wǎng)2022-09-28 08:42:14

浙江省運(yùn)會(huì)男足球員追打裁判 還集體下跪拒絕領(lǐng)獎(jiǎng)

2022-09-28 08:45:09

拉脫維亞宣布與俄接壤的幾個(gè)城市進(jìn)入緊急狀態(tài)

央視網(wǎng)2022-09-28 08:23:55

北溪天然氣管道發(fā)生強(qiáng)烈爆炸,目前尚無(wú)法評(píng)估維修時(shí)間

北晚在線(xiàn)2022-09-28 08:25:52

普京表示仍愿與烏克蘭進(jìn)行會(huì)談,,但目標(biāo)將保持不變

環(huán)球網(wǎng)2022-09-28 09:14:51

男子網(wǎng)戀奔現(xiàn)后發(fā)現(xiàn)對(duì)象已當(dāng)外婆 送花送禮物被騙8萬(wàn)

封面新聞2022-09-28 09:14:57

英鎊貶值 李嘉誠(chéng)身家蒸發(fā)近100億 抓緊拋售歐洲資產(chǎn)

時(shí)代周報(bào)2022-09-28 08:34:52

尹錫悅回應(yīng)“韓國(guó)是否會(huì)介入臺(tái)?!保徽?8秒引輿論爭(zhēng)議

觀察者網(wǎng)2022-09-28 09:04:31

男子酒吧騷擾鄰桌女生 警方回應(yīng):正在核實(shí)情況

2022-09-28 08:53:00

美國(guó)取消對(duì)塞浦路斯 武器禁運(yùn)引關(guān)注

中國(guó)青年網(wǎng)2022-09-28 09:08:29

安理會(huì)就烏東公投開(kāi)會(huì) 中方回應(yīng)立場(chǎng)鮮明

環(huán)球網(wǎng)2022-09-28 09:07:00

美國(guó)網(wǎng)絡(luò)攻擊西工大另一圖謀曝光,,查明了13名攻擊者真實(shí)身份

環(huán)球時(shí)報(bào)2022-09-28 08:37:33

王毅會(huì)晤11位歐洲國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人和外長(zhǎng),,共同推動(dòng)中歐關(guān)系行穩(wěn)致遠(yuǎn)

央視網(wǎng)2022-09-28 08:39:39

拉脫維亞:與俄接壤城市進(jìn)入緊急狀態(tài) 派出國(guó)防軍協(xié)助邊防警衛(wèi)

央視新聞2022-09-28 09:17:43