居延海上活水來——黑河分水二十年新觀察(2)

舊“均水制”重生產(chǎn),、新“分水制”重生態(tài);均水僅靠強(qiáng)制落實(shí),,而分水關(guān)照各方利益,,講究綜合施策。多年來,,中游擠出“發(fā)展之水”,,為下游生態(tài)留足“生命之水”。截至目前,,累計(jì)向下游額濟(jì)納綠洲輸送生態(tài)水量147.7億立方米,。東居延海已連續(xù)17年不干涸,水域面積常年維持在30平方千米以上,,棲息鳥類達(dá)125種10萬余只,,尾閭特有的大頭魚重回視野。沿河兩岸瀕臨枯死的胡楊,、檉柳得到搶救性保護(hù),,沙塵天數(shù)減少,生態(tài)環(huán)境改善并逐漸形成良性演替,。

產(chǎn)業(yè)之變?cè)斐龈幻裥赂叩?/p>

中游張掖有兩個(gè)“九成”:一是黑河流域九成的土地和人口集中在這里,;二是當(dāng)?shù)赜盟懦稍谵r(nóng)業(yè)。

張掖市水務(wù)局局長(zhǎng)藍(lán)秉勤說,,張掖屬于資源型缺水地區(qū),,人均水資源占有量?jī)H為全國(guó)一半多,。分水方案意味著,,拿四成的水量滿足流域九成人口的生產(chǎn)生活。

“有水見綠洲,,無水便沙丘”的張掖,,水資源無疑是發(fā)展最大約束。但保生態(tài)不是要斷生計(jì),。此后,,一場(chǎng)“以水為要”的產(chǎn)業(yè)變革在這里展開。

這是甘肅省張掖市臨澤縣鴨暖鎮(zhèn)小屯村的農(nóng)村湖泊風(fēng)光(4月14日攝,,無人機(jī)照片),。新華社記者陳斌攝

張掖是全國(guó)最大的玉米制種基地。說起這一產(chǎn)業(yè)的勃興,,干部們都說,,也是被分水“逼”出來的,。

彼時(shí)當(dāng)?shù)囟唷皫铩薄,!胺N地的時(shí)候一行小麥,、一行玉米,看起來像一條條帶子,?!睆堃词修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局副局長(zhǎng)王正彪說,“帶田”能夠最大限度調(diào)動(dòng)光熱水土資源,,成就了無數(shù)畝產(chǎn)1噸的“噸糧田”,。

那時(shí)的張掖以占全省5%的耕地,提供了全省35%的商品糧,,成為全省乃至全國(guó)重要的商品糧生產(chǎn)基地,。

但“噸糧田”的高產(chǎn)以高耗水為代價(jià)。甘州區(qū)小滿鎮(zhèn)店子閘村村民姜利基回憶,,種“帶田”時(shí),,一畝地一年得澆十幾次水,畝耗水最高超過1000立方米,。

這是甘肅省張掖市甘州區(qū)境內(nèi)的黑河弱水灣(4月14日攝,,無人機(jī)照片)。新華社記者陳斌攝

為了給生態(tài)讓路,,農(nóng)戶們咬牙放棄了高產(chǎn)的“帶田”,。

分水倒逼張掖量水而行、以水定產(chǎn),,玉米制種等節(jié)水品種漸成“新寵”,。

張掖市臨澤縣倪家營(yíng)鎮(zhèn)汪家墩村農(nóng)戶毛東今年種了40畝制種玉米。他說,,制種玉米一年只澆五次水,,還繞開了四五月份的“卡脖子旱”,“一畝地的收入翻了三四番,!”

2021年與2000年相比,,張掖市GDP總量增長(zhǎng)數(shù)倍,而用水總量卻呈現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”,。全市用水總量由24.5億立方米降至19.9億立方米,,單方水GDP產(chǎn)出則由2.81元提高到26.4元。

科技之變騰出農(nóng)民新天地

臨澤縣平川鎮(zhèn)千畝高效節(jié)水農(nóng)田里,,滴灌管道如血脈縱橫田間,,黑色薄膜下是剛栽種的西藍(lán)花。

平川鎮(zhèn)一工城村黨支部書記李永文說,用上高效節(jié)水技術(shù)的耕地,,節(jié)水省肥,,一畝地少用四到五成的水?!八M(fèi)按用量收,,能省下不少錢!”據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村部門測(cè)算,,高效農(nóng)田節(jié)水技術(shù)實(shí)現(xiàn)畝均節(jié)水約120立方米,,節(jié)本增效90多元。

這是位于張掖市高臺(tái)縣境內(nèi)的黑河正義峽(4月15日攝,,無人機(jī)照片),。新華社記者陳斌攝

推薦閱讀

振興共富向新的鄉(xiāng)村之策 聽聽他們都說了什么,?

新京報(bào)2022-05-26 17:01:12

上海出臺(tái)新冠疫情防控期間公共停車收費(fèi)減免政策

新華網(wǎng)2022-05-26 16:51:01

南京大屠殺幸存者巫吉英去世離世前已“五世同堂”

新華網(wǎng)2022-05-26 16:50:59

江西撫州降低常態(tài)化核檢頻次 普通人群改為7天1檢

瀟湘晨報(bào)2022-05-26 14:14:44

烏航發(fā)巨頭馬達(dá)西奇車間被俄軍摧毀

觀察者網(wǎng)2022-05-26 10:29:42

港媒:中國(guó)展開“亞太貿(mào)易攻勢(shì)”

參考消息2022-05-26 09:36:58

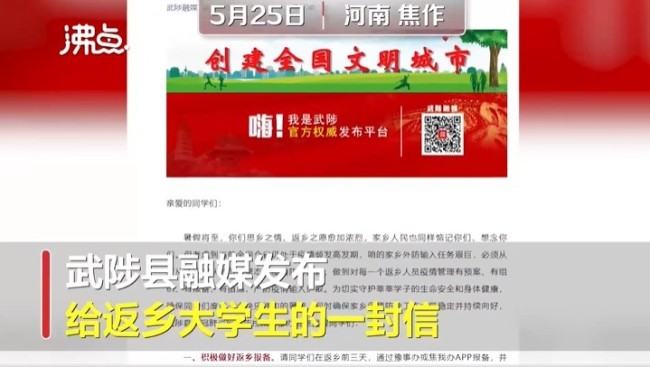

返鄉(xiāng)大學(xué)生要喝3天中藥 官方回應(yīng):政府優(yōu)惠措施,自愿服用

沸點(diǎn)視頻2022-05-26 16:30:12

美國(guó)槍擊案兩名10歲女生下落不明 現(xiàn)場(chǎng)細(xì)節(jié)被曝光

光明網(wǎng)2022-05-26 14:41:55

烏克蘭的“去納粹化”意味著什么,?

觀察者網(wǎng)2022-05-26 10:17:00

烏航發(fā)巨頭車間被俄軍導(dǎo)彈摧毀 該公司曾有中資參股

閩南網(wǎng)2022-05-26 16:44:44

臺(tái)媒披露:美少將“密訪”臺(tái)灣交換情報(bào)

參考消息2022-05-26 09:34:03

扎哈羅娃:亞速鋼鐵廠戰(zhàn)斗人員犯罪行為必受懲罰

參考消息2022-05-26 14:58:49

烏外長(zhǎng)稱頓巴斯局勢(shì)“極其糟糕” 敦促美國(guó)軍援

參考消息2022-05-26 09:33:09

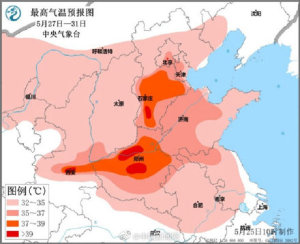

北方高溫季要來了 周末河南陜西等地或現(xiàn)40℃高溫

光明網(wǎng)2022-05-26 16:04:09

常州爆炸事故親歷者:咚一聲像炸彈 玻璃碎片四處亂飛

中國(guó)網(wǎng)2022-05-26 14:06:38

中方:澤連斯基演講時(shí)中方人員不在場(chǎng) CNN承認(rèn)涉中國(guó)代表團(tuán)報(bào)道失實(shí)

央視網(wǎng)2022-05-26 13:55:12

外媒:IPEF強(qiáng)推“擺脫中國(guó)”將搞亂區(qū)域經(jīng)濟(jì)

參考消息2022-05-26 10:30:42

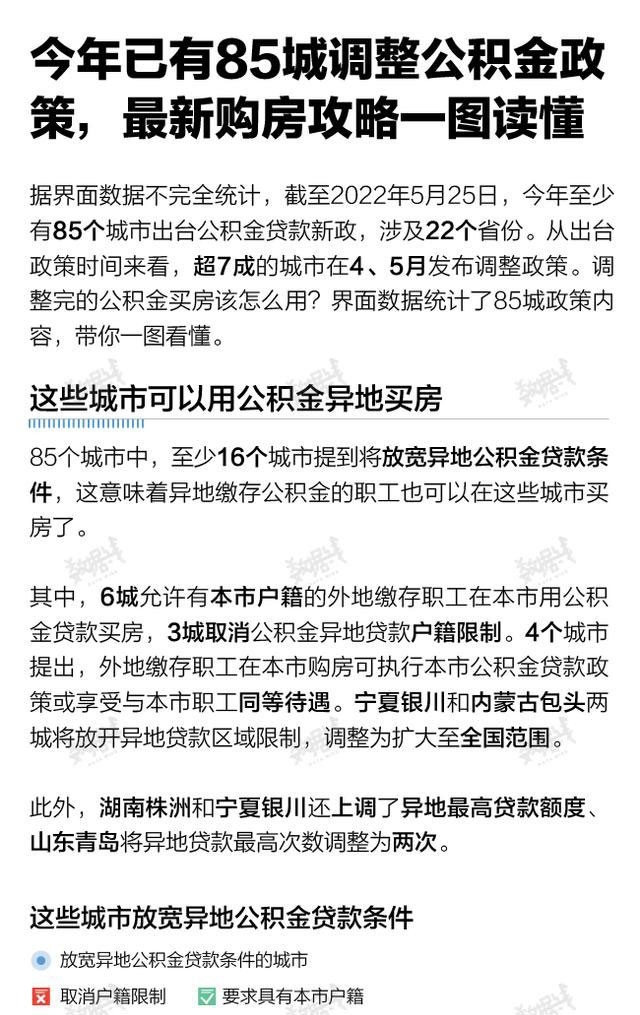

85城調(diào)整公積金政策 能貸多少錢,,購房有何變化?

東北網(wǎng)2022-05-26 14:46:48

花不起錢了!美陸軍放棄研發(fā)“戰(zhàn)略遠(yuǎn)程火炮”

參考消息2022-05-26 10:34:55

勝利終審被判有期徒刑1年6個(gè)月 2023年2月刑期服滿

重慶晨報(bào)2022-05-26 15:30:08

日本再次謀求“脫亞入歐”,?

新華網(wǎng)2022-05-26 09:27:33

今年退休人員養(yǎng)老金水平上調(diào)4% 掛鉤調(diào)整體現(xiàn)多繳多得,、長(zhǎng)繳多得

央視新聞客戶端2022-05-26 15:01:49

土耳其緣何反對(duì)瑞典芬蘭加入北約

新華網(wǎng)2022-05-26 09:29:25

這樣的操作,顯然是美國(guó)事前計(jì)劃好的

補(bǔ)壹刀2022-05-26 10:10:13

官方:對(duì)國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班啟動(dòng)財(cái)政補(bǔ)貼 上限每小時(shí)2.4萬

央廣網(wǎng)2022-05-26 15:58:01

俄外交部:事實(shí)表明波蘭有向?yàn)蹩颂m擴(kuò)張的計(jì)劃

觀察者網(wǎng)2022-05-26 10:17:59

深圳促消費(fèi):買手機(jī)電腦補(bǔ)15% 每人最高補(bǔ)貼2000元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)2022-05-26 14:58:17

王毅深入太平洋,,看點(diǎn)頗多

上海客2022-05-26 09:52:30

國(guó)防部:就是針對(duì)美臺(tái)的行動(dòng),!

觀察者網(wǎng)2022-05-26 10:11:44

湖南男子打著石膏離滬:要養(yǎng)家糊口,,隔離要好多錢就買了到杭州的票

科技生活快報(bào)2022-05-26 15:19:01

CNN承認(rèn)涉中國(guó)代表團(tuán)報(bào)道失實(shí):照片人員是越南副總理

央視網(wǎng)2022-05-26 16:48:43

有人欲辦護(hù)照出游 移民局建議推遲 確保個(gè)人健康安全

海外網(wǎng)2022-05-26 16:36:50

澤連斯基稱西方缺少“團(tuán)結(jié)”,,還特別提到匈牙利

參考消息2022-05-26 09:28:49

俄媒:普京到醫(yī)院探望傷兵 贊揚(yáng)他們都是英雄

參考消息2022-05-26 10:36:07

連續(xù)3晚睡眠不足免疫功能低一半 建議不要用眼過度

光明網(wǎng)2022-05-26 15:02:36