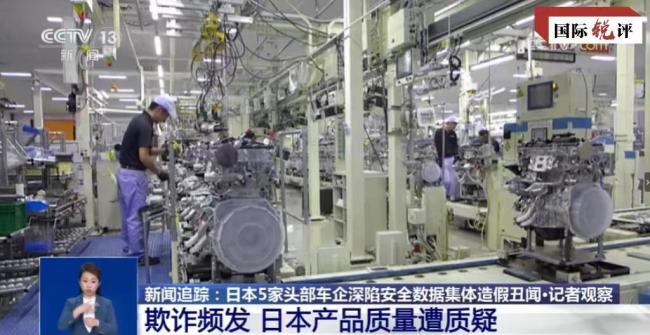

國際銳評(píng)|起底日本車企集體造假背后的"制造之憂"(4)

最后,技術(shù)方面也出了問題,。日本企業(yè)曾經(jīng)在制造業(yè)技術(shù)上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,,但近年來,企業(yè)創(chuàng)新精神不足,,技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。為保持市場(chǎng)份額和盈利能力,,一些企業(yè)開始采取不正當(dāng)手段來降低成本,。比如,,日本大型重工業(yè)公司IHI就靠篡改船舶發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油數(shù)據(jù),以使測(cè)試數(shù)據(jù)看起來更“漂亮”,。

受傷的不只是“日本制造”

企業(yè)頻繁造假對(duì)日本造成了多重傷害,。以汽車業(yè)為例,《日本經(jīng)濟(jì)新聞》指出,,汽車工業(yè)的范圍十分廣泛,,同時(shí)是日本制造業(yè)的龍頭和臉面。如今深陷丑聞,,令相關(guān)行業(yè)多年苦心經(jīng)營的“質(zhì)量安全可靠,、管理精細(xì)”形象面臨崩塌。

此外,,由于造假事件曝光,,多家日企的部分車型被叫停出貨,車企以及供應(yīng)鏈企業(yè)都將面臨巨大的經(jīng)濟(jì)損失,。目前,,日本汽車產(chǎn)業(yè)制造品出貨額約占整體制造業(yè)的2成、研發(fā)費(fèi)用占比近3成,,很多分析人士認(rèn)為,,如果支柱產(chǎn)業(yè)汽車業(yè)受到嚴(yán)重沖擊,將可能拖累日本GDP的增長,。

頻繁曝出的造假事件,,令日本制造跌落“神壇”。日本政府和企業(yè)必須進(jìn)行深刻反思和全方位改革,,不要再害人害己,。正如《紐約時(shí)報(bào)》的評(píng)論指出,日本民眾和世界各地消費(fèi)者都在期待問題徹底解決,,讓汽車更加安全,。

(國際銳評(píng)評(píng)論員)

推薦閱讀

美中央司令部稱摧毀多架胡塞武裝無人機(jī)及無人艇

央視新聞客戶端2024-06-07 09:45:08

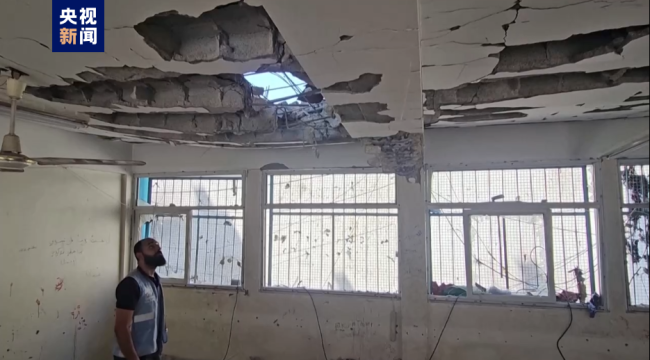

分析發(fā)現(xiàn)美制炸彈被以軍用于襲擊加沙難民營學(xué)校

央視新聞客戶端2024-06-07 09:41:10

日本外匯儲(chǔ)備降至約12315億美元 連續(xù)兩月減少

央視新聞客戶端2024-06-07 09:39:42

拜登稱他“認(rèn)識(shí)普京已有40多年”,,美媒質(zhì)疑:甚至在他還是克格勃特工時(shí)?

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-06-07 10:36:44

旗開得勝,!雙胞胎哥倆穿旗袍為高考學(xué)子送祝福

網(wǎng)易新聞2024-06-07 10:34:27

王小洪同美國國土安全部部長馬約卡斯視頻通話

2024-06-07 10:39:39

你的考卷已上路 直擊北京高考試卷押運(yùn)現(xiàn)場(chǎng) 全程護(hù)航保平安

澎湃新聞2024-06-07 10:40:46

家長“一舉高粽”為考生送祝福 旗開得勝種希望

光明網(wǎng)2024-06-07 10:39:12

烏克蘭開“峰會(huì)”,,拜登為何不參加?

直新聞2024-06-06 10:46:01

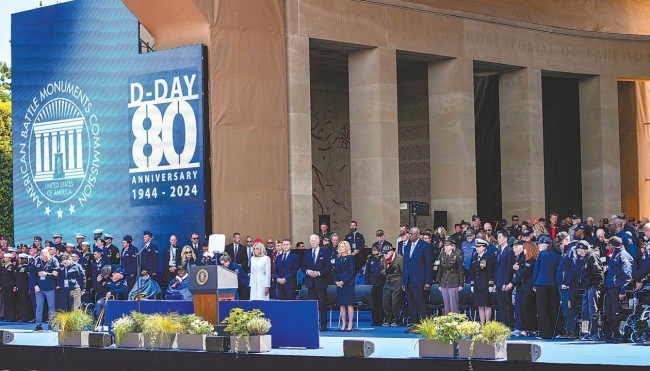

10年后,,普京被缺席了

牛彈琴2024-06-07 09:28:17

“胡塞武裝襲擊美航母”疑云重重,中國專家解讀

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 09:54:28

歐盟“外長”說對(duì)華貿(mào)易“公平平衡”,,其實(shí)話中有話

直新聞2024-06-06 10:30:37

清華重返世界大學(xué)排名前20 北大緊隨其后創(chuàng)新高

手機(jī)新浪網(wǎng)2024-06-07 10:41:01

俄羅斯可能攻擊北約,?普京敲著桌子:荒謬之言,,胡說八道

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-06-07 09:46:56

北約武器打擊俄本土將引發(fā)什么后果?

央視新聞客戶端2024-06-07 09:48:17

拜登稱不準(zhǔn)備支持烏克蘭“北約化”

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 10:08:41

媒體:別指望韓國男足最后一輪放水,,國足命懸一線盼奇跡

新民晚報(bào)2024-06-07 10:38:13

考生鞋有金屬不能進(jìn)考場(chǎng) 特警出手了,!

和訊2024-06-07 10:37:58

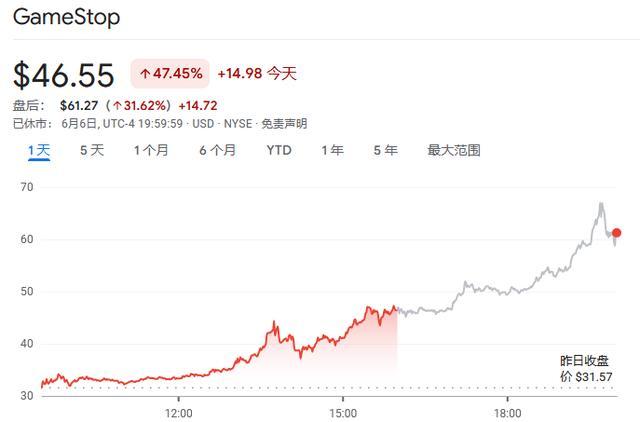

“帶頭大哥”操縱市場(chǎng),?監(jiān)管很尷尬:起訴他無據(jù)可依,,影響力引股價(jià)狂歡

華爾街見聞2024-06-07 10:41:21

高考加油新創(chuàng)意,!學(xué)生扮成文曲星為學(xué)長學(xué)姐送考

2024-06-07 10:39:59

為啥大多數(shù)清北家長教不出清北孩子?

2024-06-07 10:31:32

韓國是如何一步步被“美國化”的,?

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 10:13:49

跑錯(cuò)考場(chǎng)的考生還不少 交警緊急護(hù)送助趕考

極目新聞2024-06-07 10:39:30

美媒:拜登堅(jiān)稱,,不會(huì)授權(quán)烏克蘭用美國武器襲擊克里姆林宮或莫斯科

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-06-07 10:36:16

拜登不支持烏加入北約 接下來烏克蘭怎么辦? 深度策略探討

鈐鈐說2024-06-07 10:41:09

廣州三元里禁電動(dòng)車 商戶抱怨虧損 商鋪求生路艱難

網(wǎng)易2024-06-07 10:38:53

不出意外 每年高考都有這些“意外” 準(zhǔn)考證丟失成焦點(diǎn)

曲靖珠江網(wǎng)2024-06-07 10:39:45

衡水中學(xué)高考生考前正常跑操 家長躲在石柱后偷看孩子跑操

九派2024-06-07 10:39:49

美國知名黑人民權(quán)組織罕見警告拜登:再向以色列運(yùn)送武器,,就沒選票

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:53:39

美國批準(zhǔn)8000萬美元對(duì)臺(tái)軍售計(jì)劃 包括F-16非標(biāo)準(zhǔn)備件和維修部件等

央視新聞客戶端2024-06-06 10:49:38

“涉及中國,,美國別再喊‘狼來了’”

環(huán)球網(wǎng)2024-06-06 11:16:41

紀(jì)念活動(dòng)沒有邀請(qǐng)俄羅斯,,諾曼底登陸80年,,歐洲再分裂

環(huán)球時(shí)報(bào)2024-06-07 09:43:46

1342萬名高考生的幸運(yùn)值已加滿 高考必勝,,夢(mèng)想成真,!

光明網(wǎng)2024-06-07 10:41:32

朔爾茨:瑞士烏克蘭和會(huì)上不會(huì)討論“和談”的問題

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:54:39

梅德韋杰夫:俄羅斯也可以軍援美國敵人,,就像美國援烏那樣

觀察者網(wǎng)2024-06-07 09:58:32