生生不息活水流(譯者·書)(3)

我們也時(shí)常在切磋討論后依然無法達(dá)成一致,。翻譯馬致遠(yuǎn)的《天凈沙·秋思》時(shí),,“枯藤老樹昏鴉,,小橋流水人家”里的“小橋”,謝公譯作“拱橋”,。我和他商榷,,從這首詩的意境判斷,那應(yīng)是個(gè)十分荒僻的地方,,“小橋”可能是簡陋的石板橋或木板橋,,“拱橋”聽上去更像修建在皇家園林或繁華之地。但謝公不同意這一見解,,我也只好“求同存異”,。

一首好詩,首先感動(dòng)國外漢學(xué)家,,他們通過翻譯賦予它新的生命,,讓它展翅飛向遠(yuǎn)方的讀者,飛向更加廣闊的天地,。宋代朱熹有詩:“半畝方塘一鑒開,,天光云影共徘徊。問渠那得清如許,,為有源頭活水來,。”詩的傳播與交往也如生生不息的活水,,流進(jìn)來,,流出去,讓世界詩壇多姿多彩,,讓讀者的生活充滿感動(dòng)和喜悅,。

與詩為伴六十余載

回首與詩相伴的60多年,我時(shí)時(shí)記得那些領(lǐng)我進(jìn)門的前輩名家,,他們的引導(dǎo)和鼓勵(lì)至今歷歷在目,。大學(xué)時(shí)期的俄羅斯文學(xué)選讀課老師曹中德先生讓我得以領(lǐng)略俄羅斯詩歌的美妙音響和真摯情感,并開始嘗試譯詩,。系主任李霽野先生告訴我,文學(xué)翻譯難,,詩歌翻譯更難,。譯詩需要精益求精,反復(fù)琢磨,,一要對得起作者,,二要對得起讀者,。李老的叮囑,我一直牢記在心,。畢業(yè)后,,我結(jié)識了高莽先生,他主編《蘇聯(lián)當(dāng)代詩選》《蘇聯(lián)女詩人抒情詩選》《普希金抒情詩全集》,,都給了我翻譯詩歌的實(shí)踐機(jī)遇,。我翻譯的第一本詩集《一切始于愛情:羅日杰斯特文斯基詩選》,序言也出自他手,。

1979年和1981年,,葉嘉瑩先生在南開大學(xué)兩次舉辦詩歌講座,我有幸聆聽,,并做了詳細(xì)筆記,。葉先生的講座不帶書本和講義,所有詩詞全都記在心里,?!白蛞刮黠L(fēng)凋碧樹,獨(dú)上高樓,,望盡天涯路……”她的聲音清晰悠揚(yáng),,笑容平和優(yōu)雅,每次聽講都是難得的藝術(shù)享受和精神洗禮,。我至今還記得葉先生說:中文系的學(xué)生,,國學(xué)根底比較好,但英語往往不過關(guān),;學(xué)外語的學(xué)生,,外語不錯(cuò),可國學(xué)根底比較薄弱,。如果要研究外國文學(xué),,必須在這兩個(gè)方面努力。這幾句話為我指明日后的努力方向,。

推薦閱讀

縱論天下|高通脹高債務(wù)美金融泡沫會(huì)破裂嗎?

新華網(wǎng)2022-05-12 13:51:11

縱論天下|美債長短期利率倒掛美國經(jīng)濟(jì)要衰退,?

新華網(wǎng)2022-05-11 14:51:00

贏得菲總統(tǒng)選舉小馬科斯執(zhí)政面臨三重挑戰(zhàn)

新華網(wǎng)2022-05-10 15:21:02

動(dòng)畫還原血戰(zhàn)亞速鋼鐵廠過程

澎湃2022-05-12 10:42:04

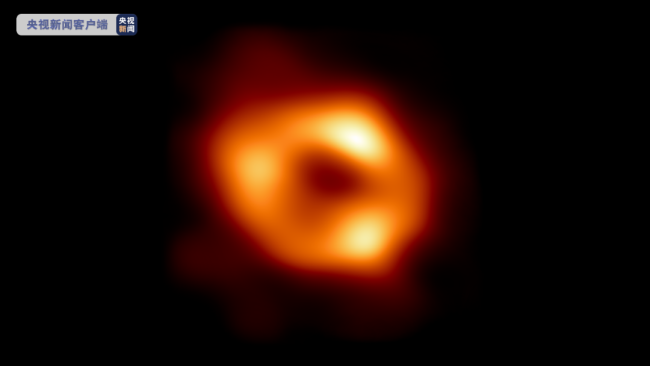

銀河系中心首張照片來了,給出了該天體就是黑洞的實(shí)證

科普中國2022-05-13 00:37:41

烏難民“美國夢”破碎 美國不會(huì)“蠢到做贊助者”

參考消息2022-05-12 12:03:28

俄方稱邊境州一村莊遭來自烏方炮擊致1死6傷

觀察者網(wǎng)2022-05-12 10:48:25

意總理:德國已用盧布支付俄天然氣 都開設(shè)有盧布賬戶

北京晚報(bào)2022-05-12 16:51:11

福州街頭突現(xiàn)漫天紅光 秋刀魚船專用誘魚紅燈折射

科技生活快報(bào)2022-05-12 16:34:31

31省份新增本土222+1630 上海新增本土死亡病例5例

海外網(wǎng)2022-05-12 14:47:34

外媒:美情報(bào)總監(jiān)稱俄烏沖突可能長期化擴(kuò)大化

參考消息2022-05-12 10:03:03

神秘大將做閱兵總指揮,,普京為啥要選他?

環(huán)球人物2022-05-12 15:44:13

谷愛凌稱已信仰佛教 努力放下自我而不是害怕失敗

科技生活快報(bào)2022-05-12 15:59:03

烏克蘭考慮用俘虜換取亞速鋼鐵廠守軍

觀察者網(wǎng)2022-05-12 10:46:28

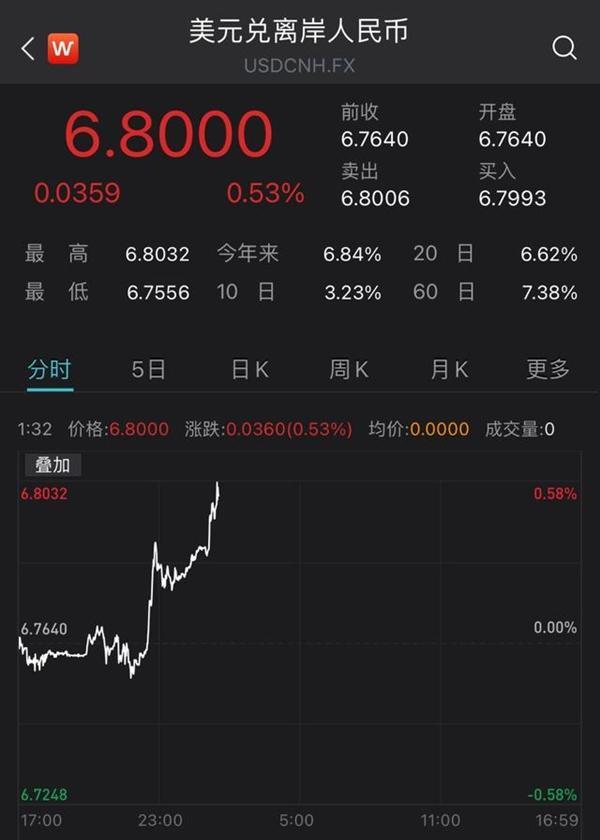

人民幣對美元匯率貶值到6.8元 延續(xù)貶值勢頭跌不停

閩南網(wǎng)2022-05-12 16:45:43

福州街頭突現(xiàn)漫天紅光 網(wǎng)友:活久見,!有異象!

快科技2022-05-12 14:49:49

“不參加集團(tuán)對抗”是歐洲該有的政治決斷

海外網(wǎng)2022-05-12 09:53:15

中國孩子用三國演義談俄烏沖突 被問澤連斯基“下場”時(shí)答:想想劉琮

觀察者網(wǎng)2022-05-12 15:06:46

北京:倡導(dǎo)居家3天 封城靜默系謠言,,城市運(yùn)行保障都不會(huì)受影響

北京日報(bào)客戶端2022-05-13 00:25:01

日本防衛(wèi)?。褐袊侥高B續(xù)第八天起降艦載機(jī)

觀察者網(wǎng)2022-05-12 09:57:38

億萬富翁盜竊綠化木箱給丈母娘種菜 女婿如此奇葩

光明網(wǎng)2022-05-12 14:55:05

美媒稱戰(zhàn)事開始以來美首次向?yàn)跆峁╇娮討?zhàn)設(shè)備

央視網(wǎng)2022-05-12 10:13:33

俄媒爆料:英國人授意澤連斯基發(fā)動(dòng)蛇島攻勢

參考消息2022-05-12 13:29:58

《汶川地震中的解放軍》

2022-05-12 12:55:20

上海又一檢測機(jī)構(gòu)核酸準(zhǔn)確性遭質(zhì)疑 連續(xù)出現(xiàn)假陽性

中國網(wǎng)2022-05-12 16:27:11

人民幣對美元匯率貶值到6.8元 專家:不是壞事,有助于出口和經(jīng)濟(jì)增速

和訊網(wǎng)2022-05-12 14:56:46

兒子抗疫去世40天 家人瞞著80歲父親怕他難以接受

鳳凰網(wǎng)2022-05-12 14:34:34

俄軍紅場閱兵,,多型導(dǎo)彈表現(xiàn)搶眼

2022-05-12 16:25:23

美方重申不支持“臺(tái)獨(dú)” 中方回應(yīng):停止政治操弄

海外網(wǎng)2022-05-12 16:39:46

地堡中的烏克蘭領(lǐng)導(dǎo)層:夜晚是最難熬的

環(huán)球人物2022-05-12 15:24:53

迷局終結(jié)者---“薩爾馬特”洲際彈道導(dǎo)彈

2022-05-12 10:01:15

警方回應(yīng)哈爾濱一男子燒傷身亡:因洗車生意矛盾

北青報(bào)2022-05-12 22:20:36

袁心玥擔(dān)任中國女排隊(duì)長 “00后”球員7人占到3成

光明網(wǎng)2022-05-12 15:50:41

美持續(xù)軍援烏克蘭,,俄對華盛頓不必抱有幻想

參考消息2022-05-12 10:03:49

俄媒:俄稱烏軍計(jì)劃炸毀第聶伯河大橋

參考消息2022-05-12 10:44:35