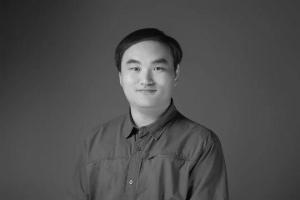

楊煜達(dá):全球極端天氣更頻繁了嗎,?千年極端旱澇的研究發(fā)現(xiàn)了一點(diǎn)(13)

楊煜達(dá):這是一個復(fù)雜的問題,,我只能簡單說說自己的看法,。

首先,,任何一個社會,,都存在于具體的地理環(huán)境之下,。地理環(huán)境不可避免地會對社會產(chǎn)生影響,。第二,,我們聚焦于氣候,,氣候是環(huán)境中最活躍的要素,,對生產(chǎn)生活的影響顯著。特別是東亞的季風(fēng)氣候,,年際差異大,,在農(nóng)業(yè)上的表現(xiàn)就是俗話說的“旱一年、澇一年,,正常一年”,。這樣的情況自古以來就是常態(tài)。

事實(shí)上,,氣候變化確實(shí)對中國一些重大歷史事件,,如王朝更迭,產(chǎn)生了巨大的影響,,學(xué)界研究最多的是明末的政權(quán)更迭,。從氣候來看我們可以從兩個維度來理解:

一,當(dāng)時是一個小冰期,,氣候偏冷,,導(dǎo)致了華北農(nóng)業(yè)產(chǎn)量普遍的下降。

二,,明末的大旱,,促進(jìn)了明末農(nóng)民戰(zhàn)爭的發(fā)展,,如果沒有河南的大旱,李自成不見得能夠翻盤,??梢哉f氣候原因加速了明王朝的覆滅。這種自然的因素是客觀存在的,,我們不能夠小看和否認(rèn),。

河南大旱,李自成乘機(jī)率農(nóng)民起義軍推翻了明朝的統(tǒng)治,,圖為李自成雕像

但是我們也可以看到一些反例,,比如明代成化年間在華北地區(qū)持續(xù)三年的大旱災(zāi)。我們團(tuán)隊(duì)研究過這次大旱,。成化大旱對明王朝的影響是深遠(yuǎn)的,,這場災(zāi)難對其基礎(chǔ)的社會制度產(chǎn)生了很大的沖擊,但后來也被政府化解,,沒有像崇禎年間一樣引發(fā)政權(quán)的更迭,。

明代初期,社會有很強(qiáng)的韌性,,能夠抵御環(huán)境變化給社會的沖擊,。但是到明代末期,這種社會彈性,,社會韌性已經(jīng)喪失殆盡,。此時面對大旱等自然災(zāi)害,底層百姓流離失所,,王朝政府便無力維持自身統(tǒng)治,,加速走向滅亡。

相關(guān)新聞

最近天氣差異為何這么大?專家詳解 南北極端天氣的背后

6月,,天氣特點(diǎn)鮮明,,炎熱與頻繁的雨水交替登場

2024-06-13 08:39:21最近天氣差異為何這么大?專家詳解中央氣象臺雙預(yù)警齊發(fā) 極端天氣組團(tuán)來襲,!

2024-04-30 08:35:09中央氣象臺雙預(yù)警齊發(fā)極端天氣頻發(fā),超大城市如何提升韌性,?

2024-06-19 17:07:56極端天氣頻發(fā)全球氣候在“發(fā)脾氣” 極端天氣頻發(fā)成常態(tài)

2024-06-22 16:38:19全球氣候在“發(fā)脾氣”中央氣象臺發(fā)布強(qiáng)對流天氣黃色預(yù)警 華南多地面臨極端天氣考驗(yàn)

2024-05-01 05:54:21中央氣象臺發(fā)布強(qiáng)對流天氣黃色預(yù)警中國駐越南大使館提醒中國公民注意防范極端天氣

6月13日晚,,“中國駐越南大使館”微信公眾號發(fā)文提醒中國公民注意防范極端天氣。文中稱,,近期,,越南各地高溫和強(qiáng)降雨天氣交替出現(xiàn)

2024-06-15 09:22:12駐越南使館提醒注意防范極端天氣