歐盟擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征關(guān)稅,德國(guó)為何最先著急,?專家解析 貿(mào)易戰(zhàn)陰云下的汽車產(chǎn)業(yè)博弈

歐盟計(jì)劃于2024年7月4日左右對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車實(shí)施加征關(guān)稅措施,,除非在此之前與中國(guó)達(dá)成新的協(xié)議。對(duì)此,,中國(guó)外交部發(fā)言人表示,,這是一起典型的貿(mào)易保護(hù)主義案例,違反了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)際貿(mào)易規(guī)則,,不僅傷害了中歐經(jīng)濟(jì)合作及全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定,,也將反噬歐洲自身利益。他強(qiáng)調(diào),,開(kāi)放合作才是正確方向,,而非保護(hù)主義。

盡管新共識(shí)達(dá)成的可能性看似渺茫,,但新一輪貿(mào)易戰(zhàn)的序幕似乎已經(jīng)拉開(kāi),。面對(duì)歐盟的舉動(dòng),中國(guó)或許不必急于采取反制措施,。如同兵來(lái)將擋,,水來(lái)土掩,若歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車增加關(guān)稅,,中國(guó)亦可對(duì)進(jìn)口自歐洲的汽車考慮相應(yīng)措施,。當(dāng)前,中國(guó)對(duì)進(jìn)口汽車征收基礎(chǔ)關(guān)稅,、增值稅,,新能源汽車則免征消費(fèi)稅,因此,針對(duì)來(lái)自歐盟的新能源汽車適度征收消費(fèi)稅合乎邏輯,。

值得注意的是,,某些德國(guó)汽車巨頭如大眾和奔馳,公開(kāi)反對(duì)歐盟的加稅計(jì)劃,。背后原因可能在于,,他們各自擁有高端電動(dòng)車產(chǎn)品,如保時(shí)捷Taycan & Macan EV和奔馳EQS,,一旦遭遇關(guān)稅壁壘,,本就有限的進(jìn)口銷量將進(jìn)一步下滑,影響品牌定位及其在華合資企業(yè)的市場(chǎng)地位,,后果嚴(yán)重,。

在全球汽車市場(chǎng)中,中國(guó),、美國(guó)和歐洲三足鼎立,,歐盟車企難以舍棄中國(guó)市場(chǎng)這塊巨大蛋糕,內(nèi)部壓力陡增,。因此,,外界可以靜待歐盟內(nèi)部自行協(xié)商解決問(wèn)題,不必急于尋求反制動(dòng)向,。

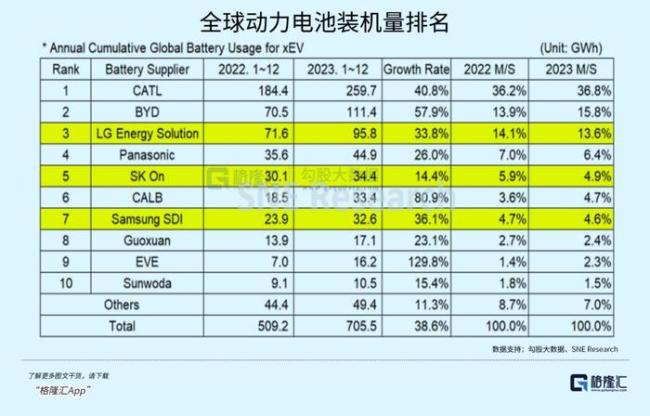

若歐盟堅(jiān)持加征關(guān)稅,,中國(guó)電動(dòng)汽車的出口量預(yù)計(jì)會(huì)顯著減少,尤其是對(duì)上汽集團(tuán)影響巨大,,其出口歐洲的稅率最高可達(dá)38.1%,。相比之下,比亞迪因出口量較小,,稅率較低,,但仍面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力削弱的風(fēng)險(xiǎn)。盡管此舉短期內(nèi)可能對(duì)中國(guó)車企造成沖擊,,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,,鑒于中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)傳統(tǒng)歐美豪華品牌的替代效應(yīng),歐盟汽車業(yè)同樣難逃損失,。

歐盟之所以擔(dān)憂中國(guó)電動(dòng)汽車的崛起,,根源在于其新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不完善,以及圍繞燃油車構(gòu)建的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)體系,。在成本控制上,,歐洲制造同等品質(zhì)的電動(dòng)汽車成本遠(yuǎn)高于中國(guó),這使得歐洲電動(dòng)汽車在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,。加之電動(dòng)汽車在歐洲因零排放而享受的稅收優(yōu)惠,,以及適合電動(dòng)汽車的小型國(guó)家地理環(huán)境,中國(guó)電動(dòng)汽車憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)入歐洲市場(chǎng),對(duì)本土品牌構(gòu)成巨大挑戰(zhàn),。

歐盟的保護(hù)主義策略雖能理解,,但長(zhǎng)遠(yuǎn)看不利于全球汽車市場(chǎng)的融合與發(fā)展。合作建立合資工廠,,如同Stellantis集團(tuán)與零跑汽車的合作模式,,或許才是促進(jìn)雙方產(chǎn)業(yè)共贏的可持續(xù)路徑。

相關(guān)新聞

歐盟擬對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅 德國(guó)專家:愚蠢的行為

2024-06-23 09:36:56歐盟擬對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅 外交部回應(yīng)

2024-06-12 20:37:12歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅,中方是否會(huì)反制

外交部發(fā)言人林劍今天(13日)主持例行記者會(huì),。

2024-06-13 16:24:38歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅歐盟擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征高額關(guān)稅,,挪威不跟!下一步呢,?挪威明確反對(duì)

2024-06-14 12:26:17歐盟擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征高額關(guān)稅歐盟就對(duì)華電動(dòng)車加征關(guān)稅產(chǎn)生分歧 11國(guó)棄權(quán)

2024-07-17 12:10:53歐盟就對(duì)華電動(dòng)車加征關(guān)稅產(chǎn)生分歧歐盟對(duì)中國(guó)電車加征關(guān)稅,,奔馳寶馬反對(duì) 車企齊聲抗議

2024-06-23 18:30:18歐盟對(duì)中國(guó)電車加征關(guān)稅