專家談美政府人事震蕩背后深層危機(jī) 權(quán)力重組與制度性危機(jī)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日,,美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體上宣布提名國(guó)家安全顧問(wèn)邁克爾·華爾茲為下一任美國(guó)駐聯(lián)合國(guó)大使,并任命國(guó)務(wù)卿馬可·魯比奧兼任臨時(shí)國(guó)家安全顧問(wèn),。這一調(diào)整不僅是特朗普第二任期的首次重大內(nèi)閣洗牌,,也暴露出美國(guó)霸權(quán)體系在多重危機(jī)沖擊下的結(jié)構(gòu)性困境。

特朗普政府的人事變動(dòng)本質(zhì)上是其“美國(guó)優(yōu)先”理念與傳統(tǒng)外交建制派的激烈碰撞,。華爾茲轉(zhuǎn)崗的直接原因是3月的“信號(hào)門”事件:他在討論也門軍事行動(dòng)時(shí)意外將《大西洋》雜志編輯加入Signal群聊,,導(dǎo)致作戰(zhàn)計(jì)劃泄露,。但更深層的原因在于政策主張與特朗普的根本沖突。華爾茲作為共和黨“新保守主義”代表,,主張對(duì)俄強(qiáng)硬,、保留北約承諾,甚至支持繼續(xù)向?yàn)蹩颂m提供軍事援助,。而特朗普則急于推動(dòng)俄烏和談,,甚至默許俄羅斯“保留克里米亞”。這種理念沖突在華爾茲4月29日公開(kāi)批評(píng)北約盟友“無(wú)力承擔(dān)防務(wù)責(zé)任”時(shí)達(dá)到頂點(diǎn),,觸碰到特朗普的政治紅線,。

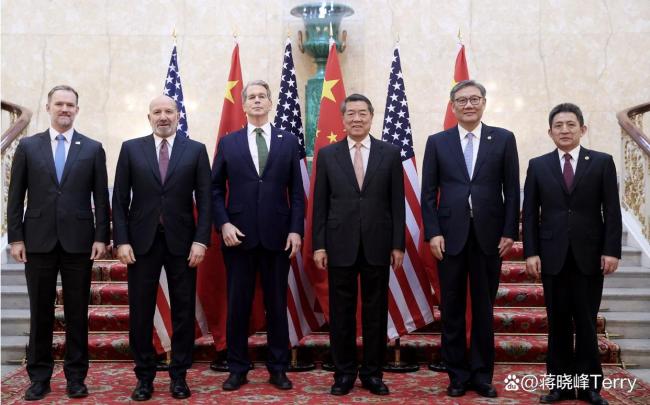

魯比奧的集權(quán)化角色反映特朗普對(duì)官僚體系的不信任。作為國(guó)務(wù)卿,,魯比奧主導(dǎo)的國(guó)務(wù)院重組計(jì)劃裁撤了132個(gè)機(jī)構(gòu),、削減15%人員,將外交資源集中于“大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)”,。他兼任國(guó)安顧問(wèn)后,,成為自基辛格1973年以來(lái)首位同時(shí)掌控國(guó)務(wù)卿與國(guó)安顧問(wèn)職權(quán)的官員,標(biāo)志著美國(guó)外交決策權(quán)進(jìn)一步向總統(tǒng)個(gè)人集中,。這種模式雖能提高效率,,但也加劇了政策武斷風(fēng)險(xiǎn)。

特朗普政府的“替罪羊政治”加劇了制度性危機(jī),。華爾茲成為“外交冒進(jìn)”的替罪羊,,而魯比奧則被塑造成“改革先鋒”。這種模式在特朗普?qǐng)?zhí)政史上屢見(jiàn)不鮮,,如2017年時(shí)任國(guó)務(wù)卿蒂勒森被解職,、2020年時(shí)任防長(zhǎng)埃斯珀遭罷免均屬此類。更深層的制度性危機(jī)在于美國(guó)政治極化,。國(guó)會(huì)共和黨人淪為無(wú)用的橡皮圖章,,200余起訴訟纏身的行政體系陷入失能狀態(tài)。特朗普將白宮打造成家族企業(yè),,默許猶太女婿庫(kù)什納持續(xù)影響美國(guó)中東政策,,放任馬斯克等“編外雇員”干預(yù)國(guó)家決策和機(jī)構(gòu)改革,導(dǎo)致決策體系混亂,。其“推特/X治國(guó)”模式更使政策缺乏連貫性,,如對(duì)烏克蘭的援助承諾反復(fù)無(wú)常,嚴(yán)重?fù)p害美國(guó)信譽(yù),。

特朗普政府的戰(zhàn)略收縮正在重塑全球秩序,。北約盟友關(guān)系實(shí)質(zhì)性瓦解,特朗普政府對(duì)北約的“訛詐式外交”要求成員國(guó)將軍費(fèi)提升至GDP的5%,。華爾茲作為北約溫和派的去職,,使特朗普激進(jìn)的“戰(zhàn)略收縮”主張失去內(nèi)部制衡,。德國(guó)和法國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)“歐洲必須加速戰(zhàn)略自主”,顯示出歐盟對(duì)美國(guó)安全承諾的信心已經(jīng)動(dòng)搖,。

俄烏沖突的“凍結(jié)化”風(fēng)險(xiǎn)加劇,。美國(guó)對(duì)俄烏和談的施壓暴露其戰(zhàn)略短視。魯比奧與美中東問(wèn)題特使威特科夫在倫敦和談中要求烏克蘭“接受克里米亞歸屬俄羅斯”以換取?;?,遭烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基拒絕。特朗普公開(kāi)指責(zé)澤連斯基“破壞和平”,,并暫停軍事援助,,導(dǎo)致烏軍反攻計(jì)劃受挫。這種“以領(lǐng)土換和平”的方案雖能短期止損,,卻可能使俄烏沖突長(zhǎng)期化,,損害美國(guó)作為“可靠盟友”的信譽(yù)。

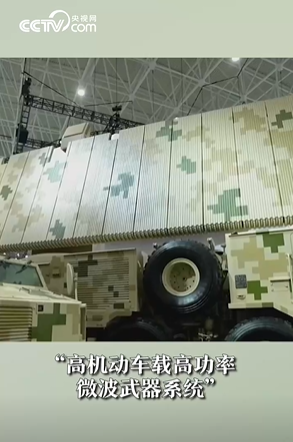

中東與亞太的權(quán)力真空顯現(xiàn),。特朗普政府削減對(duì)外援助,、退出多邊機(jī)制的傾向,為區(qū)域大國(guó)崛起創(chuàng)造了空間,。在中東,,以色列借機(jī)擴(kuò)大在敘利亞的軍事存在,伊朗則加速鈾濃縮活動(dòng),;在亞太,,日本突破“防衛(wèi)裝備轉(zhuǎn)移三原則”,印度加速推進(jìn)“東向行動(dòng)”政策,。另一方面,,美國(guó)的“離岸平衡”策略可能引發(fā)更多代理人戰(zhàn)爭(zhēng),如支持以色列在敘利亞的軍事行動(dòng),,縱容日本擴(kuò)軍,。

此次人事震蕩引發(fā)美國(guó)國(guó)內(nèi)輿論的激烈爭(zhēng)議。支持者認(rèn)為,,魯比奧的集權(quán)化改革將提高外交效率,,華爾茲的調(diào)任是“正常輪崗”。副總統(tǒng)萬(wàn)斯稱調(diào)任是“升職”,,強(qiáng)調(diào)華爾茲完成了國(guó)家安全委員會(huì)(NSC)改革,,聯(lián)合國(guó)大使職位更適合其“多邊經(jīng)驗(yàn)”,。特朗普在社交平臺(tái)稱贊其“始終將美國(guó)利益放在首位”,。

但批評(píng)者指出,華爾茲是特朗普“甩鍋策略”的犧牲品,,其強(qiáng)硬外交與特朗普的“孤立主義”本就矛盾,,“信號(hào)門”僅是借口,。布魯金斯學(xué)會(huì)指出,特朗普政府同期推動(dòng)國(guó)務(wù)院裁員,、解散“全球刑事司法辦公室”等,,顯示系統(tǒng)性削弱國(guó)際主義政策的意圖。

更深層的制度反思在于,,特朗普政府的“交易主義”治國(guó)模式正在摧毀美國(guó)外交的專業(yè)性,。4月以來(lái),20余名NSC資深官員被解雇,,理由包括“與特朗普理念不符”,。此舉進(jìn)一步造成特朗普國(guó)家安全團(tuán)隊(duì)“去專家化”,從而加劇政策短視,。這種“意識(shí)形態(tài)清洗”削弱了美國(guó)應(yīng)對(duì)復(fù)雜國(guó)際挑戰(zhàn)的能力,,使政策制定更依賴個(gè)人信任而非制度流程,如華爾茲的“Signal誤用”與特朗普的“推特/X治國(guó)”均反映決策體系的碎片化,。

特朗普政府的人事震蕩揭示了一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí):美國(guó)已無(wú)力維持霸權(quán)體系的穩(wěn)定運(yùn)行,,其戰(zhàn)略收縮與政策反復(fù)將成為常態(tài)。這種動(dòng)蕩既是制度性危機(jī)的產(chǎn)物,,也是全球化退潮的縮影,。華爾茲的去職與魯比奧的集權(quán),標(biāo)志著美國(guó)外交從“制度驅(qū)動(dòng)”向“強(qiáng)人政治”的加速轉(zhuǎn)向,。未來(lái),,美國(guó)的單邊主義、交易主義與意識(shí)形態(tài)輸出將進(jìn)一步激化國(guó)際矛盾,,而其國(guó)內(nèi)政治極化與官僚體系失能將削弱政策執(zhí)行能力,。全球秩序的重構(gòu)已不可避免,各國(guó)需在風(fēng)云變幻中把握歷史主動(dòng),,探索合作共贏的新路徑,。

相關(guān)新聞

白宮人事震蕩 特朗普有何目的 意在根除“深層政府”

2025-05-25 22:34:05白宮人事震蕩特朗普有何目的特朗普國(guó)安團(tuán)隊(duì)“持續(xù)震蕩” 權(quán)力重組暴露深層危機(jī)

2025-05-03 20:18:05特朗普國(guó)安團(tuán)隊(duì)持續(xù)震蕩專家談特馬組合散伙有哪些深層原因!

2025-05-29 15:18:10專家談特馬組合散伙有哪些深層原因白宮人事震蕩 大幅裁員職能降級(jí)

2025-05-25 17:02:11白宮人事震蕩專家談特朗普政府和加州沖突加劇 博弈升級(jí)背后

2025-06-08 23:25:46專家談特朗普政府和加州沖突加劇特朗普人事大洗牌背后有何考量 權(quán)力重組與制度危機(jī)

2025-05-03 19:58:47特朗普人事大洗牌背后有何考量