孩童的食物為何染上了鮮艷的顏色 視覺奇觀背后的健康危機

孩童的食物為何染上了鮮艷的顏色 視覺奇觀背后的健康危機,!天水某幼兒園為了追求餐點多彩而“營養(yǎng)”的視覺效果,竟然用包裝上明確標注不可食用的彩繪顏料加入到發(fā)糕和玉米腸卷中,,導致二百多名幼兒血鉛超標,,出現嚴重的鉛中毒癥狀。這一行為反映出教育機構在食品安全上的嚴重失職,。

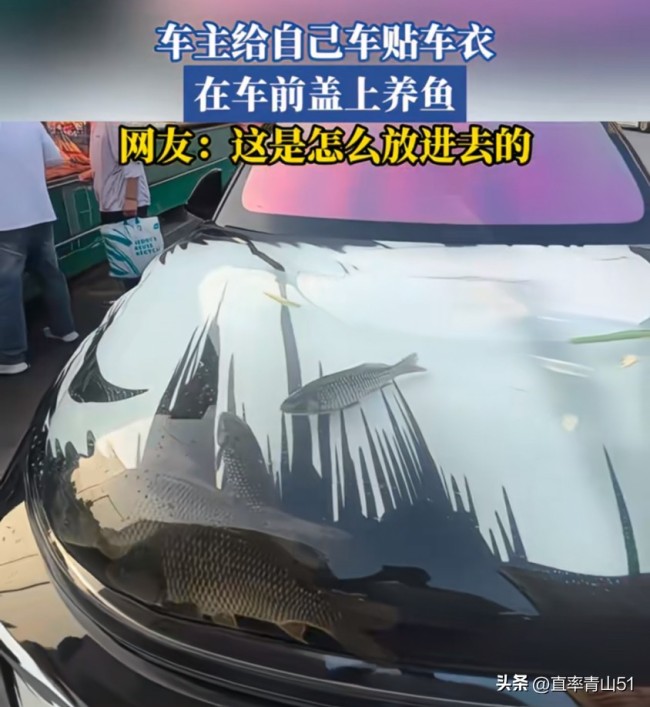

原本無需著色的發(fā)糕和玉米腸卷,,涉事幼兒園為了吸引生源、降低成本,,選擇用廉價工業(yè)顏料制造“童趣”視覺效果,,而非通過紫薯、胡蘿卜等天然食物進行安全著色,。這種做法折射出社會對“視覺奇觀”的病態(tài)追捧,。

色彩成為掩蓋食材劣質的遮羞布,兒童健康讓位于“拍照好看”的消費主義需求,。人類執(zhí)著于給食物上色,,既是進化本能,,也是社會文化的美學追求,更是商業(yè),、科技和現代傳播共同推動的結果,。色彩不僅讓食物更美味、更有儀式感,,也滿足了人類對美的向往和心理期待,。

在遠古時期,人類通過顏色判斷食物是否可食用,、是否新鮮,。鮮艷的水果通常意味著成熟、富含營養(yǎng),,而腐敗變質的食物會變色,。明亮、鮮艷的顏色會刺激人的食欲,;而灰暗,、暗淡的顏色則讓人食欲減退。這是生理本能,,也是進化中形成的條件反射,。

中國人往發(fā)糕等面點人工著色的實踐最早可追溯至漢代,并在唐宋時期形成成熟的技術體系,。漢代廣泛使用石磨加工小麥,,使精細面粉成為可能,為面點著色奠定基礎,。當時平民多用植物汁液著色,,如麥苗汁、菠菜汁摻入米粉制作青綠色糕團,,用于祭祀或節(jié)令食品,。貴族宴飲則追新求異,大膽使用礦物與動物性色素:以朱砂涂飾祭餅,,象征祥瑞,;部分面點摻入動物骨髓,利用油脂的淡黃色澤增色,。

相關新聞

春節(jié)回家發(fā)現父母染上了網癮!

2025-02-06 13:22:52春節(jié)回家發(fā)現父母染上了網癮香港運動員染上了東北味兒 亞冬會賽場上的獨特風景

2月7日,中國香港短道速滑運動員朱定文在亞冬會短道速滑比賽中亮相,。細心的觀眾發(fā)現,,他的口音帶有明顯的東北味兒。這種獨特的方言特點引起了大家的好奇,。朱定文解釋了這一現象的原因

2025-02-08 15:37:58香港運動員染上了東北味兒游客吃魚懷疑店家上了剩菜 青椒顏色差異引爭議

2025-05-06 10:31:40游客吃魚懷疑店家上了剩菜為何骨質疏松盯上了年輕人 骨骼“未老先衰”危機

2025-06-15 17:17:20為何骨質疏松盯上了年輕人為何食物咀嚼次數會影響到減肥效果,?

2025-04-27 10:30:14食物咀嚼次數會影響減肥效果緬甸電詐窩點為何盯上了影視行業(yè) 騙局手法專業(yè)滲透

2025-01-10 01:05:43緬甸電詐窩點為何盯上了影視行業(yè)