德國(guó)偵察機(jī)“碰瓷”飛越052D艦,中方激光照射才是理直氣壯(2)

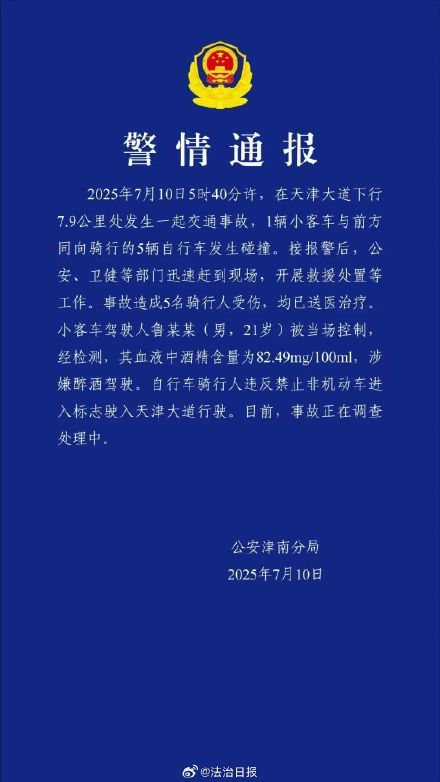

然而,,德國(guó)低估了中國(guó)海軍的反制能力,。052D型驅(qū)逐艦與054A型護(hù)衛(wèi)艦配備了先進(jìn)的激光干擾系統(tǒng),,能夠有效驅(qū)離低空慢速目標(biāo)或干擾敵方的光學(xué)偵察設(shè)備,。如果德國(guó)偵察機(jī)真的接近了中國(guó)軍艦(雖然德國(guó)并未公布具體坐標(biāo),,但路透社提到其“接近至可視距離”),,中國(guó)的激光照射則屬于一種典型的“非致命性反制措施”,。與直接威脅性的火控雷達(dá)鎖定不同,激光照射的目的是警告與驅(qū)離,,符合國(guó)際法中“自衛(wèi)權(quán)”的規(guī)定,,也展現(xiàn)了中國(guó)“不主動(dòng)挑事,,但絕不怕事”的底線思維,。德國(guó)將這次的“驅(qū)離”行動(dòng)渲染為“攻擊”,無(wú)疑是想塑造自己為“受害者”的形象,,轉(zhuǎn)移國(guó)際輿論對(duì)其偏袒美國(guó),、插手中東事務(wù)的關(guān)注。

二,、北約邏輯的雙重標(biāo)準(zhǔn):欺軟怕硬與輿論操控的“老套路”

德國(guó)的“哀嚎”背后,,反映的是北約一貫的“欺軟怕硬”邏輯。在面對(duì)胡塞武裝時(shí),德國(guó)偵察機(jī)顯然不敢接近——畢竟,,胡塞武裝曾成功擊落過(guò)美軍的MQ-9無(wú)人機(jī),,德國(guó)自然不愿成為下一個(gè)目標(biāo)。然而,,當(dāng)面對(duì)中國(guó)軍艦時(shí),,德國(guó)卻敢于“碰瓷”——因?yàn)樗麄兦宄袊?guó)軍方不會(huì)輕易開(kāi)火,便試圖通過(guò)“安全挑釁”刷存在感,。這種“挑軟柿子捏”的策略,,和澳大利亞軍機(jī)在2022年逼近中國(guó)南海島礁、以及日本漁船在2023年進(jìn)入釣魚(yú)島海域后的“倒打一耙”套路如出一轍:先挑釁,,再被反制后哭訴“受害”,,最終利用西方媒體的優(yōu)勢(shì)制造輿論壓力,迫使中國(guó)做出讓步,。

更加諷刺的是,,當(dāng)涉及到德國(guó)自身的利益時(shí),它卻保持沉默,。比如,,在北溪天然氣管道爆炸事件中,盡管德國(guó)知道美國(guó)和英國(guó)嫌疑最大,,卻從未提出嚴(yán)厲的指責(zé),;而在此次事件中,只因激光照射了幾次便高聲要求中國(guó)“負(fù)責(zé)”,。這種明顯的“雙重標(biāo)準(zhǔn)”行為,,暴露了德國(guó)在北約框架下的尷尬處境:一方面,想要維持“獨(dú)立外交”的假象,;另一方面,,又不得不充當(dāng)美國(guó)在中東的“馬前卒”;一方面,,期望從中國(guó)市場(chǎng)中獲取經(jīng)濟(jì)利益,,另一方面,又需要在軍事上配合美國(guó)遏制中國(guó),。這一事件,,正好體現(xiàn)了德國(guó)在“戰(zhàn)略模糊”和“戰(zhàn)術(shù)冒險(xiǎn)”之間的搖擺不定。

相關(guān)新聞

菲律賓碰瓷鐵線礁意欲何為 爭(zhēng)奪南海資源與戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)

2025-05-24 22:30:05菲律賓碰瓷鐵線礁意欲何為菲律賓炒作直-9“騎臉”意欲何為 菲方碰瓷行徑揭秘

2025-02-20 06:59:43菲律賓炒作直-9騎臉意欲何為北京警方抓獲2人:提前準(zhǔn)備好碎屏手機(jī),伺機(jī)碰瓷,!西直門橋上演“碰瓷迷宮”

2025-06-14 09:16:03北京警方抓獲2人假扮孕婦“碰瓷”!兩女子街頭演雙簧詐騙15000余元,,雙雙被刑拘 花樣百出的碰瓷黨落網(wǎng)

2025-05-22 08:50:34假扮孕婦碰瓷大爺碰瓷演技太假,,尷尬爬起離開(kāi)

2025-05-14 10:26:46大爺碰瓷演技太假大爺伸腳碰瓷轉(zhuǎn)彎車輛被刑拘 精心設(shè)計(jì)的騙局

2025-06-14 08:35:56大爺伸腳碰瓷轉(zhuǎn)彎車輛被刑拘