孟曉蘇:記取日本輿論對房地產(chǎn)污名化的慘痛教訓 警惕敘事陷阱

2025年7月7日,,孟曉蘇對日本房地產(chǎn)泡沫破裂時期的輿論環(huán)境進行了深度分析。當時,,房地產(chǎn)業(yè)被污名化,,形成了一套極具破壞力的社會敘事體系,,不僅加劇了市場恐慌,,還扭曲了政策走向,。

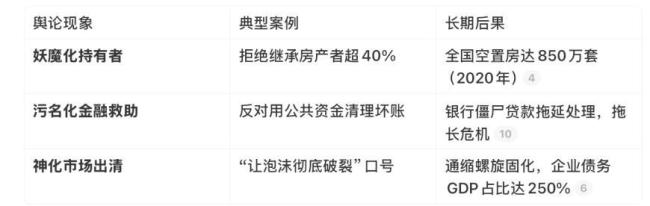

日本輿論將房地產(chǎn)業(yè)描述為“經(jīng)濟毒瘤”與“社會癌細胞”,,媒體如《朝日新聞》帶頭批判房地產(chǎn)“抽干了制造業(yè)的血液”,,將其歸咎于“產(chǎn)業(yè)空心化”,。社會活動家甚至發(fā)起“反不動產(chǎn)運動”,稱炒房者為“國賊”,,要求政府對持有空置房屋者征收“懲罰性重稅”,。購房者也被污名化,稱他們是“投機蝗蟲”和“愚昧接盤俠”,,指責他們“被貪婪蒙蔽雙眼”,,活該承受損失。這些標簽徹底否定了居民合理的住房需求,,使政策救助樓市失去了民意基礎,。

NHK紀錄片《負動產(chǎn)時代》記錄了大量“鬼屋”案例,讓持有房產(chǎn)從資產(chǎn)變成負債的觀念深入人心,。民間流行“繼承房產(chǎn)等于繼承債務”的說法,。1992年《東洋經(jīng)濟》雜志以封面標題《土地神話的終結》宣告一個時代的結束,“土地神話已死”引來集體幻滅,,此前被奉為圭臬的“土地永不貶值”信仰徹底崩塌,。民間隨之流傳“不動產(chǎn)即不動慘”的自嘲口號,東京居民中盛傳“三個榻榻米換不來一碗蕎麥面”的說法,,諷刺房產(chǎn)價值不如一頓飯,。

這種污名化輿論扭曲了政府政策。輿論極端化使政府陷入“行動悖論”,政策理性全面癱瘓,。救市被罵“縱容投機”,不救市被批“放任危機”,。例如,,橋本內(nèi)閣1996年的購房減稅計劃因輿論反對而被叫停;而在房價自由落體階段,,政府反而加征了0.3%的地價稅,,加劇了房屋拋售潮。學者北村行伸指出,,民眾對“用稅金救炒房客”的憤怒,,使政府錯失了對樓市的黃金救援期。

相關新聞

保交樓是否會增加存量壓力,?孟曉蘇:肯定會,,當下老百姓都不買房了

2025-05-09 21:13:30保交樓是否會增加存量壓力?孟曉蘇:肯定會赤峰市副市長孟曉冰被查 涉嫌嚴重違紀違法

2025-05-24 12:14:32赤峰市副市長孟曉冰被查內(nèi)蒙古赤峰市委常委孟曉冰被查 涉嫌嚴重違紀違法

2025-05-24 09:35:57內(nèi)蒙古赤峰市委常委孟曉冰被查陳曉曾被傳跟趙麗穎復合 陳曉被曝1年前提出離婚

2025-02-18 18:11:29陳曉曾被傳跟趙麗穎復合格力電器仍有多枚孟羽童商標 孟羽童賬號超60秒廣告報價28萬

2025-05-21 16:21:42孟羽童賬號超60秒廣告報價28萬蘇超為啥這么火,?蘇超何以火爆出圈

2025-06-26 10:04:38蘇超為啥這么火