在北京追“新冠”的人

這里或許是北京最懂“新冠”的地方,。

東城區(qū)和平里中街,,兩個院落隔一條馬路相望。院子里的建筑大多只有四五層,,低矮、簡陋,、不太打眼,。過去三個月,北京每一條與新冠肺炎相關的信息,,都被第一時間匯集與保存于此:感染者檔案,、密接者信息、傳染源“族譜”乃至境內外各地疫情態(tài)勢……

這些信息,,是人類截堵新冠病毒的珍貴情報,,為北京不斷調整的防控策略,提供著技術與數(shù)據(jù)支撐,。

疾病防控,,有別于臨床施治。當臨床醫(yī)生們在病床前挽救倒下的患者時,,“疾控人”則像特殊的病毒捕手,,在每一個新冠病毒出現(xiàn)過的場所“掘地”溯源。從單個感染者到最初的傳染源,、從現(xiàn)有感染者到密切接觸者,,他們要繪制出新冠病毒在人類社會的“流竄圖”,找出每一個風險點,,阻止疫情的種子在人類社會生根發(fā)芽,。

追蹤看不見的病毒,不太容易。有時,,他們要客串偵探,、心理醫(yī)生、翻譯,、數(shù)據(jù)分析師等角色,,才能得到足夠真實有效的信息。這個過程中,,有時還會伴隨著調查對象的不解,、拒絕與謾罵。

去年12月31日至今,,這場戰(zhàn)役已持續(xù)4個多月,。當北京本土新發(fā)病例降至0時,有人開心“蒙了”,。

這支特殊的隊伍還要戰(zhàn)斗多久,?尚無結論。

北京市疾控中心全球健康中心研究員楊鵬在北京疫情防控新聞發(fā)布會上介紹情況,。北京市疾控中心供圖

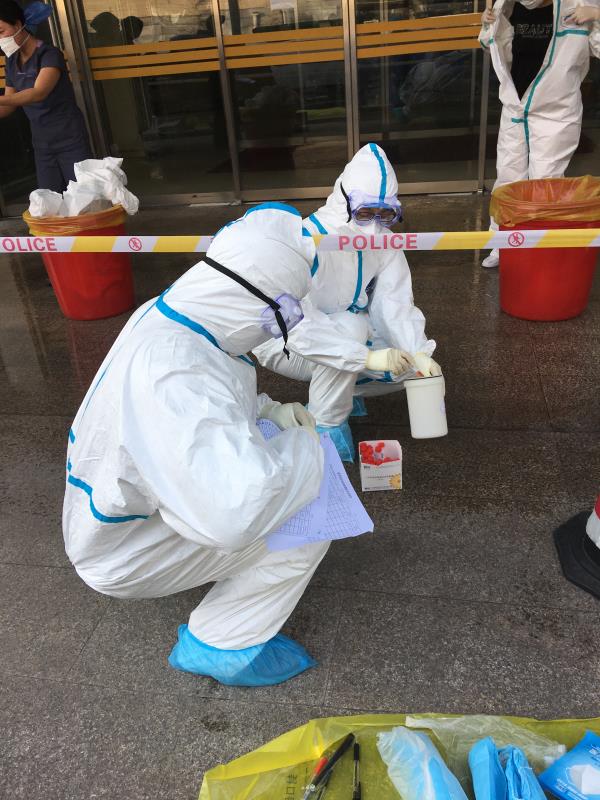

疾控人員在現(xiàn)場開展工作,。北京市疾控中心供圖

“H7N9小分隊”7年后再集合

1月20日凌晨3點,北京市大興區(qū)衛(wèi)健委公布消息:該區(qū)接診兩名有武漢旅行史發(fā)熱患者,。經(jīng)判定,,為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

北京的“新冠”抗擊戰(zhàn)自此開啟,。

自“SARS卷土重來”等消息從武漢傳來,,民間對于疫情的擔憂持續(xù)累積。在親歷過SARS的北京,,傷痛記憶易被勾起,。首批“新冠”肺炎患者的消息公布后,有市民連夜網(wǎng)購了幾大盒外科口罩,,到當天早上10點,,同一店鋪的同一款商品已搶售一空。

對普通人來說,,“新冠”襲來的消息,,像一顆突然引爆的炸彈。但在北京市疾控中心的兩個院子里,,戰(zhàn)備狀態(tài)已持續(xù)了20天,,人們早已擱置了“今冬平安無事”的期盼,投入到晝夜不分的加班中,。

去年12月31日,,武漢市衛(wèi)健委首次公布27人感染“病毒性肺炎”,這一通報在一千公里外的北京迅速引發(fā)震動。這一天,,光就“病毒性肺炎”的應對,,北京市疾控中心主任醫(yī)師賈蕾開了一天的會。她同時懷抱兩個預期:悲觀估計,,可能是冠狀病毒引發(fā)的肺炎疫情,;樂觀估計,未必像SARS那么嚴重,,或許更像傳染力更弱的MERS呢,?主管醫(yī)師田祎預感,這次恐怕不是小打小鬧,;全球健康中心研究員楊鵬在會上“補刀”:做最壞的打算,,說不定會全球大流行。

不管個人預期如何,,會議定下的任務是務實的,。當時,人類對這一“肺炎”知之甚少——病毒性的還是細菌性的,?支原體抑或衣原體導致的,?如果要進行控制,如何界定病例,?潛伏期多久,?隔離期應定為多久?迷霧中,,工作人員參考既往疫情的經(jīng)驗,制定出了第一版疫情防控應對的“北京方案”,,標準從嚴,,比如隔離期被設定為14天。

那一天是2020年1月1日,。此后,,北京市疾控中心的兩個小院子,成為北京追蹤“新冠”的根據(jù)地,。

北京第一批輸入性病例出現(xiàn)后不久,,田祎回到了512室,推門進入,,眼前是5張熟悉的面孔,。2013年,同一班人馬在同一個房間迎戰(zhàn)H7N9,。6人心里都有感慨,,但誰也沒來得及說,一大堆工作在等著他們:整理此前的病例信息,為之后的新冠信息收集,、疫情處理等工作設計好框架,。

工作到凌晨2點,辦公室留下3個人,,田祎和另一位女同事實在頂不住,,拉開行軍床決定瞇一會兒。入睡之前,,她想起什么,,迷迷瞪瞪地摸出手機拍了張合影。

3人穿著睡衣,,蓬頭垢面,、滿眼疲憊、“不堪入目”,,和7年前一模一樣,;整個晚上,辦公室一直有人匆忙出入,,兩人就像睡在大街上,,和7年前一模一樣。

不過這一次,,戰(zhàn)況要嚴峻得多,。

北京市疾控中心,工作人員正在加班辦公,。北京市疾控中心供圖