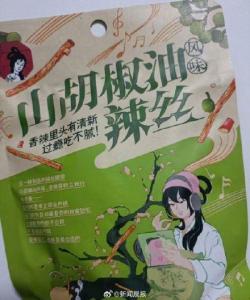

端午節(jié)“粽子六不吃,吃了人難安”,這有科學(xué)道理嗎,?

端午節(jié)臨近,,粽子作為傳統(tǒng)節(jié)令食品再度成為餐桌主角。然而在享受美味的同時(shí),,關(guān)于粽子食用禁忌的"六不吃"說(shuō)法在民間廣泛流傳,。這些說(shuō)法究竟有沒(méi)有科學(xué)依據(jù)?讓我們結(jié)合營(yíng)養(yǎng)學(xué)原理和醫(yī)學(xué)研究,,逐一剖析這些禁忌背后的真相,,看看有道理嗎?

一,、變質(zhì)粽子堅(jiān)決不吃

這是所有飲食禁忌中最具科學(xué)警示性的一條,,其危險(xiǎn)性猶如潛伏在甜蜜中的隱形殺手。糯米這種看似溫和的食材,,在濕熱環(huán)境下會(huì)悄然發(fā)生質(zhì)變,,成為黃曲霉毒素等強(qiáng)致癌物的溫床。這些肉眼不可見(jiàn)的致命物質(zhì),,就像潛伏在食物中的定時(shí)炸彈,,隨時(shí)可能對(duì)人體健康造成不可逆的損傷。2024年廣州疾控中心發(fā)布的最新檢測(cè)數(shù)據(jù)令人觸目驚心:在常溫條件下存放超過(guò)72小時(shí)的粽子樣本中,,竟有37%檢出微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),這個(gè)數(shù)字猶如一記警鐘,,敲響了食品安全的重要警報(bào),。

專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)給出明確建議:購(gòu)買(mǎi)后應(yīng)立即放入4℃以下的冷藏環(huán)境,這相當(dāng)于為食品按下"暫停鍵",;而食用前必須經(jīng)過(guò)15分鐘以上的持續(xù)高溫蒸煮,,這樣才能像"消毒衛(wèi)士"般徹底殲滅潛在的致病菌。這些防護(hù)措施看似簡(jiǎn)單,,卻是守護(hù)家人健康不可或缺的重要防線,。

二、消化疾病患者慎吃

傳統(tǒng)觀點(diǎn)普遍將粽子視為"腸胃負(fù)擔(dān)",,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究則精準(zhǔn)揭示了這種節(jié)日美食難消化的雙重機(jī)制:其核心在于糯米淀粉的獨(dú)特理化特性與高脂餡料的協(xié)同作用,。糯米所含支鏈淀粉比例高達(dá)98%,這種高度分支化的分子結(jié)構(gòu)在胃部酸性環(huán)境中會(huì)形成致密的凝膠網(wǎng)絡(luò),,猶如給消化系統(tǒng)設(shè)置了天然屏障,,顯著延緩胃排空速度至普通大米的1.8倍(《食品科學(xué)》2023年數(shù)據(jù))。

相關(guān)新聞

“粽子六不吃,吃了人難安”,,是哪6不吃早知道,,有科學(xué)道理嗎?

2025-05-28 15:26:37“粽子六不吃“臘八5不吃,,吃了難周全”啥意思,?過(guò)個(gè)吉祥如意年

2025-01-06 12:01:47臘八5不吃端午節(jié)為什么要吃粽子 中醫(yī)養(yǎng)生智慧

2025-05-31 11:53:02端午節(jié)為什么要吃粽子端午節(jié)民俗商品走俏市場(chǎng) 粽子香包受追捧

2025-05-26 12:17:44端午節(jié)民俗商品走俏市場(chǎng)今年端午節(jié)粽子刮起低卡風(fēng) 健康輕食成新寵

2025-06-01 09:50:23今年端午節(jié)粽子刮起低卡風(fēng)今年端午節(jié)粽子刮起“低卡風(fēng)” 健康輕食成新寵

2025-05-31 15:17:15今年端午節(jié)粽子刮起低卡風(fēng)