美媒稱德國車已被中國車甩遠 中國車主的集體失望

在2023年的上海車展——疫情之后的首個大型國際車展上,,德國汽車品牌遭遇了中國同行的顯著超越。這一趨勢在10月14日開啟的第90屆法國巴黎車展上再次引起關(guān)注,,根據(jù)美國彭博社的報道,,德國車企面臨著新的挑戰(zhàn)。

中國企業(yè)家徐瑞安對比了自己購買的保時捷Taycan電動車和后續(xù)選擇的蔚來ET5,,對前者表示失望,,特別是針對其軟件系統(tǒng)。她認為,,盡管擁有保時捷911和梅賽德斯-奔馳G級,,但Taycan的表現(xiàn)僅限于“電動化”,并未展現(xiàn)出應(yīng)有的豪華體驗,。相比之下,,蔚來ET5不僅價格更有優(yōu)勢,而且在豪華配置和智能化方面更勝一籌,,這讓她對傳統(tǒng)德國豪華汽車品牌的定義產(chǎn)生了質(zhì)疑,。

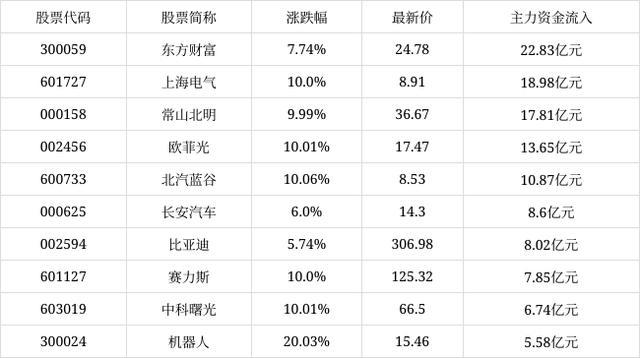

中國消費者的偏好轉(zhuǎn)向技術(shù)導(dǎo)向,而非傳統(tǒng)性能指標,,導(dǎo)致德國汽車在中國的銷量下滑,。寶馬、梅賽德斯-奔馳及保時捷等品牌均報告了銷售減緩的情況,,部分原因歸咎于中國市場的激烈競爭和技術(shù)的快速迭代,。德國品牌在電動汽車市場的份額不足10%,遠低于他們在燃油車時代的領(lǐng)導(dǎo)地位,。

分析指出,,德國汽車制造商因過分依賴燃油車的成功而未能及時應(yīng)對新對手的崛起,特別是特斯拉和比亞迪等品牌利用技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)勢快速擴張,。中國消費者對本土品牌在質(zhì)量和科技上的認可,使得德國汽車在中國的地位不再如以往穩(wěn)固,。

面對困境,,德國車企加強了在中國的投資與合作,試圖通過與本土電動車企業(yè)的合作來挽回市場,。例如,,大眾汽車不僅調(diào)整了高層管理,還與小鵬汽車達成合作,,投資智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),。然而,,由于歐洲和美國市場的局限性,德國汽車制造商難以找到與中國市場相匹敵的替代選項,,迫使他們必須在中國市場尋求突破,。

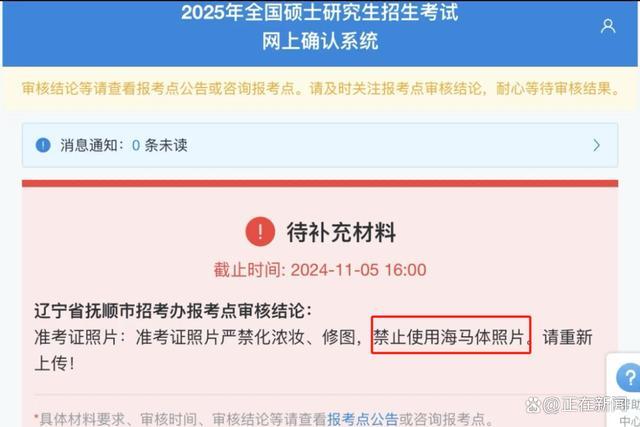

盡管德國車企在努力適應(yīng),但軟件更新滯后,、本地化服務(wù)不足等問題依舊困擾著他們,,正如武漢一位IT工程師周先生所經(jīng)歷的大眾ID.4問題,促使他考慮轉(zhuǎn)投本土品牌或特斯拉的懷抱,。

德國汽車制造商正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期的陣痛,,他們在中國市場的未來取決于能否快速學(xué)習(xí)并適應(yīng)這個市場對技術(shù)創(chuàng)新和本地化需求的高標準。

相關(guān)新聞

美媒警告美政府:排除中國電動汽車將有損美國車企創(chuàng)新競爭力,!

《華盛頓郵報》在5月2日的文章中探討了中國電動汽車在全球市場中的崛起及其對美國的影響

2024-05-03 07:28:13美媒警告美政府:排除中國電動汽車將有損美國車企創(chuàng)新競爭力韓媒稱韓國已被中國超越,,差距只會越來越大

2024-09-26 10:00:34韓媒稱韓國已被中國超越 韓媒稱韓國已被中國超越中方就美限制中國網(wǎng)聯(lián)車等表達嚴正關(guān)切

2024-10-09 01:08:34中美關(guān)系周鴻祎稱蘿卜快跑運營成本遠低于網(wǎng)約車 2025年武漢盈利目標

2024-07-12 17:01:20周鴻祎稱蘿卜快跑運營成本遠低于網(wǎng)約車損人不利己,!拜登擬禁中國網(wǎng)聯(lián)車軟硬件 美商務(wù)部:或令美汽車銷量下滑,,本土車企亦受損

2024-10-01 01:49:06損人不利己!拜登擬禁中國網(wǎng)聯(lián)車軟硬件中國車企“出?!睔W洲提速 新能源車引領(lǐng)新潮流

2024-05-13 22:41:54中國車企“出?!睔W洲提速