調(diào)查英偉達是中國GPU自主化一步險棋(6)

國產(chǎn)GPU正在從實驗室走向市場,但現(xiàn)實是冷峻的:企業(yè)買賬了嗎,?答案并不樂觀,。盡管國產(chǎn)GPU在技術(shù)指標上不斷進步,,在價格和供貨周期上也顯示出競爭優(yōu)勢,,但用戶的信心卻遠未建立,。信任缺失,,成為國產(chǎn)GPU市場化的*軟肋,。

首先,,市場認知的固化讓國產(chǎn)GPU陷入“低端化”的刻板印象,。長期以來,英偉達等國際巨頭憑借強勁的性能和豐富的生態(tài)圈,,幾乎成為GPU行業(yè)的代名詞,。企業(yè)用戶在選擇時,習慣性地將“國際品牌”與“高可靠性”劃等號,,而國產(chǎn)GPU則被貼上“不成熟”的標簽,。這種對技術(shù)能力的偏見,嚴重壓縮了國產(chǎn)GPU的市場空間,。

其次,,路徑依賴造成了選擇慣性。英偉達不僅占據(jù)了硬件市場的*優(yōu)勢,,更通過CUDA生態(tài)將自己牢牢嵌入用戶的技術(shù)棧中,。從硬件到軟件,從驅(qū)動到開發(fā)工具鏈,,英偉達已經(jīng)構(gòu)建了一整套封閉而高效的生態(tài)體系,。用戶的業(yè)務(wù)流程、應(yīng)用模型,、優(yōu)化代碼,,甚至團隊的技術(shù)經(jīng)驗,都深度綁定在英偉達之上,。切換到國產(chǎn)GPU不僅意味著硬件更換,,還涉及高昂的遷移成本和風險。這種“全方位鎖定效應(yīng)”,,讓國產(chǎn)GPU廠商舉步維艱,。

在這種情況下,國產(chǎn)GPU能否實現(xiàn)市場化突破,,光靠市場還不行,,還需要政策的助力。

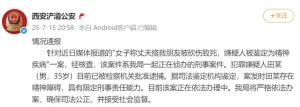

最近,,中國政府對英偉達展開反壟斷調(diào)查,,同時多個行業(yè)協(xié)會發(fā)聲警告美國產(chǎn)品的不可靠性,。這些動作不僅是對國際供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的應(yīng)對,也是為國產(chǎn)GPU發(fā)展創(chuàng)造市場空間的戰(zhàn)略布局,。通過政策干預(yù),,削弱外資品牌的市場支配力,能為國產(chǎn)GPU提供“試驗窗口”,。

但需要指出的是,,僅靠政策推力還不夠。政策可以創(chuàng)造機會,,卻無法替代產(chǎn)品本身的競爭力,。過度依賴政策保護,不僅無法建立用戶信任,,還可能削弱國產(chǎn)廠商在技術(shù)競爭中的動力,。

相關(guān)新聞

涉嫌違反中國反壟斷法,英偉達被立案調(diào)查

2024-12-10 10:47:26涉嫌違反反壟斷法英偉達被立案調(diào)查英偉達的“GPU狂熱”才剛開始 全面AI熱潮蓄勢待發(fā)

2024-10-10 14:56:50英偉達的“GPU狂熱”才剛開始英偉達市值一夜大漲7540億元 GPU需求持續(xù)強勁

2024-08-13 13:59:06英偉達市值一夜大漲7540億元花旗分析師發(fā)布報告力挺英偉達 GPU仍將主導市場

2024-12-18 20:59:58花旗分析師發(fā)布報告力挺英偉達律師稱英偉達中國業(yè)務(wù)暫不受限 反壟斷調(diào)查進行中

2024-12-10 18:23:27律師稱英偉達中國業(yè)務(wù)暫不受限英偉達被立案調(diào)查 涉嫌違反反壟斷法

2024-12-09 19:40:30英偉達被立案調(diào)查