花4萬做心理咨詢被貶低長相普通 遭遇不當(dāng)引導(dǎo)與消費陷阱(3)

小孫也發(fā)現(xiàn),,線上心理咨詢維權(quán)面臨諸多困境,。由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模糊,、服務(wù)效果難以量化,,消費者在舉證服務(wù)質(zhì)量,、界定責(zé)任歸屬時往往無從著手,。她先后咨詢了三個律師,,律師們幾乎給出了一樣的答案,,訴訟的取證難,、周期長,,這類案件勝訴率很低。

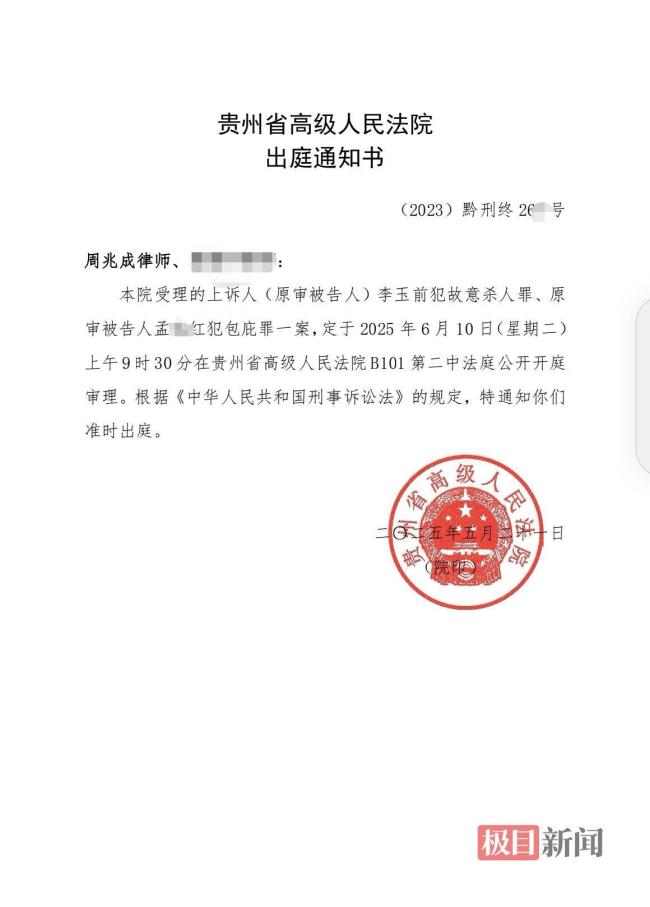

2024年,山東濟南槐蔭法院審理了一起線上心理咨詢服務(wù)糾紛案,。當(dāng)事人焦某因失戀后情緒低落,,花費6000元購買了40天的心理咨詢服務(wù)。一周后,,焦某認(rèn)為服務(wù)沒有效果要求退款,,被機構(gòu)拒絕后訴至法院。法院審理認(rèn)為,,心理咨詢服務(wù)的效果評估具有主觀性,,需要綜合考慮多方面因素。最終通過調(diào)解,,機構(gòu)退還了部分費用,。

主審法官在案件審理結(jié)束后表示,消費者在選擇心理咨詢服務(wù)時,,要注意審查機構(gòu)和咨詢師的資質(zhì),,同時在合同中明確服務(wù)內(nèi)容和預(yù)期效果。但法官也坦言,,效果評估缺乏客觀依據(jù),。心理咨詢的效果很大程度上取決于來訪者的主觀感受,這類糾紛往往難以簡單判定,。

也有消費者質(zhì)疑:線上心理咨詢機構(gòu)標(biāo)榜“專家”頭銜,、展示“成功案例”的行為是否涉嫌虛假宣傳和欺詐?根據(jù)消保法規(guī)定,,心理治療也是一種正當(dāng)?shù)南M行為,,作為心理咨詢的接受方,具有消費者的身份,,應(yīng)當(dāng)受到消保法的保護,,而心理咨詢的提供方,也應(yīng)該受到約束,。司法判定線上心理咨詢機構(gòu)虛假宣傳主要看三個關(guān)鍵點:是否資質(zhì)造假,、是否夸大效果、承諾是否具體可查,。

趙國秋教授認(rèn)為,,心理咨詢行業(yè)正面臨嚴(yán)重的準(zhǔn)入門檻缺失問題,目前只有小部分從業(yè)者接受過正規(guī)心理學(xué)教育,,絕大多數(shù)人僅通過短期培訓(xùn)就倉促上崗,,導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)水準(zhǔn)參差不齊。問題的根源在于“監(jiān)管真空”,。人社部門曾經(jīng)負(fù)責(zé)心理咨詢師的資格認(rèn)證,但自2017年取消認(rèn)證考試后,,就退出了行業(yè)管理,。如今,,市場監(jiān)管部門可以對心理咨詢機構(gòu)工商登記、收費等進行管理,,但對服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)水平?jīng)]有監(jiān)督,。

相關(guān)新聞

花9800元做心理咨詢狀態(tài)更糟了 咨詢變推銷引發(fā)熱議

2025-05-23 12:34:50花9800元做心理咨詢狀態(tài)更糟了長相完美聽障女孩每月花4千元康復(fù),,裝耳蝸被指浪費

2025-04-24 14:33:59長相完美聽障女孩每月花4千元康復(fù)花50萬帶娃環(huán)球500天父親發(fā)聲 普通家庭的非凡旅程

2025-05-22 11:29:14花50萬帶娃環(huán)球500天父親發(fā)聲大學(xué)生戀愛4個月花60萬 分手要回30萬 法院調(diào)解結(jié)案

2024-12-19 13:14:22大學(xué)生戀愛4個月花60萬分手要回30萬花4萬5買LV羽絨服4天就起毛 品質(zhì)引爭議

2025-01-11 00:50:31花4萬5買LV羽絨服4天就起毛萬斯言論一出 英國憤怒 盟友貢獻遭貶低

2025-03-05 21:56:16萬斯言論一出英國憤怒