貴州榕江抗洪中最打動(dòng)你的是什么 鄉(xiāng)土溫情與互助精神

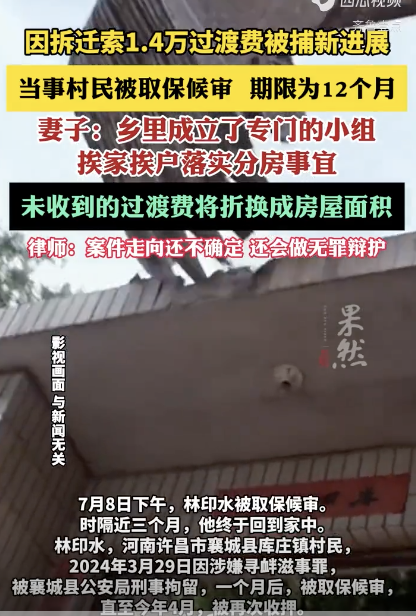

貴州榕江抗洪中最打動(dòng)你的是什么 鄉(xiāng)土溫情與互助精神!繼“村超”之后,最近的三場(chǎng)洪水再次將貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣推向大眾視野,。肆虐的洪水牽動(dòng)著全國(guó)人民的心,。

6月21日,榕江縣遭遇強(qiáng)降雨。8天內(nèi),共遭遇3次洪峰。在這期間,,一場(chǎng)場(chǎng)特別的捐贈(zèng)儀式在各個(gè)村寨悄然進(jìn)行——沒有紅毯禮花,沒有捐款數(shù)字,,有的是一頭哞哞叫著的老黃牛,、兩袋沾著泥巴的米、一桶自家榨的菜籽油,。這些帶著體溫的家底讓無數(shù)人濕了眼眶,,也引發(fā)了人們對(duì)這種“家底式”抗洪背后力量的思考。

當(dāng)洪水沖進(jìn)家園,,榕江人做了件看似不理智的事:他們?cè)谖<睍r(shí)刻搶出了他們認(rèn)為最值錢的東西,。不是金銀,不是存折,,而是能填飽肚子的糧食和能代替人們肩扛背馱的老黃牛,。這些看上去“土得掉渣”的東西被搬運(yùn)到救災(zāi)點(diǎn),,成為抵御災(zāi)難的首批生存物資包。這糧食是四鄰八寨的老鄉(xiāng)們寧愿自家少吃一口也要讓受災(zāi)群眾多吃一頓的無私奉獻(xiàn),;這老黃牛是寧可自家少了農(nóng)忙時(shí)的好幫手也要讓救援志愿者省去肩扛背馱的豁達(dá),。在“家底式”抗洪背后,體現(xiàn)了一方有難,、八方支援的力量,,是眾志成城、萬眾一心的互助精神,。

有人說,,這種互助精神稍顯笨拙,但這份沾著泥土味的笨拙正是中國(guó)老百姓生存智慧的體現(xiàn),。當(dāng)洪水來臨時(shí),,平日里司空見慣的蔬菜、糧食,、家畜都化作關(guān)系生存的戰(zhàn)略儲(chǔ)備,,成為抵御災(zāi)難最堅(jiān)實(shí)的底氣。災(zāi)難面前,,“飯,,一頓都不能少”這個(gè)再樸素不過的道理,經(jīng)由淳樸鄉(xiāng)親們的實(shí)際行動(dòng)傳遞給千家萬戶,。

相關(guān)新聞

直擊貴州榕江抗洪一線 救援緊張進(jìn)行中

2025-06-27 21:57:40直擊貴州榕江抗洪一線貴州榕江群眾送別抗洪救援人員 感恩送行溫暖人心

2025-07-05 19:17:36貴州榕江群眾送別抗洪救援人員貴州榕江一景區(qū)備餐支援救援人員 緊急備餐2000份助抗洪

2025-06-29 09:19:57貴州榕江一景區(qū)備餐支援救援人員貴州榕江7小時(shí)前后變化,!

2025-06-30 15:45:46貴州榕江7小時(shí)前后變化散播貴州榕江災(zāi)情謠言!朱某被處罰,!

2025-07-01 10:52:52辟謠榕江一書記回應(yīng)喊話后勤人員 全力支援抗洪一線

2025-06-30 14:24:33榕江一書記回應(yīng)喊話后勤人員