她開(kāi)課教醫(yī)生好好說(shuō)話(8)

醫(yī)患視角不是一成不變的。一年夏天,,陳怡綺因左肩不適前往一家三甲醫(yī)院就診,那時(shí)已臨近下班,,看診的醫(yī)生緊鎖著眉頭和她對(duì)話,顯得很不耐煩,。拿到病歷本后陳怡綺發(fā)現(xiàn),,這位醫(yī)生把左寫(xiě)成了右,還把癥狀寫(xiě)錯(cuò)了,。陳怡綺最終沒(méi)有投訴那位醫(yī)生,,她充分理解上了一天班,“不愿意多說(shuō)一句話,、不想再做出任何表情”的感覺(jué),。

多倫多大學(xué)醫(yī)學(xué)院教授溫迪·萊文森曾研究過(guò)大量醫(yī)患法律糾紛,發(fā)現(xiàn)從來(lái)沒(méi)有當(dāng)過(guò)被告的醫(yī)生和患者交流的時(shí)間,,比曾作為被告的醫(yī)生平均多3分鐘(前者為18.3分鐘,,后者為15分鐘——記者注)。

這也是她常被問(wèn)到的問(wèn)題之一:在高強(qiáng)度的工作下,,醫(yī)生真能保持持續(xù)的共情嗎,?

陳怡綺承認(rèn),醫(yī)院的繁忙對(duì)溝通實(shí)踐提出了更高要求,,在非常疲憊的狀態(tài)下,,要體現(xiàn)出共情,“非常不容易”,。但她覺(jué)得,,只要稍微抑制一下情緒,放平和,,“多說(shuō)一個(gè)詞”,,不會(huì)浪費(fèi)多少時(shí)間,也避免了一些麻煩,,醫(yī)生自身的職業(yè)體驗(yàn)可能也會(huì)更好,。

與此同時(shí),陳怡綺認(rèn)為共情并非要與患者“同悲”,。她不贊成醫(yī)生在每個(gè)病例上投入非常多的情感,,這樣可能會(huì)透支自己,反而變得冷漠,、麻木,。共情意味著接納,,可以不同意,但是要站在對(duì)方的角度,,理解他為什么這么做,從冷靜專(zhuān)業(yè)的角度以及溝通的細(xì)節(jié)來(lái)讓患者的體驗(yàn)好一些,,“共情是能夠做到的”,。

理論好談,知行合一卻很難

梅照陽(yáng)的祖母曾經(jīng)中風(fēng),,需要定期到醫(yī)院接受治療,。但每到要去醫(yī)院前,老人總以醫(yī)院排隊(duì)太久,、治療很痛之類(lèi)的話推辭,。

直到上完陳怡綺的課,梅照陽(yáng)才慢慢明白,,當(dāng)時(shí)祖母只有在每天醫(yī)生查房時(shí)才能和他們交流,,5分鐘里,先是住院醫(yī)師匯報(bào)患者基本情況,。匯報(bào)完后,,留給老人的只剩下一兩分鐘,這點(diǎn)時(shí)間也很難說(shuō)上幾句話,,大多數(shù)時(shí)候,,醫(yī)生給住院醫(yī)師“匆匆交代幾句,然后就離開(kāi)了”,。

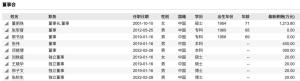

相關(guān)新聞

張繼科回應(yīng)開(kāi)課教乒乓 冠軍傳承,,助力國(guó)乒新星成長(zhǎng)

2024-08-06 16:32:15張繼科回應(yīng)開(kāi)課教乒乓植物愛(ài)好者在線開(kāi)課教人種大麻獲刑 法律邊界與科普反思

一位熱愛(ài)植物的成都男子張某,生于1988年,,生活條件優(yōu)渥,,平日愛(ài)好園藝,擅長(zhǎng)培育番茄,、馬鈴薯等作物,,并樂(lè)于研究種植難題

2024-09-15 02:09:00植物愛(ài)好者在線開(kāi)課教人種大麻獲刑當(dāng)醫(yī)生遇到教科書(shū)病例!男子面癱暈針主治醫(yī)生興奮現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)課

2025-01-17 13:52:56男子面癱暈針主治醫(yī)生興奮現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)課父女倆背著小黑板騎摩托上門(mén)開(kāi)課 8年騎行數(shù)萬(wàn)公里為特殊兒童送教

2024-11-19 15:25:00父女倆背著小黑板騎摩托上門(mén)開(kāi)課她赴非洲教養(yǎng)魚(yú)21年帶3千學(xué)生

她赴非洲教養(yǎng)魚(yú)21年帶3千學(xué)生

2024-09-04 11:18:25她赴非洲教養(yǎng)魚(yú)21年帶3千學(xué)生了不起,,她赴非洲教養(yǎng)魚(yú)21年帶3千學(xué)生

2024-09-04 11:14:11她赴非洲教養(yǎng)魚(yú)21年帶3千學(xué)生