米價(jià)一年暴漲98%,,日本“米荒”折射了什么問題,?(3)

這一目標(biāo)大致在1960年前后實(shí)現(xiàn),日本和韓國(guó)都擺脫了美國(guó)的“糧食援助”,,日本的谷物自給率在1955年達(dá)到88%,大米生產(chǎn)已達(dá)過剩狀態(tài),,而中國(guó)臺(tái)灣則伴隨著1952~1960年間農(nóng)業(yè)的“黃金時(shí)代”成為農(nóng)產(chǎn)品出口地區(qū),,糧食自給有余。

但是在進(jìn)入60年代以后,,受多重因素的影響,,農(nóng)本主義的理念、政策和社會(huì)觀念漸行漸遠(yuǎn),。在經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)邏輯的主導(dǎo)下,,三個(gè)政治體都走上了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和貿(mào)易自由化的軌道,結(jié)果逐步強(qiáng)化了糧食的對(duì)外依賴,。

二,、東亞地區(qū)糧食自給率的下降

20世紀(jì)中期以來(lái),盡管東亞地區(qū)始終存在著巨大差異和尖銳對(duì)立,,但除了朝鮮之外的四個(gè)經(jīng)濟(jì)體,,即日本、韓國(guó),、中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)表現(xiàn)出一些高度趨同的特征,,例如都形成了出口導(dǎo)向型的制造業(yè)(主要是美國(guó)導(dǎo)向);都以犧牲農(nóng)業(yè)和農(nóng)村為代價(jià)實(shí)現(xiàn)或接近實(shí)現(xiàn)了城市化,;都變成了消費(fèi)社會(huì),;都在食物和能源方面高度依賴外部世界。

總而言之,,東亞四地的轉(zhuǎn)型之快堪稱奇跡,,其共同的特征構(gòu)成了另一種意義的“東亞模式”,。這種模式的特點(diǎn)是:(1)出口導(dǎo)向型的制造業(yè),尤以對(duì)美出口為主,;(2)糧食和食物高度依賴外部供給,;(3)能源或化石燃料高度依賴外部供給。

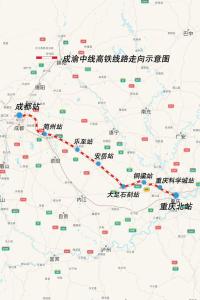

眾所周知,,自20世紀(jì)中期以來(lái),,日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相繼實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化和城市化(如圖1),,變成了消費(fèi)社會(huì),。

圖1:東亞四地的城市化率

中國(guó)大陸雖然尚未完全實(shí)現(xiàn)這一歷史性轉(zhuǎn)變,但從制造業(yè)規(guī)模上講,,已經(jīng)在2010年超過美國(guó),,2017年超過了美、日,、德三國(guó)之和,。此外,按購(gòu)買力評(píng)價(jià)的GDP總量也于2015年超過美國(guó),,位居世界第一,,如表2。

表2:東亞四地的GDP總量及人均占有量

從消費(fèi)狀況來(lái)說(shuō),,1997年中國(guó)的絕大多數(shù)工業(yè)品產(chǎn)量超過了需求量,,因此1998年也被稱為中國(guó)的“消費(fèi)元年”,中國(guó)由此步入了消費(fèi)社會(huì),,近年來(lái)的“雙11”“爆買”等現(xiàn)象至為典型,,賦予了消費(fèi)社會(huì)以中國(guó)特色。

相關(guān)新聞

日本米價(jià)暴漲卻怪中國(guó) 甩鍋現(xiàn)象再引爭(zhēng)議

2025-03-01 09:17:59日本米價(jià)暴漲卻怪中國(guó)日本米價(jià)暴漲90%引民憤 政府遲緩應(yīng)對(duì)惹爭(zhēng)議

2025-02-27 19:24:16日本米價(jià)暴漲90%引民憤日本米價(jià)暴漲90%引民眾狂怒 政府遲緩應(yīng)對(duì)惹爭(zhēng)議

2025-02-28 12:36:26日本米價(jià)暴漲90%引民眾狂怒日本米價(jià)暴漲民眾抱怨吃不起 生活成本壓力增大

2025-04-23 08:36:00日本米價(jià)暴漲民眾抱怨吃不起價(jià)格暴漲,,大米頻頻被盜,日本什么情況,?米價(jià)創(chuàng)52年新高

2025-05-27 08:29:49價(jià)格暴漲日本米價(jià)暴漲90%引發(fā)民眾憤怒 政府遲緩應(yīng)對(duì)遭質(zhì)疑

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)報(bào)道,日本米價(jià)比去年同期暴漲90%,,這一情況令許多日本民眾感到憤怒,,并質(zhì)問政府為何遲遲不采取措施平抑米價(jià)

2025-02-27 08:58:39日本米價(jià)暴漲90%引發(fā)民眾憤怒